Módulo de alfabetización académica

Anuncio

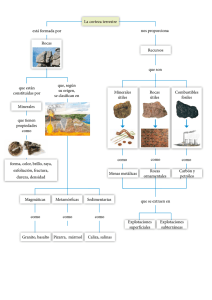

Módulo de alfabetización académica GEOGRAFÍA Instituto de Enseñanza Superior SIMÓN BOLÍVAR Agustín Garzón 1255 B° San Vicente – Córdoba -- Geografía Curso de Ingreso Profesorado de Educación Secundaria en Geografía Ciclo Lectivo 2016 1 Ministerio de Educación Gobierno de la Provincia de Córdoba Módulo de alfabetización académica GEOGRAFÍA Bienvenidos Estimados Alumnos: convencidos de que nuestra misión principal es formar docentes, personas responsables participativas y comprometidas, capaces de responder a las necesidades de la sociedad, es que les damos la bienvenida y les deseamos éxito en esta carrera que han iniciado. PRESENTACIÓN Este material ha sido especialmente preparado para acompañarlos en este camino que comienzan a transitar. A través del mismo les proponemos diversas actividades para orientarlos en dirección hacia el aprendizaje. La meta que se han propuesto será una tarea que requerirá de esfuerzo, tesón, constancia y perseverancia. Será una ardua tarea…pero tendrán muchas satisfacciones. La hermosa tarea de enseñar supone además una gran vocación, un aporte invalorable para el futuro del país. Esta tarea los tendrá como protagonistas y nosotros, sus docentes, los guiaremos para que reflexionen sobre el rol profesional, el perfil del estudiante de nivel superior, sus obligaciones, deberes y derechos del alumno en formación. Ser estudiantes de un nivel superior constituye una labor para la que es necesario prepararse adecuadamente. Nuestra función, a través del cursillo de ingreso será apoyarlos en la formación con el fin de que puedan desempeñarse con un óptimo nivel de rendimiento en la carrera que abrazarán como profesión. Este curso se integra a la estructura curricular de la Formación Docente como uno de los requisitos imprescindibles para la prosecución de la carrera elegida, como una instancia formativa que intenta generar espacios tendientes a consolidar las competencias requeridas para la formación del nivel superior. Se entienden como un lugar de creación de oportunidades para lograr aprendizajes de calidad que faciliten el tránsito de los estudiantes por el nivel, y de ningún modo, como procedimiento de exclusión. Objetivos que se plantea este Curso: Favorecer el tránsito del Nivel Medio al Nivel Superior, a través de una propuesta que atienda sistemáticamente la recuperación y actualización de saberes, en un espacio y un tiempo institucionalizados, para contribuir de este modo a la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior de formación docente. Asegurar el dominio de estrategias cognitivas que operen como sostén y apoyo de las nuevas competencias que se deberán adquirir para la profesión docente. Orientar a los estudiantes con respecto a la carrera elegida y al futuro desempeño profesional. 2 Módulo de alfabetización académica GEOGRAFÍA Ejercicio para elaborar cuadros sinópticos. Los cuadros sinópticos te presentaran con “llaves”, columnas o diagramas con la información resumida. Por su forma te permiten, de un vistazo, repasar toda la información contenida en el material. Para preparar cuadros sinópticos se siguen los siguientes pasos: • Organizar las ideas esenciales del texto • Esquematizar las ideas esenciales y sus relaciones. Paso 1 Organizar las ideas esenciales del texto Las ideas esenciales del texto, se relacionan a partir de niveles de generalidad. Algunas ideas esenciales incluyen a las otras. Para cada idea localiza el lugar que le corresponde en su relación con las demás. No todas las ideas tienen relación entre si. Para las ideas que si se relacionan, fijarte cuál se desprende de cual. Paso 2 Esquematizar las ideas esenciales y sus relaciones Después de que organizaste las ideas clave y definiste las relaciones que existen entre ellas, pues representar tales relaciones en un esquema y así estructurar el cuadro sinóptico. El esquema puede tomar forma de diagrama o de “llaves”. Especies en peligro: Los seres vivos se desarrollan en muy diversos ambientes, dependiendo de factores como el clima, o contar con recursos adecuados para su supervivencia, como refugio, alimento y agua. En ecosistemas es el conjunto de interrelaciones entre la comunidad de seres vivos y el medio físico en el que se desarrollan. Esta palabra es de origen griego, viene de oikos que significa “casa”. A la diversidad de especies que viven determinados en un lugar, se les llama biodiversidad. Por su geografía variada, México cuenta con una gran diversidad de flora (conjunto de plantas) y de fauna (conjunto de animales). En cuanto a la diversidad de animales, tiene el mayor número de especies de reptiles en todo el mundo y es más rico en especies de plantas que Estados Unidos de América y Canadá juntos. Llamamos especie al conjunto de organizamos con características iguales. Cuando una especie desaparece por completo de la Tierra se dice que se extinguió. Las causas pueden ser naturales –como cambios climáticos, erupciones volcánicas, terremotos.- o provocadas por la acción humana, como la tala inmoderada de los bosques y selvas, la cacería y pesca no permitida, la contaminación del medio ambiente y el consumo inmoderado de los recursos naturales. En México viven especies que se encuentran en peligro de extinción, como el jaguar, el ocelote, el borrego cimarrón y diversas especies de loros, pericos y la guacamaya. Es responsabilidad de quienes habitamos en este país cuidar la gran diversidad del planeta y animales que tenemos. Disponible en: http://documents.tips/documents/examen-de-lectura-ex.html Consultado: 14/01/2016 Una vez hayas leído la lectura, continua completando el siguiente cuadro sinóptico. 3 Módulo de alfabetización académica GEOGRAFÍA 4 Módulo de alfabetización académica GEOGRAFÍA Realiza primeramente la lectura y posteriormente elabora un cuadro sinóptico. ¿Qué seres vivos consumen los alimentos? Muchos animales se alimentan de otros seres vivos. Podemos clasificar los seres vivos que aprovechan los alimentos producidos por los productores de esta manera: Los consumidores primarios, como el guanaco, las vacas, muchos insectos, los caballos, las cebras, los antílopes… que se alimentan de plantas y se llaman herbívoros. Muchos han desarrollado diferentes técnicas para escapar de los ataques de otros animales. Las cebras, las jirafas o las gacelas, por ejemplo corren a gran velocidad (alcanzan los 40 o 50 km/h), otros, como los bueyes almizcleros, se reúnen en círculos, protegiendo en el centro a las crías, cuando se ven amenazadas por los lobos u osos polares. Los consumidores secundarios se alimentan de animales herbívoros, por ejemplo el león, el guepardo o el puma. Durante la caza, se mueven a gran velocidad (el guepardo africano alcanza los 100 km/h). Los consumidores terciarios se alimentan de consumidores secundarios. Son animales súper depredadores, como las orcas, las águilas, los tiburones… las orcas por ejemplo, cazan en manadas, rodeando a sus presas y atacándolas desde diferentes posiciones. Tanto los consumidores secundarios como los consumidores terciarios son animales carnívoros. El carnívoro más grande que existe es un mamífero marino: el cachalote, que alcanza ¡más de 50 toneladas de peso!. 5 Módulo de alfabetización académica GEOGRAFÍA A continuación encontraras un texto sobre la Prehistoria. Elabora un cuadro sinóptico, con los pasos que te explicamos anteriormente. LA PREHISTORIA El ser humano comenzó a surgir al principio de un extenso periodo conocido como prehistoria… La prehistoria es un periodo de la historia de la humanidad. El primero y el que más tiempo duró: desde que comenzó el proceso de evolución humana hasta que un pruebo vive en la prehistoria hasta que escribe. La arqueología se ocupa del estudio de la prehistoria. Los arqueólogos buscan y analizan los restos de materiales que dejaron los primeros seres humanos. Gracias a arqueología sabemos algo de la vida de nuestros antepasados: quienes eran, donde vivían, cuáles fueron los primeros instrumentos que fabricaron y sus primeras obras de arte. Como fue un periodo muy largo, la prehistoria suele dividirse en dos grandes etapas o edades: la edad de piedra y la edad de los metales. La edad de piedra La edad de piedra se llama así porque en aquel remoto tiempo los antepasados del ser humano comenzaron a fabricar, sobre todo con piedra, sus primeros instrumentos o utensilios. También usaron otros materiales como la madera, y los huesos, cuernos y tendones de los animales que cazaban. Durante la edad de piedra se produjo el largo proceso de la evolución humana. Cuando la edad de piedra finalizo, ya existía el ser humano actual: ¡los científicos lo llaman Homo sapiens! Por el camino quedaron muchas especies parecidas al hombre, que se extinguieron o evolucionaron. La edad de piedra se divide en tres periodos: El paleolítico. Este período comenzó hace 2,5 millones de años, donde el hombre aprendió a tallar la piedra. Los seres humanos del paleolítico eran cazadoresrecolectores. ¿Qué quiere decir esto? Sencillamente, que vivían de la caza y la pesca, y de lo que recogían de las plantas (raíces, frutos). El mesolítico. Se prolongo desde el final del paleolítico hasta inicios del neolítico. En este período el ser humano seguía cazando y recolectando para sobrevivir. El neolítico. El hombre pulimentaba ya la piedra (es decir, la trabajaban con mayor precisión y podía construir utensilios más sofisticados). Pero el gran cambio que se produjo durante el neolítico (puede que escuches la expresión “revolución neolítica”) es que nació la agricultura (aproximadamente hace 11.000 años, en el 9000 antes de Cristo). Debido a ello, el ser humano dejó de ser nómada (hasta ese momento, no tenía un hogar fijo) y se hizo sedentario, apareciendo así los primeros poblados. También comenzó a ser habitual la fabricación de piezas de cerámica. La edad de los metales Llegó un momento de la prehistoria en que los pueblos dejaron de hacer sus instrumentos de piedra y pasaron a fabricarlos con metales (porque aprendieron las técnicas necesarias para ello). La edad de los materiales se divide en tres periodos. La edad de cobre. El cobre fue el primer metal utilizado por los seres humanos. 6 Módulo de alfabetización académica GEOGRAFÍA La edad de bronce. Se llama así porque el hombre empezó a utilizar el bronce, después de aprender a alear (mezclar) el cobre con otro metal: el estaño. Las antiguas culturas de Mesopotamia nacieron y se desarrollaron durante la edad de bronce. Al final de ese periodo surgieron también las principales civilizaciones de Grecia. La edad de hierro. Comenzó en Oriente, aproximadamente 3.200 años, aunque en la mayor parte de Europa no se inició hasta hace unos 1.300 años, y en América no se trabajó el hierro hasta la llegada de los europeos a finales del siglo XV de nuestra era. En este periodo los utensilios pasaron a ser fabricados con hierro 7 Módulo de alfabetización académica GEOGRAFÍA Ejercicio para elaborar cuadros comparativo o de doble entrada. Los cuadros comparativos permiten extraer información de un texto de manera tal que facilita la comparación de elementos, ya sea por sus semejanzas o por sus diferencias. Pueden resultar útiles para tener una imagen estática del contenido de un texto. Su objetivo es agrupar conceptos por temas, ordenándolos y agrupándolos para lograr claridad en el aprendizaje. La información que se incluye en él se puede leer en dos sentidos: horizontal y vertical. Generalmente, en el vertical se colocan los temas y, en el horizontal, períodos históricos, culturas y en general elementos comparables, causas, consecuencias. • Se sugiere seguir los siguientes pasos: • Leer detenidamente el texto. • Graficar el esquema teniendo en cuenta el título y los subtítulos. • Colocar tantas columnas como elementos se desea comparar. • Distribuir la información dentro del mismo. • Cotejar brevemente las semejanzas o las diferencias de cada elemento. Esquema para relacionar hechos, acontecimientos Los hechos no se dan en forma aislada. El esquema sirve para relacionar un hecho a diferentes niveles: por ejemplo, a nivel local, nacional, latinoamericano o internacional. Esquema Para relacionar los hechos Capacidad: Relaciona un hecho en diferentes niveles: local, nacional, latinoamericano e internacional. Sugerencias: Si este esquema se trabaja en grupos, se sugiere presentar en plenaria los diferentes análisis, debatir los resultados. Indicadores: * El hecho. * Las relaciones. Confecciona un cuadro de doble entrada donde organices el contenido del texto. El tamaño del cuadro dependerá de la cantidad de información que contenga, por eso es conveniente realizar primero un borrador. Al final del texto encontrarás un modelo. El proceso de Hominización Los biólogos y antropólogos clasifican a los seres humanos (Homo sapiens sapiens) como una especie del orden de los primates. Para los Paleontólogos (científicos que se dedican al estudio de los restos fósiles) el punto de inicio de la historia de la humanidad empezó con la aparición de los primates, hace unos 65 millones de años. Por pertenecer a la misma familia, las diferentes especies de primates, en especial monos y simios, guardan similitud o semejanza con el ser humano. Según algunos estudiosos, el último antepasado común entre el ser humano y el chimpancé, nuestro primo más 8 Módulo de alfabetización académica GEOGRAFÍA cercano, existió hace 6 ó 7 millones de años. Después de esta separación apareció el primer Homínido que es la clasificación zoológica a la que pertenecen los seres humanos .Entre los homínidos no están incluidos los simios. Los restos más antiguos de los antecesores del hombre se han encontrado en el sudeste de África. Se trata de los australopitecos, que vivían en ese continente hace 5 millones de años. Posiblemente fueron cambios climáticos los que provocaron mutaciones en esos primates africanos. Las lluvias fueron disminuyendo y la selva fue dejando paso a la sabana. Los primates tuvieron que adaptarse a esa nueva forma de vegetación para poder vivir. Ello provocó cambios importantes en estos seres. Por la necesidad de alimentarse de hierbas aumentó el estómago y disminuyó el tamaño de las mandíbulas y de los dientes. La necesidad de buscar alimento y cuidarse de sus depredadores los obligó a erguirse por encima de los pastizales. Posiblemente ésa sea la explicación por la que empezaron a andar sobre sus piernas (bipedismo). Para conseguir alimento y protección, se vieron en la necesidad de unirse en grupos. La vida social desarrolló su inteligencia y poco a poco su cerebro aumentó de tamaño (el Australopiteco tenía una capacidad craneana de 500-600 cm3) y desarrollan su capacidad de comunicación. Medían 1,20 metros y pesaban alrededor de 32 kg. Los homo habilis comenzaron a inventar utensilios de madera, hueso y piedra. Existieron hace 1.700.000 años. La evolución produjo cambios físicos, principalmente en la capacidad del cráneo, entre 650 y 800 cm3, medían 1,40 metros y su peso era de 40 kg. Su postura era erguida. El homo habilis fue desplazado por el homo ergastus. Establecía relaciones complejas y era capaz de articular un lenguaje oral primitivo. Medían 1,60 metros y pesaban 55 kg. Su capacidad craneal aumentó entre 800 y 950 cm3. Este homínido sabía tallar la piedra para fabricar armas y herramientas, como las hachas de mano. Se convierte en cazador de grandes presas. Salió de África y tuvo que adaptarse a los ámbitos de Asia y Europa. Se conocen sus huellas fuera de África hace 1.000.000 de años. Del homo ergaster evolucionó el homo erectus (hombre que camina de pie). Medía 1,70 metros y pesaba 56 kilos con una capacidad craneana de 1.000 cm3. Pronuncia las primeras palabras, sabe conservar el fuego, con el que cocina sus alimentos. Perfecciona los utensilios de caza. Empezó a existir hace 1.600.000 de años. Vivían en cuevas o al aire libre. Son los primeros homínidos que enterraban a los muertos. Se extendieron por África, Asia y Europa. Del homo erectus evoluciona el homo sapiens (hombre con capacidad de saber), con una capacidad craneana de 1.400-1.450 cm3. Su gran descubrimiento fue conocer la fabricación del fuego. Produce las primeras manifestaciones artísticas, pinturas, esculturas, etc. Domina técnicas de caza y la preparación de cueros y pieles, es nómada. Habitó Asia, Europa y África. Empezó a existir hace 150.000 años. Del homo sapiens evoluciona el homo Sapiens sapiens, con cráneo de 1.600 cm3, que es el hombre actual. Utiliza armas de caza más desarrolladas, el arco y la flecha, lanzas con punta de piedra que les permiten cazar a la distancia los grandes mamuts y rinocerontes lanudos. Utilizan arpones, anzuelos y redes para pescar. Elaboran utensilios de cerámica, realizan pinturas rupestres y desarrollan la agricultura, cosen con agujas los cueros que les sirven de vestimenta y refugio. Empezó a existir hace 40.000 años. Presenta las características 9 Módulo de alfabetización académica GEOGRAFÍA del hombre actual. Fue el protagonista del gran progreso de la Edad de Piedra y se expandió por todo el Planeta. 10 Módulo de alfabetización académica GEOGRAFÍA Ejercicio para elaborar mapas conceptuales Son un material sumamente útil para organizar los contenidos vistos durante una unidad. Los mapas conceptuales son un medio de visualizar conceptos y relaciones jerárquicas entre conceptos. ¿En que contribuyen al aprendizaje? Contribuyen al desarrollo de habilidades de síntesis y de pensamiento en sistemas. La capacidad humana es muchos más notable para el recuerdo de imágenes visuales que para los detalles concretos. Con la elaboración de mapas conceptuales se aprovecha esta capacidad humana de reconocer pautas en las imágenes para facilitar el aprendizaje y el recuerdo. En su forma más simple, un mapa conceptual constaría tan sólo de dos conceptos unidos por una palabra de enlace para formar una proposición. Los mapas conceptuales tienen por objeto representar relaciones significativas entre conceptos en forma de proposiciones. Una proposición consta de dos o más términos conceptuales unidos por palabras para formar una unidad semántica. «el cielo es azul» representaría un mapa conceptual simple que forma una proposición válida referida a los conceptos «cielo» y «azul». Los mapas conceptuales tienen por objeto representar relaciones significativas entre conceptos en forma de proposiciones. Los mapas conceptuales deben ser jerárquicos; es decir, los conceptos más generales e inclusivos deben situarse en la parte superior del mapa y los conceptos progresivamente más específicos y menos inclusivos. Como elaborar un mapa conceptual: Para elaborar un mapa conceptual seguir los siguientes pasos: • Elija uno o dos párrafos especialmente significativos de un libro o de cualquier material impreso, léalo y seleccione los conceptos más importantes; es decir aquellos conceptos necesarios para entender el significado del texto. Haga una lista con estos conceptos. Identifique cuál de ellos es el concepto más importante, cuál es la idea más inclusiva del texto. • Coloque el concepto más inclusivo al principio de una nueva lista ordenada de conceptos y vaya disponiendo en ella los restantes conceptos de la primera lista hasta que todos los conceptos queden ordenados de mayor a menor generalidad e inclusividad. • Una vez que se ha llegado a este punto, se puede empezar a elaborar un mapa conceptual empleando la lista ordenada como guía para construir la jerarquía conceptual. • Busque a continuación relaciones cruzadas entre los conceptos de una sección del mapa y los de otra parte del "árbol" conceptual. • La mayor parte de las veces, en los primeros intentos los mapas tienen una mala simetría o presentan grupos de conceptos con una localización deficiente con respecto a otros conceptos o grupos de conceptos con los que están estrechamente relacionados. Muchas veces hay que rehacer los mapas para clarificar los conceptos y sus relaciones. 11 Módulo de alfabetización académica GEOGRAFÍA Te proponemos a continuación tres textos sobre temas de interés para la Geografía. Reunidos en grupo realiza la lectura de uno de ellos (por sorteo) y luego elabora un mapa conceptual 12 Módulo de alfabetización académica GEOGRAFÍA EL RELIEVE. CAUSAS Y FORMAS Agentes internos. La corteza terrestre es la capa exterior del planeta. Tiene un grosor mayor en las zonas continentales que en las áreas oceánicas. La corteza está fragmentada en ocho placas principales y algunas secundarias que se mueven lentamente. Unas veces dos placas se separan provocando la apertura de una gran grieta (dorsal oceánica) por donde aflora el magma que va agrandando las placas. En otras ocasiones, las placas chocan metiéndose una debajo de la otra. La presión que genera es tan fuerte que va elevando el terreno creando montañas (Himalaya, Andes, Alpes) La fricción entre las placas provocan terremotos. En el proceso se puede romper la corteza y permitir la salida de lava de las zonas profundas, formando volcanes. En las placas continentales, las zonas situadas en el centro son las que surgieron primero. Las sucesivas colisiones han ido creando nuevas tierras que las van alejando de las áreas en tensión. Las montañas que tuvo en su día se han ido desgastando, quedando reducidas a escudos y macizos. Agentes externos. Los agentes externos empiezan a actuar sobre el nuevo relieve que va surgiendo. Realizan, mediante la erosión, “retoques” que van modelando el paisaje. Destacan: Los Fenómenos atmosféricos: Los cambios bruscos de temperatura provocan que las rocas se rompan. El viento erosiona las piedras y transporta los materiales arrancados. Las precipitaciones (nieve, granizo, lluvia) también desgastan el roquedo. El agua: erosiona y descompone las rocas, trasladando y acumulando en otro lugar los materiales extraídos. Las plantas alteran también la roca madre. La superiores excavan el suelo con sus raíces. Las bacterias y líquenes la descomponen. Los animales grandes con sus desplazamientos desgastan y favorecen el transporte de los distintos materiales. Los subterráneos y los microscópicos los alteran químicamente. El ser humano con su gran desarrollo tecnológico puede modificar considerablemente el relieve original. Formas de relieve terrestre Las formas básicas del relieve continental son las montañas, las mesetas y las llanuras. Las montañas son zonas elevadas con una cierta altitud y con gran pendiente. Se suelen agrupar en sierras. Un conjunto de sierras forman una cordillera. Los sistemas montañosos pueden ser de materiales sedimentarios que se han plegado (cordilleras de plegamiento) o de materiales duros que se han fracturado y elevado (macizos). Las mesetas son zonas elevadas cuya parte superior es llana. Pueden haber surgido por el ascenso de un terreno de materiales duros que es sometido a presión, por la acumulación de lava o por la erosión de un relieve. Las llanuras son áreas planas o ligeramente onduladas que se encuentran a escasa altitud. Son el lugar preferido por el ser humano para vivir. Cuando un territorio (llanura, meseta) se encuentra más bajo que el terreno que le rodea se denomina depresión. A veces están incluso por debajo del nivel del mar. Formas de relieve submarino El fondo del mar no es homogéneo sino que presenta distintos aspectos: Las plataformas continentales son superficies con ligera inclinación que se sumergen en el mar hasta los doscientos metros. Son una prolongación de los continentes. Los taludes continentales son inclinaciones pronunciadas, divididas en escalones, que unen las plataformas continentales con las llanuras abisales. Las llanuras abisales son zonas llanas que se encuentran a profundidades entre los 2.000 y los 6.000 metros. Ocupan la mayor parte de los fondos marinos. Las dorsales oceánicas son cordilleras submarinas con un surco central por donde aflora el magma. Son las responsables del ensanchamiento de los suelos marinos. Las fosas abisales son franjas 13 Módulo de alfabetización académica GEOGRAFÍA estrechas, con gran pendiente que alcanzan enormes profundidades (hasta 11.000 m.). Se producen por el deslizamiento de una placa oceánica bajo una terrestre. http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/3esohistoria/quincena1/textos/quincena1. pdf 14 Módulo de alfabetización académica GEOGRAFÍA TIPOS DE CLIMA Climas de las áreas cálidas. Las zonas cálidas están situadas entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. En estas latitudes, los rayos del sol llegan bastante perpendiculares lo que motiva que las temperaturas sean bastante elevadas. Dentro de este espacio podemos distinguir varios subtipos de climas: Clima ecuatorial: Se da en las zonas más próximas al ecuador. Se caracteriza por temperaturas elevadas y precipitaciones abundantes (más de 1.500 litros) durante todo el año. No existe periodo de sequía. Clima tropical húmedo: Presenta temperaturas altas todo el año. La diferencia de temperatura-amplitud térmica- entre unos meses y otros se empieza a notar. Las lluvias son abundantes pero se concentran especialmente en un periodo. Clima tropical seco: Temperaturas calurosas y precipitaciones muy irregulares. Cuando caen suelen ser en forma de aguaceros violentos. En las zonas donde la lluvia es muy escasa se da el clima tropical desértico. Algunas zonas del desierto del Sahara pueden pasar diez años sin recibir precipitación. Clima de las zonas templadas. Las zonas templadas se encuentran entre los 25º y los 65º de latitud. En ellas se nota más las diferencias térmicas anuales, delimitando claramente las estaciones (primavera, verano, otoño e invierno). Hay varios subtipos: Clima oceánico: se da en zonas próximas a mares abiertos. Tienen temperaturas moderadas, una amplitud térmica baja y precipitaciones abundantes todo el año, con un máximo en invierno. Clima mediterráneo: presenta temperaturas suaves en invierno, calurosas en verano y precipitaciones escasas e irregulares que se concentran en otoño y primavera. Clima chino: Sus temperaturas son parecidas al mediterráneo (ligeramente más frías en invierno) y sus precipitaciones son abundantes, especialmente en verano. Clima continental: se da en zonas alejadas del mar. Presenta inviernos fríos, veranos calurosos y precipitaciones medias que descargan fundamentalmente en verano. Clima desértico templado: Tiene inviernos fríos y pocas precipitaciones. Clima de las zonas frías. Son propios de zonas donde hace poco calor bien porque los rayos solares llegan muy inclinados o porque están a gran altura. Hay dos subtipos: Clima polar: se da en latitudes superiores a los 65º. Se caracteriza porque las temperaturas medias están por debajo de los 0º centígrados. A pesar de que la temperatura siempre es muy baja, presenta elevadas amplitudes térmicas pues hay fuertes contrastes entre sus veranos y sus inviernos. Sus precipitaciones son muy escasas porque esas zonas están dominadas por un anticiclón. Las escasas ocasiones que precipita lo hace en forma de nieve. Clima de alta montaña: se da en zonas elevadas de la Tierra. Aunque presenta variaciones según a la latitud en la que se encuentre. Tiene como características principales sus temperaturas bajas (media por debajo de cero) y sus precipitaciones abundantes al elevarse por sus laderas las masas de aire (lluvia orográfica). http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/3esohistoria/quincena1/textos/quincena1. pdf 15 Módulo de alfabetización académica GEOGRAFÍA LOS SISTEMAS ECONÓMICOS El sistema capitalista. Se basa en los principios del libre mercado (ley de oferta y demanda). La riqueza surge cuando se permite la búsqueda de beneficios por parte de los individuos. Por eso defiende la propiedad privada y las relaciones libres entre los distintos agentes económicos. Los más capaces serán los que sustenten el desarrollo económico. La ausencia de un control externo originó la aparición de fuertes desequilibrios y situaciones contrarias a los principios que se defendían. Así, eliminando la competencia, una empresa (monopolio) o un reducido número de empresas (oligopolio) dominaban el mercado e imponían sus criterios en todos los ámbitos (laboral, de precios). Por ello el sistema ha experimentado una progresiva intervención del Estado que trata de reducir o solucionar algunos de estos problemas. Actualmente es el sistema que impera en el marco de un mundo globalizado. La crisis iniciada en 2008 ha abierto un vivo debate sobre la necesidad de instaurar controles económicos a nivel mundial. El sistema comunista. Se basa en la planificación. El Estado, no el individuo, establece las líneas básicas del desarrollo económico. Su objetivo es conseguir el beneficio de la comunidad. Se tiende a la supresión de la propiedad privada, colectivizando los medios de producción. Los precios son establecidos por el Estado, eliminando las oscilaciones propias de la ley de oferta y demanda. La sociedad es más igualitaria, pues no hay ricos que concentren la mayor parte de los bienes. El principio fundamental era el reparto del trabajo en función de la capacidad de cada uno y el del beneficio en función de las necesidades. Para muchos autores, este criterio fue una de las claves de su decadencia, pues desincentivó las iniciativas de los más capacitados al no premiarse con un beneficio individual su esfuerzo. Durante el s. XX tuvo una fuerte implantación entre los países que se pusieron bajo la órbita de la antigua Unión Soviética. Hoy día es un sistema marginal que apenas pervive en países como Cuba o Corea del Norte. El sistema de subsistencia. Es propio de zonas muy pobres. Se basa en el autoconsumo, es decir, en tratar de obtener los recursos básicos para sobrevivir (comida, ropa, herramientas). Desarrollan especialmente el sector primario (agricultura, ganadería y pesca) y en menor medida una artesanía tradicional, sin especialización y sin apenas mecanización. Esto provoca que sus rendimientos sean muy bajos, por lo que los escasos excedentes se intercambian en mercados locales, muchas veces mediante el trueque. Este sistema, además, se ve perjudicado por la competencia de productos de los países capitalistas, mucho más competitivos. Al no existir un Estado fuerte que apoye la economía nacional tienen muy difícil el salir de esa situación de subdesarrollo. Generalmente son zonas con gran inestabilidad política y social, con frecuentes crisis sanitarias y hambrunas, lo que dificulta aún más el progreso económico. En numerosas ocasiones la baja actividad económica convive con un sistema capitalista de explotación de los recursos naturales del país en manos de extranjeros. http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/3esohistoria/quincena1/textos/quincena1. pdf 16 Módulo de alfabetización académica GEOGRAFÍA Lectura e interpretación de texto. El mundo no es como lo pintan: mentiras y verdades de un mapa Sergio de Régules El abuso de un mapa originalmente concebido para hacerles la vida fácil a los navegantes nos ha dado una imagen distorsionada de la geografía de la Tierra. El pesado Galeón conocido como la Nao de China se apresta a zarpar del puerto novohispano de Acapulco con destino a Manila, en las islas Filipinas. El capitán se acaricia las barbas. Es su primer viaje a Oriente. —Hum... —dice. Y no es para menos: está a punto de emprender una travesía larga y peligrosa. El océano equivocadamente llamado Pacífico es traicionero y allá, en altamar, aguardan los piratas. —Hum, hum... —dice el capitán. Más que las marejadas y los filibusteros le preocupa un problema práctico que se enuncia en cuatro palabras: ¿Hacia dónde está Manila? El imperio de la brújula Por suerte el capitán, aunque novato, cuenta con todo el arsenal del marino moderno (del siglo XVII). En una cubierta inferior de la Nao, junto al timón, se encuentra la bitácora, armario en el que se guarda la brújula. Al lado de la bitácora hay otro armario atestado de mapas. La brújula y los mapas son el tesoro más preciado del marino. El capitán saca un rollo y lo extiende sobre una mesa, sujeta las esquinas del plano con lo primero que encuentra y dice: —Hum, hum, hum... Ante sus ojos se encuentra la máxima maravilla de la cartografía: el mapa que el cartógrafo flamenco Gerard Mercator publicó en 1569. Es un mapa hecho especialmente para la navegación, pilar de la economía del mundo de la época. La imagen de los accidentes geográficos que pinta el mapa atiende únicamente a los intereses y preocupaciones de los navegantes. Éstos sólo quieren saber qué rumbo tomar para ir del puerto A al puerto B. No les interesa si África es más extensa que Rusia, ni cómo se compara en área Europa con el Reino del Perú. Los tamaños relativos de países y continentes son cosa de estudiosos, no de marinos. Tampoco les interesa saber cuál es el camino más corto entre A y B, sino cuál es el más fácil, dados los instrumentos de navegación con los que cuentan en esa época. Uno de los más importantes es, desde luego, la brújula. La forma más fácil de navegar de un puerto a otro en el siglo XVII es seguir una misma dirección de la brújula, sin desviaciones; es decir, navegar por una trayectoria de rumbo fijo. Pero, ¿qué rumbo fijo seguir para llegar de Acapulco a Manila? El mapa de Mercator, esa joya cartográfica, proporciona la información deseada. El capitán toma un trozo de carbón y una regla, la tiende sobre el mapa entre los dos puertos y traza una recta. La orientación de esa recta da el rumbo fijo que hay que seguir. 17 Módulo de alfabetización académica GEOGRAFÍA Actividad: Después de leer este párrafo (El imperio de la brújula) responde a las siguientes cuestiones: a. ¿Puedes identificar los elementos que utiliza el capitán? Elabora un listado b. ¿Con qué información cuenta el capitán? c. ¿Encuentra el capitán solución a su problema – “¿Hacia dónde está Manila?” ¿Puedes resumirla en no más de dos renglones? Geometría esférica La operación de trazar la recta que une origen y destino para saber hacia dónde dirigirse quizá te parezca sencilla y hasta evidente. Después de todo, en un plano la distancia más corta entre dos puntos es el segmento de recta que los une, y para ir del uno al otro basta seguir esa recta sin desviarse. ¿Por qué habrían de ser distintas las cosas en un mapa? Porque un mapa es un plano, en efecto, pero un plano que representa la superficie esférica de la Tierra. En las esferas, las líneas y figuras de la geometría plana tradicional que nos enseñan en la escuela se comportan de maneras extrañas. Por ejemplo, en el plano la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo siempre es igual a 180°. En la esfera, en cambio, la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre es mayor que 180°. Las rectas también se toman ciertas libertades al pasar del plano a la esfera, de modo que lo que es recta en el mapa será otra cosa en la esfera de la Tierra. ¿Qué otra cosa? Eso depende de la proyección que se haya empleado para trazar el mapa. La proyección es la manera particular en que se llevan los puntos de la esfera al plano, y las hay de muchos tipos. El cartógrafo usa la proyección que más conviene al propósito de su mapa. La proyección de Gerard Mercator tiene la gracia de transformar en rectas las trayectorias de rumbo fijo, pero en la superficie terrestre éstas no son rectas. ¿Qué son entonces? Actividad: ¿Qué sugerencias le harías al Capitán respecto de la proyección del mapa? Trayectorias de rumbo fijo Los matemáticos saben qué forma tienen las trayectorias de rumbo fijo en la esfera por lo menos desde 1550, pero yo lo descubrí por accidente y de la manera más insólita hace apenas unos años. Les contaré. Soy fanático del simulador de vuelo de cierta compañía de software archiconocida, lo confieso sin vergüenza. Un día, adquiridas ya las habilidades de control y navegación del avión virtual —y con muchas horas de ocio por delante—, se me ocurrió hacer el vuelo México-París en tiempo real. El programa no contempla esta clase de locuras (me imagino que no debe ser normal estar dispuesto a pasarse quién sabe cuántas horas delante de la computadora esencialmente sin hacer nada). No hay en su mundo virtual radiofaros suficientes para un vuelo tan largo (un radiofaro emite una señal de radio que permite a los pilotos orientarse). Tampoco hay nada que indique el rumbo a seguir. Pero 18 Módulo de alfabetización académica GEOGRAFÍA pulsando un botón sale en la pantalla de la computadora un mapa con la siguiente propiedad: el avión siempre aparece al centro, orientado hacia arriba; el resto del mundo se distribuye a su alrededor en un disco. Cuando el avión da vuelta, es el mundo el que gira. (No me di cuenta en ese momento de que lo que tenía ante los ojos era un mapa en una proyección interesantísima, de la cual les hablaré más adelante). De modo que viré hacia la derecha y esperé a que París se pusiera justo enfrente de mi avión, lo cual ocurrió cuando la nave alcanzó el rumbo del Noreste, rumbo que abreviaremos así: E 45° N, y que forma un ángulo de 45° con la dirección Norte. Hecho esto, programé el piloto automático para que conservara ese rumbo y fui a hacerme un café. Bebido el café, consulto el mapa y observo con asombro que el avión ya no se dirige a París. Qué raro. Corrijo el curso con el mismo método: virando hacia la derecha y esperando a que París se me ponga enfrente. Reprogramo el piloto automático para seguir el nuevo rumbo y me pongo a leer. Al rato, lo mismo: el avión va fuera de curso. ¿Qué pasa? ¿No sirve el piloto automático? Entonces se me conecta el cerebro: el piloto automático sí sirve y está haciendo su trabajo a las mil maravillas, ¡pero la Tierra es redonda! (No me digan que ya lo sabían…). Cuando un avión vuela con rumbo fijo su trayectoria forma el mismo ángulo con todos los meridianos que cruza, sin importar la latitud. Se encuentre donde se encuentre —en el ecuador o en las regiones polares—, mi avión debe cortar los meridianos a 45° para dirigirse siempre al Noreste. En el mapa de Mercator los meridianos son rectas paralelas, de modo que la trayectoria de rumbo constante E 45° N es una recta inclinada a 45°. Pero en la superficie esférica de la Tierra los meridianos convergen en un punto en los polos. Para cortar los meridianos con el mismo ángulo en todas partes, la trayectoria del avión tiene que torcerse continuamente hacia el polo conforme aumenta la latitud. Para entonces he perdido interés en ir a París (por lo menos virtualmente) y me dispongo a comprobar si sucede lo que creo que sucede si dejo volar mi avión en piloto automático hasta las regiones polares. Al cabo de muchas horas, cuando la crucecita que indica la posición del avión en el mapa está muy cerca del Polo Norte, el disco mundial empieza a girar más y más rápido: el avión se aproxima al polo en círculos cada vez más apretados. ¡He descubierto que en la esfera las trayectorias de rumbo fijo son espirales que se enroscan alrededor de los polos sin jamás tocarlos! (¿Quién dijo que los videojuegos eran una pérdida de tiempo?) Desde luego, en la práctica, uno nunca sigue una trayectoria de rumbo fijo en toda su extensión (que, por cierto, es infinita porque la curva nunca llega al polo), sino sólo un segmento. Las curvas menos curvas Las trayectorias de rumbo fijo también se llaman loxodromias (de loxós, oblicuo, y dromos,carrera). Las estudió el matemático y cartógrafo portugués Pedro Nunes en 1550. Nunes pensaba que la distancia más corta entre dos puntos de la superficie terrestre era el segmento de loxodromia que los une, lo cual parece muy razonable — sobre todo sabiendo que los rumbos fijos se transforman en rectas en el mapa de Mercator—, pero es falso. Las loxodromias te llevarán de A a B por el camino más fácil, pero no el más corto. 19 Módulo de alfabetización académica GEOGRAFÍA El camino más corto entre dos puntos de la esfera es un segmento de la curva menos curva que se puede trazar en una superficie esférica: el círculo máximo. En una pelota puedes dibujar círculos de muchos tamaños, pero los más grandes posibles —los círculos máximos— son los que tienen el mismo diámetro que la pelota. Los meridianos y el ecuador son círculos máximos de la superficie terrestre, pero hay una infinidad de círculos máximos posibles, orientados no sólo de Norte a Sur y de Este a Oeste, sino en todas direcciones. Es más, dados dos puntos cualesquiera de la superficie terrestre, siempre se puede encontrar un círculo máximo que pasa por ambos. El segmento de círculo máximo que los une es el camino más corto entre esos puntos. Fíjate cómo se parece este resultado al teorema de geometría plana que dice que entre dos puntos del plano siempre se puede trazar una recta y que la distancia más corta entre dos puntos es el segmento de recta que los une. En la esfera o en el plano (o, en general, en cualquier espacio, pero eso es harina de otro costal) las curvas que dan la distancia mínima entre dos puntos se llaman. Las rectas son las geodésicas del plano, los círculos máximos son las geodésicas de la esfera. Como sería de esperarse, en el mapa de Mercator los círculos máximos no están representados como rectas. Actividad: Los subtítulos anteriores nos dan la idea de varias situaciones particulares que presentan los mapas, especialmente la Proyección de Mercator. El Autor se refiere a las loxodromias, círculos máximos y geodésicas. a. Rescata el concepto de estos tres elementos en un cuadro donde reflejes las diferencias. Si lo realizaste bien y entendiste las diferencias podrás explicar la siguiente afirmación: “Como sería de esperarse, en el mapa de Mercator los círculos máximos no están representados como rectas”. Si consideras que existe excepción a esto sugerimos que la señales en no más de dos renglones. La joya de la cartografía Que la distancia mínima entre dos puntos de la Tierra es un segmento de círculo máximo ya lo sabían los matemáticos de antes de la época de Cristóbal Colón (aunque, al parecer, Pedro Nunes lo ignoraba en 1550), pero fue hasta el siglo XVIII cuando la técnica permitió calcular los rumbos perpetuamente cambiantes de una ruta geodésica. Hasta entonces los marinos se conformaron con emplear rutas de rumbo fijo. Para enderezar los rumbos fijos Mercator enderezó primero los meridianos convirtiéndolos en rectas verticales paralelas que se extendían hasta el infinito. Con esta operación introdujo una distorsión de las distancias en la dirección Este-Oeste que aumentaba de nula en el ecuador (donde no había sido necesario hacerles nada a los meridianos) a infinita en los polos. Al separar los meridianos en forma creciente con la latitud, Mercator deformó los continentes en el sentido horizontal como si fueran figuras pintadas en una membrana de hule que se estira hacia los lados. Para corregir la deformación se vio obligado a estirar cada grado de latitud en la misma proporción en que había estirado los de longitud para enderezar los meridianos. Como resultado de estas manipulaciones las loxodromias se convertían en rectas, pero las distancias (y por lo tanto los tamaños de los continentes) se inflaban desmesuradamente en las latitudes superiores. Ni modo. Si 20 Módulo de alfabetización académica GEOGRAFÍA quería mostrar los rumbos fijos como rectas, tenía que sacrificar la veracidad de las distancias. Eso quiere decir que los tamaños de los continentes en el mapa de Mercator son puras mentiras. Alaska no es más extensa que México ni Europa más que Sudamérica, como puedes comprobar consultando un globo terráqueo. Pero a Mercator y sus clientes, los marinos, no les interesaban los tamaños relativos de las tierras, sino las direcciones relativas, y ésas sí se conservan en el mapa de Mercator. Los cartógrafos no mienten por maldad, sino por necesidad. Es matemáticamente imposible hacer un mapa plano sin introducir deformaciones. El cartógrafo escoge cómo va a mentir según el propósito de su mapa. Mercator quería conservar las direcciones y para eso tuvo que sacrificar las distancias. La metáfora extendida El mapa de Mercator adquirió mucha popularidad y prestigio en los siglos XVII y XVIII. Era el mapa de los navegantes y éstos gozaban de mucha estimación en una época en que el barco era el medio de transporte más socorrido, tanto para mercancías valiosas como para ejércitos conquistadores. Junto con su religión y cultura (y codicia y violencia, hay que decirlo), las naciones europeas de la época colonial llevaron a las tierras conquistadas su mapa preferido. Con el tiempo, el mapa que Gerard Mercator ideó inocentemente en el siglo XVI para ayudar a los navegantes, y que era uno de tantos mapas del mundo, se impuso —con sus verdades y mentiras— como la descripción por antonomasia de todas las tierras del orbe. Un mapa es una metáfora. No es el mundo, sólo una representación del mundo, e inevitablemente muestra sólo uno de los muchos aspectos de lo representado. Si lo quieres ver desde otra perspectiva necesitas otro mapa. Un mapa, como una metáfora, dice verdades en cierto contexto y mentiras fuera de él. La proyección de Mercator trascendió el mundillo de marinos y navegantes y se empleó para todo. Extraída del contexto en el que surgió, produjo equívocos que persisten hasta hoy. En mi escuela había mapas colgados en las paredes. Todos eran proyecciones de Mercator, por lo tanto durante mucho tiempo viví convencido de que Groenlandia era la isla más grande del mundo y de que la Antártida superaba en área a los demás continentes juntos. ¿Te pasó a ti también? Actividad En La joya de la cartografía y La metáfora extendida, el autor intenta liberar de culpas a Mercator. Podemos deslizar responsabilidades de la utilización de este tipo de mapas. ¿Sobre quién o quiénes recaería? Otro mapa Y hablando de sorpresas… Hace dos años encontré en Internet el programa Globe (se distribuye gratuitamente en esta dirección: www.beanpaste.com/BSG/globe. htm), que sirve para trazar trayectorias loxodrómicas y geodésicas en la superficie terrestre y que usé como base para hacer los mapas de este artículo. Entre las diversas proyecciones cartográficas que contiene como opciones se encuentra la llamada proyección acimutal 21 Módulo de alfabetización académica GEOGRAFÍA equidistante, que resulta ser precisamente la que vi en la pantalla de mi computadora aquel día aciago en que se me ocurrió volar a París. La proyección acimutal equidistante, que ideó el matemático árabe Al-Biruni hace mil años, se hace escogiendo un centro y proyectando el resto del mundo a su alrededor de tal manera que toda recta trazada desde el centro sea un círculo máximo y que las distancias desde el centro estén correctamente representadas. Cuando orienté mi avión hacia París en el simulador de vuelo estaba enfilando la trayectoria de distancia mínima a París, no la de rumbo fijo. Por lo general, para seguir una trayectoria de distancia mínima hay que cambiar de rumbo constantemente. ¡Por eso el avión se desviaba de la ruta indicada cuando volaba en piloto automático! Actividad: Luego de la lectura del documento y respondiendo las consignas que fuimos interponiendo ¿Qué comentarios puedes realizar cuando se afirma? "no existe el mapa ideal, bueno para cualquier propósito; toda proyección tiene que sacrificar la exactitud y tolerar distorsiones de uno u otro tipo". Fuente: Régules Sergio de. El mundo no es como lo pintan: mentiras y verdades de un mapa. Adaptado y modificado. Extraído de http://www.comoves.unam.mx/numeros/articulo/39/elmundo-no-es-como-lo-pintan-mentiras-y-verdades-de-un-mapa 22 Módulo de alfabetización académica GEOGRAFÍA Un nuevo mapa del país: discutido y sin eco en las aulas. Polémica entre académicos por su validez; el viejo se vende más Matías Ahumada Rioja. 10/02/2015 Consultado y extraído el 26/11/2015 de: http://www.lanacion.com.ar/1767193-un-nuevomapa-del-pais-discutido-y-sin-eco-en-las-aulas "¿Cuál es la provincia más grande de la Argentina?", pregunta Rubén Címbaro, director del Instituto Geográfico Nacional. ¿Buenos Aires? Contra lo que pueda pensarse, la respuesta es no. Címbaro se refiere a algo que, desde la promulgación de la ley 26.651, es verdad oficial en todas las escuelas del país: el nuevo mapa de la Argentina muestra en el mismo espacio y la misma escala desde La Quiaca hasta el Polo Sur. Así, se advierte que en realidad la provincia más grande es Tierra del Fuego (que incluye a la Antártida y las islas del Atlántico Sur). La norma, de 2010, provocó encendidas discusiones en los círculos académicos. Algunas voces calificadas incluso criticaron el espíritu "nacionalista" y "retrógrado" de la medida. Y la realidad parece reflejar la controversia: después de más de cuatro años, lejos de dejar de existir, el viejo mapa, que agregaba a la Antártida en una escala menor y a un costado del territorio convencional, sigue siendo el favorito tanto de los maestros como de los alumnos. María Di Nápoli, jefa de producto de la editorial Ángel Estrada, dueña de las marcas Rivadavia y Laprida, entre otras, revela que de los cinco millones de mapas de la Argentina que ellos producen, el convencional se vende 50 veces más que el nuevo. Así, la enseñanza del nuevo mapa queda relegada a los libros de texto, y al mapa-pizarra que el ministerio de Educación se comprometió a enviar a cada escuela. Susana Ares, profesora de Geografía, cuenta que al colegio privado de Ramos Mejía donde trabaja llegó el mapa bicontinental que distribuye el ministerio, pero que la Argentina se ve "muy chiquita", ya que en un mapa del mismo tamaño se colocó un tercio más de territorio. "Al final -dice-, uno cae en el que traen los chicos, que es el de antes. Pero en el libro está el bicontinental." Ares considera que no es necesario meterse en la polémica ni presentarles a los chicos el debate ideológico detrás de cada mapa. Sin embargo, aunque se reconoce "abierta a los cambios", advierte: "A veces, en el programa vienen temas que dejan ver que el que lo hizo no está en el aula. Hoy los chicos vienen con una baja capacidad de abstracción, y eso que estoy en un escuela de ingresos medios-altos". Consultadas al respecto, fuentes del Departamento de Áreas Curriculares del Ministerio de Educación, organismo competente en la materia, destacaron la función de "disparador de la pregunta por las determinaciones geopolíticas en la producción del conocimiento" que tiene el nuevo mapa. Además de la molestia de algunos profesores de Geografía, que no se sintieron tomados en cuenta por la decisión de los legisladores, se despertó una polémica profunda, intensa, que atañe a las raíces mismas de la construcción de la identidad nacional. 23 Módulo de alfabetización académica GEOGRAFÍA Pero antes, un dato curioso. Una de las caras visibles del proyecto fue la ex diputada fueguina por el Frente para la Victoria, María Adela Calchaquí, que se hace llamar "Mariel" y no tiene la experiencia más feliz respecto de la educación secundaria. En octubre pasado fue condenada a dos años de prisión en suspenso por fraude a la administración pública luego de que se descubriera que durante 17 años había cobrado un adicional indebido por un título secundario que no tenía. Calchaquí negó los cargos, luego pidió perdón y devolvió el dinero para, una vez condenada, negar su culpa. En 2010, en el momento de presentar la ley, cuando aún no estaba en pleito con la Justicia, explicó los motivos que la llevaron a apoyar la medida: "El antiguo mapa daba una visión distorsionada de la Argentina, que en nada ayudaba al sentido de pertenencia", declaró. En 2009, el Instituto Geográfico Militar se volvió civil, transformándose en el IGN, el ente a cargo de diseñar el nuevo mapa nacional. Rubén Címbaro relata que se buscaba "representar la bicontinentalidad argentina", de manera que ahora el centro del país "ya no es Río Negro, sino Tierra del Fuego, que es en realidad la provincia más grande", explicó Címbaro. El lugar de la Antártida El meollo de la controversia gira en torno al estatus jurídico del territorio antártico. En 1959, los doce países que hacían investigaciones científicas en el continente blanco y sus alrededores firmaron el Tratado Antártico, por el cual acordaron suspender los reclamos de cada país. El territorio reclamado por la Argentina, que fue uno de los firmantes originales del pacto que hoy agrupa a 50 miembros, coincide parcialmente con los reclamos de Gran Bretaña y Chile. Pero ninguno de ellos, ni de los otros cuatro países con reclamos (Noruega, Australia, Nueva Zelanda y Francia), incluye la Antártida en su mapa oficial. A pesar de que en los sitios web de sus entes antárticos oficiales se presenta un mapa de la Antártida con todos los reclamos territoriales, algunos no respetan el espíritu del tratado. Entre las prioridades mencionadas en la página oficial del gobierno británico figura "promover la soberanía del Reino Unido sobre el territorio antártico británico", además de conservar el medio ambiente del continente. Junto a Dinamarca, los Países Bajos y Francia, el Reino Unido integra la Asociación de Países y Territorios de Ultramar de la Unión Europea (OCTA, en inglés). Tanto el Estado francés como el británico incluyen su reclamo antártico dentro de los territorios protegidos por esta comisión. En la Argentina, la postura que defiende la inclusión del territorio antártico bajo la soberanía argentina encontró varios detractores. La historiadora Hilda Sábato y el geógrafo Carlos Reboratti, que enseñan juntos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, son dos de los mayores críticos de la obligatoriedad del mapa bicontinental. Tras la sanción de la ley, Sábato criticó la norma en un artículo periodístico. "Es la reiteración de una ideología que asocia la identidad nacional con el territorio, que se reivindica como eternamente propio y siempre sujeto a amenazas exteriores -escribió-. Ideología de larga trayectoria en la Argentina, alimentada por la influencia de los militares 24 Módulo de alfabetización académica GEOGRAFÍA en la construcción de un nacionalismo excluyente y agresivo, que arraigó hondo en nuestro país a lo largo de todo el siglo XX." Hoy, su esposo, Carlos Reboratti, investigador principal del Conicet en el Instituto de Geografía de la UBA, insiste en los cuestionamientos. "El problema es que en el fondo se enseña una mentira. Una mentira basada en un nacionalismo infantil, que inventó un problema donde no lo existía", critica. Címbaro tiene la postura contraria. "La construcción de los mapas es construcción de soberanía. No se puede defender lo que no se conoce", manifiesta. Desde la otra vereda, Reboratti es categórico y desestima la validez del argumento estratégico: "El caso de la Antártida no puede equipararse al de las Malvinas. La Argentina nunca ejerció soberanía en la Antártida". Además, Reboratti apunta a una de las principales críticas que recibió el nuevo mapa. "No es nada práctico; en vez de agregarle una línea de texto que diera cuenta del cambio de escala, redujeron el mapa a la mitad y ahora a Tucumán lo vemos con lupa", señala. Graciela Cacace, profesora y licenciada en Geografía, lo dice sin vueltas: "La cartografía siempre tuvo un fin geopolítico, transmite imaginarios, entra en el inconsciente de la gente". La investigadora entiende que muchos países hacen su propia utilización de la cartografía y destaca: "Se instala en el imaginario de la gente. El mapa despierta controversia porque se pone el foco en la Antártida, algo que no es sino un deseo", explica. Florencia, santafecina (prefiere no revelar su apellido), ejerce el profesorado de Geografía desde 2007. Ella enseña el mapa bicontinental pero de manera crítica. "La Antártida es un territorio sobre el que no ejercemos soberanía, como en Malvinas. Intento transmitirles a mis alumnos cómo se puede construir una ideología a través de un mapa. Se busca transmitir una idea nacionalista", dice. Reconoce que su posición es polémica, pero reivindica la importancia de abrir las mentes de los estudiantes, de darles la posibilidad de elegir, y no sólo adoptar "lo que les inculcaron los mapas y los carteles". "Lo de la Antártida pueden entenderlo, pero cuando hablo de las Malvinas, se emocionan, se enojan. Tienen una herida abierta", relata. Por el contrario, Eliana Hoyos, profesora de Geografía en Neuquén desde hace 23 años, cree que es positivo incluir a la Antártida en el mapa y el territorio que le correspondería a la Argentina. "Me permite enseñar que la Antártida es la reserva de agua dulce más importante del planeta, un lugar para conocer y respetar, un equilibrio perfecto donde los argentinos tienen que estar para conocerlo, pero no para ocuparlo." Actividad: Reunido en grupo de no más de seis integrantes elabora un cuadro con la posición de cada uno de los actores involucrados en el texto. Dialoga con tus compañeros y fijen su punto de vista (consensuada) sobre el tema y la adhesión o no a una de las posiciones. 25 Módulo de alfabetización académica GEOGRAFÍA Sugerimos que la posición / adhesión (o no) se fundamente en función de experiencias personales sobre la trayectoria escolares de cada uno. 26 Módulo de alfabetización académica GEOGRAFÍA 27 Módulo de alfabetización académica GEOGRAFÍA Geografía: ¿Ciencia del existir? Delfina Trinca Fighera. Editora Responsable Desde sus orígenes, el ser humano se ha interesado por conocer el mundo que lo rodea – y el que no también, y se ha dedicado con esmero a tratar de describir lo que observa, a clasificar estas observaciones, utilizando variadas formas para ello, pero también ha hecho grandes esfuerzos por comprender ese mundo. Los cultores de la Geografía también se han preocupado por describir y entender el mundo, pero principalmente la Tierra: sus orígenes, la vida y sus innúmeras combinaciones, las relaciones entre sus componentes constitutivos, qué hemos hecho con ella desde el inicio de los tiempos y cuál su resultado. Desde los tiempos primigenios, la gran inquietud de quienes se desvelaban por conocer el lugar en el que vivían, pero también los próximos a éste, era intentar describir con el mayor grado de detalle todo lo que observaban, pues de ello dependía su existencia. En este proceso, surge la Geografía, la que nace, como diría Milton Santos, como una ciencia que desde siempre se ha definido como una descripción de la Tierra, de sus habitantes y de las relaciones de éstos entre si y de las obras resultantes. Hasta Varenio (1622-1650), la mayor parte de lo que se sabía de la Tierra y sus habitantes no estaba muy organizado. Su trabajo fue el primer intento sistemático de separar la Geografía de la Astronomía. Ciertamente, en su Geografía General concentró los estudios sobre la forma, magnitud y movimientos del planeta, mientras que dejó para la Geografía Especial lo concerniente a la descripción de lugares y regiones. Sin duda, lo hecho por quien es considerado el fundador de la Geografía científica marca un antes y un después, en relación a la organización del saber geográfico conocido hasta mediados del siglo XVII. A partir del siglo XIX, la Geografía comienza a transitar diversos caminos teóricos y metodológicos que traen como resultado que, progresivamente y muchas veces de manera simultánea, sea definida como ciencia de la Tierra, ciencia espacial o ciencia social. Cada una de estas interpretaciones la ubica desde la perspectiva de su objeto de estudio: el espacio geográfico. Para el momento de su institucionalización académica (mediados del siglo XIX hasta las primeras décadas del XX), su interés se centraba en el estudio de la superficie de la tierra, estando su naturaleza condicionada por la unidad terrestre vista como un organismo funcionalmente interactuante en sus elementos y procesos. Esta concepción empirista identifica al espacio geográfico como una base material separada de la sociedad. De esta forma, la Geografía es vista como una ciencia de la Tierra, que arropa tanto al mundo natural (Geografía Física) como al del hombre (Geografía Humana), pero también a la General y a la Regional. No es por azar que La Blache señalara a comienzos del siglo XX que la Geografía era la ciencia de los lugares, más no de los hombres; en otros términos, el hombre importa en tanto que está en ese lugar (región) y participa en definirle a éste su “personalidad”. Más adelante, el interés se coloca en la organización del espacio, pasando la superficie de la tierra a un segundo plano. Los términos procesos espaciales, estructuras espaciales son muy importantes, por cuanto importa saber cómo se expresa espacialmente la 28 Módulo de alfabetización académica GEOGRAFÍA relación hombre-medio. Desde esta perspectiva, la Geografía se asume como una ciencia espacial y el espacio geográfico se concibe en términos abstractos. Sin embargo, muy pronto se señala que desde esta postura teórica existe una búsqueda forzada de isomorfismo entre procesos naturales y sociales, partiendo de teorías sociales y naturales, pero sin concederle importancia al devenir como factor esencial en la construcción de esa organización espacial. Se afirma en verdad que el tema de preocupación de la Geografía debería ser cómo se manifiesta la interacción de una sociedad organizada –social, económica y políticamente– , con su entorno más próximo y más lejano, pero también su resultado –de la interacción– debería formar parte de la misma. Desde esta perspectiva, la relación hombre/medio es sustituida por la relación sociedad/naturaleza y, en su constante y no resuelta contradicción, el espacio geográfico sería un resultado social, en permanente proceso de construcción. Si hablar entonces de Geografía es sinónimo de humanidad, de vida, por qué no hablar de existencia. Por qué no asociar la Geografía con el existir. Por qué no pensar que el espacio geográfico es la sociedad transformada en existencia: la sociedad siendo el ser y el espacio la existencia. Con lo señalado sólo se quiere resaltar que si se parte por considerar que la sociedad, en tanto que totalidad, es un conjunto de posibilidades, de su esencia forma parte el movimiento, el cambio; es decir, con un presente no realizado todavía. La sociedad (o el ser), ya transformada en existencia, se corporeiza en formas geográficas que concretizan a la realidad en movimiento, expresando el hoy (su contenido existencial), siendo el ayer y la posibilidad del mañana. De allí que el espacio geográfico, tal y como lo afirma Milton Santos, no sea una cosa, ni un sistema de cosas, sino una realidad compuesta por relaciones: cosas y relaciones formando un conjunto indisociable. Por ello, su definición sólo se constituye con referencia a otras realidades: la naturaleza y la sociedad, mediatizadas por el trabajo. El espacio no sería por tanto, solamente el resultado de una interacción entre el hombre y la naturaleza, así como tampoco una combinación formada por la sociedad actual y el ambiente. El espacio debe considerarse como un conjunto indisociable en el que participan, por un lado, una particular combinación de objetos (geográficos, naturales y sociales) y, por el otro, la vida que los anima; es decir, la sociedad en movimiento. El contenido (la sociedad) no es independiente de la forma (objetos), y cada forma encierra una fracción del contenido. El espacio, por consiguiente, es un conjunto de formas, cada una de las cuales contiene fracciones de la sociedad en movimiento, cumpliendo de esta manera funciones específicas en la realización social. Desde esta perspectiva, es evidente que del contenido existencial del espacio geográfico participan componentes naturales y sociales. Sin embargo, esta participación no se realiza en igualdad de condiciones, puesto que los primeros, aun cuando son resultado de causas definidas, no responden a finalidad alguna (los procesos naturales no son teleológicos) y, en consecuencia, para su explicación no intervienen categorías valorativas; los segundos, por el contrario, sí reconocen finalidad. Por tanto, si la sociedad es el ser y el espacio la existencia, la primera transformada en existencia a través de procesos impuestos por sus propias determinaciones, la Geografía debería ocuparse del existir, por cuanto el hombre social, para satisfacer sus necesidades (reino de las 29 Módulo de alfabetización académica GEOGRAFÍA determinaciones) hace que cada forma aparezca como una forma-contenido, factible de analizar en tanto que unidad, pero nunca separada del conjunto del que es parte integrante; de allí que cada forma-contenido esté preparada, a su vez, para influir en el cambio social. Es un movimiento permanente, y por este proceso infinito, la sociedad y el espacio evolucionan contradictoriamente. ¡Este, y no otro, es el espacio que debe ser objeto de interés de la Geografía! Actividades: En grupos de 2 o 3 personas deberán realizar: 1- Lectura comprensiva e interpretativa de todo el texto. 2- Identificar como fue evolucionando la geografía. 3- Establecer los aportes brindados por el autor Milton Santos, considerado el padre de la Geografía Contemporánea. 4- Elabore con su grupo ejemplos de objetos y contenidos. 5- A modo de reflexión fundamenten lo que consideran, que la autora Delfina Trinca trata de expresar en el título del texto. 6- Realice una crítica sobre el mismo. Link al documento de Hollman http://www.biblioteca.unlpam.edu.ar/pubpdf/huellas/v15a05hollman.pdf 30 Módulo de alfabetización académica GEOGRAFÍA Las rocas y el ciclo de las rocas Las rocas son el material más común y abundante de la Tierra. Para un viajero curioso, la variedad parece casi infinita. Al examinar una roca con atención, encontramos que consta de cristales o granos más pequeños denominados minerales. Los minerales son compuestos químicos (o en algunas ocasiones elementos únicos), cada uno de ellos con su propia composición y sus propiedades físicas. Los granos o cristales pueden ser microscópicos o fácilmente visibles sin ayuda de un microscopio. La naturaleza y el aspecto de una roca están fuertemente influidos por los minerales que la componen. Además, la textura de una roca, es decir, el tamaño, la forma o la disposición de los minerales que la constituyen, también tiene un efecto significativo en su aspecto. La composición mineral y la textura de una roca, a su vez, son el reflejo de los procesos geológicos que la crearon. Las características de las rocas proporcionaron a los geólogos las pistas que necesitaban para determinar los procesos que las formaron, lo cual es cierto para todas las rocas. Estos análisis son esenciales para la comprensión de nuestro planeta. Esta comprensión tiene muchas aplicaciones prácticas, como en la búsqueda de recursos minerales y energéticos básicos y la solución de problemas ambientales. Tipos de rocas básicos Los geólogos dividen las rocas en tres grandes grupos: ígneas, sedimentarias y metamórficas. A continuación, damos un breve vistazo a estos tres grupos básicos. Cada grupo está relacionado con los demás por los procesos que actúan sobre el planeta y dentro de él. Rocas ígneas. Las rocas ígneas (ignis_fuego) se forman cuando la roca fundida, denominada magma, se enfría y se solidifica. El magma es roca fundida que se puede formar a varios niveles de profundidad en el interior de la corteza de la Tierra y el manto superior. A medida que se enfría el magma, se van formando y creciendo los cristales de varios minerales. Cuando el magma permanece en el interior profundo de la corteza, se enfría lentamente durante miles de años. Esta pérdida gradual de calor permite el desarrollo de cristales relativamente grandes antes de que toda la masa se solidifique por completo. Las rocas ígneas de grano grueso que se forman muy por debajo de la superficie se denominan plutónicas. Los núcleos de muchas montañas están constituidos por roca ígnea que se formó de esta manera. Sólo la elevación y la erosión posteriores dejan expuestas estas rocas en la superficie. Un ejemplo común e importante es el granito (Figura 1.8). Esta roca plutónica de grano grueso es rica en los minerales silicatados de color claro cuarzo y feldespato. El granito y las rocas relacionadas son constituyentes principales de la corteza continental. A veces el magma se abre paso hacia la superficie de la Tierra, como durante una erupción volcánica. A B Figura 1.8 El granito es una roca ígnea plutónica especialmente abundante en la corteza continental de la Tierra. A. La erosión ha descubierto esta masa de granito en el Parque Nacional Yosemite de California. B. Muestra de granito que exhibe una textura de grano grueso. (Foto: E. J. Tarbuck.) 31 Módulo de alfabetización académica GEOGRAFÍA Dado que se enfría con rapidez en un ambiente de superficie, la roca fundida se solidifica muy deprisa y no hay tiempo suficiente para que crezcan grandes cristales. Antes bien, se produce la formación simultánea de muchos cristales pequeños. Las rocas ígneas que se forman en la superficie terrestre se denominan volcánicas y suelen ser de grano fino. Un ejemplo abundante e importante es el basalto. Esta roca de color verde oscuro a negro es rica en minerales silicatados que contienen una cantidad significativa de hierro y magnesio. Debido a su mayor contenido en hierro, el basalto es más denso que el granito. El basalto y las rocas relacionadas constituyen la corteza oceánica así como muchos volcanes, tanto en el océano como en los continentes. Rocas sedimentarias. Los sedimentos, la materia prima de las rocas sedimentarias, se acumulan en capas en la superficie de la Tierra. Son materiales que se forman a partir de rocas preexistentes por los procesos de meteorización. Algunos de estos procesos fragmentan físicamente la roca en piezas más pequeñas sin modificar su composición. Otros procesos de meteorización descomponen la roca, es decir, modifican químicamente los minerales en otros nuevos y en sustancias fácilmente solubles en agua. El agua, el viento o el hielo glacial suelen transportar los productos de la meteorización a lugares de sedimentación donde éstos forman capas relativamente planas. Normalmente los sedimentos se convierten en roca o se litifican por uno de los dos procesos siguientes. La compactación tiene lugar a medida que el peso de los materiales suprayacentes comprime los sedimentos en masas más densas. La cementación se produce conforme el agua que contiene sustancias disueltas se filtra a través de los espacios intergranulares del sedimento. Con el tiempo, el material disuelto en agua precipita entre los granos y los cementa en una masa sólida. Los sedimentos que se originan y son transportados como partículas sólidas se denominan sedimentos detríticos y las rocas que éstos forman son las llamadas rocas sedimentarias detríticas. Las dimensiones de las partículas son la principal base para clasificar los miembros de esta categoría. Dos ejemplos comunes son la lutita y la arenisca. La lutita es una roca de grano fino compuesta por partículas del tamaño del limo (menos de 1/256 mm) y de la arcilla (entre 1/256 y 1/16 mm). La sedimentación de estos pequeños granos está asociada a ambientes «tranquilos » como ciénagas, llanuras fluviales expuestas a inundaciones y porciones de las cuencas oceánicas profundas. Arenisca es el nombre dado a las rocas sedimentarias en las que predominan granos del tamaño de la arena (entre 1/16 y 2 mm). Las areniscas se asocian con gran variedad de ambientes, entre ellos las playas y las dunas. Las rocas sedimentarias químicas se forman cuando el material disuelto en el agua precipita. A diferencia de las rocas sedimentarias detríticas, que se subdividen según el tamaño de las partículas, la principal base para distinguir las rocas sedimentarias químicas es su composición mineral. La caliza, la roca sedimentaria química más común, está compuesta principalmente por el mineral calcita (carbonato de calcio, CaCO 3). Existen muchas variedades de caliza (Figura 1.9). Los tipos más abundantes tienen un origen bioquímico, lo que significa que los organismos que viven en el agua extraen la materia mineral disuelta y crean partes duras, como los caparazones. Después, estas partes duras se acumulan como sedimento. Los geólogos calculan que las rocas sedimentarias representan sólo alrededor del 5 por ciento (en volumen) de los 16 km externos de la Tierra. Sin embargo, su importancia es bastante mayor de lo que podría indicar este porcentaje. Si tomara muestras de las rocas expuestas en la superficie, encontraría que la gran mayoría son sedimentarias. Por consiguiente, podemos considerar las rocas sedimentarias como una capa algo discontinua y relativamente delgada de la porción más externa de la corteza, lo cual tiene sentido, ya que el sedimento se acumula en la superficie. A partir de las rocas sedimentarias, los geólogos reconstruyen muchos detalles de la historia de la Tierra. Dado que los sedimentos son depositados en muchos puntos diferentes de la superficie, las capas rocosas que acaban formando contienen muchas pistas sobre los ambientes de la superficie en el pasado. También pueden exhibir características que permiten a los geólogos descifrar información sobre cómo y desde dónde se transportó el sedimento. Además, son las rocas sedimentarias las que contienen fósiles, que son pruebas vitales en el estudio del pasado geológico. 32 Módulo de alfabetización académica GEOGRAFÍA Figura 1.9 La caliza es una roca sedimentaria química en la que predomina el mineral calcita. Existen muchas variedades. La capa superior del Gran Cañón de Arizona, conocida como la Formación Kaibab, es caliza del Pérmico y su origen es marino. (Foto: E. J. Tarbuck.) Rocas metamórficas. Las rocas metamórficas se producen a partir de rocas ígneas, sedimentarias o incluso otras rocas metamórficas. Así, cada roca metamórfica tiene una roca madre, la roca a partir de la que se ha formado. Metamórfico es un adjetivo adecuado porque su significado literal es «cambiar la forma». La mayoría de cambios tienen lugar a temperaturas y presiones elevadas que se dan en la profundidad de la corteza terrestre y el manto superior. Los procesos que crean las rocas metamórficas a menudo progresan de una manera incremental, desde cambios ligeros (metamorfismo de grado bajo) hasta cambios sustanciales (metamorfismo de grado alto). Por ejemplo, durante el metamorfismo de grado bajo, la roca sedimentaria común lutita se convierte en una roca metamórfica más compacta denominada pizarra. En cambio, el metamorfismo de grado alto provoca una transformación tan completa que no se puede determinar la identidad de la roca madre. Además, cuando las rocas situadas a una profundidad (a la que las temperaturas son elevadas) están sujetas a una presión dirigida, se deforman de una manera gradual y generan pliegues complicados. En los ambientes metamórficos más extremos, las temperaturas se aproximan a las temperaturas de fusión de las rocas. No obstante, durante el metamorfismo la roca debe permanecer esencialmente sólida, ya que, si se funde por completo, entramos en el ámbito de la actividad ígnea. La mayor parte del metamorfismo sucede en uno de estos tres ambientes: 1. Cuando un cuerpo magmático intruye en la roca, tiene lugar el metamorfismo térmico o de contacto. En este caso, el cambio está controlado por un aumento de la temperatura dentro de la roca huésped que rodea una intrusión ígnea. 2. El metamorfismo hidrotermal implica alteraciones químicas que se producen cuando el agua caliente rica en iones circula a través de las fracturas de la roca. Este tipo de metamorfismo suele asociarse con la actividad ígnea que proporciona el calor necesario para provocar reacciones químicas y hacer que estos fluidos circulen a través de la roca. 3. Durante la formación de las montañas, grandes cantidades de rocas enterradas a una gran profundidad están sujetas a las presiones dirigidas y a las temperaturas elevadas asociadas con la deformación a gran escala denominada metamorfismo regional. El grado de metamorfismo se refleja en la textura de la roca y la composición mineral. Durante el metamorfismo regional, los cristales de algunos minerales recristalizarán con una orientación perpendicular a la dirección de la fuerza compresiva. La alineación mineral resultante a menudo da a la roca una textura en láminas o en bandas llamada foliación. El esquisto y el gneis son dos ejemplos de rocas foliadas (Figura 1.10A). No todas las rocas metamórficas presentan una textura foliada. Se dice que estas rocas son no foliadas. Las rocas metamórficas compuestas sólo por un mineral que forma cristales equidimensionales no son, por regla general, visiblemente foliadas. Por ejemplo, la caliza, si es pura, está compuesta por un solo mineral, la calcita. Cuando una caliza de grano fino experimenta metamorfismo, los pequeños cristales de calcita se combinan y forman cristales entrelazados más grandes. La roca resultante es similar a una roca ígnea de grano grueso. 33 Módulo de alfabetización académica GEOGRAFÍA A B Figura 1.10 Rocas metamórficas comunes. A. El gneis a menudo presenta bandas y con frecuencia tiene una composición mineral similar a la del granito. B. El mármol es una roca de grano grueso, cristalina, no foliada, cuya roca madre es la caliza. (Fotos: E. J. Tarbuck.) Este equivalente metamórfico no foliado de la caliza se denomina mármol (Figura 1.10B). En todos los continentes afloran áreas extensas de rocas metamórficas. Estas rocas son un componente importante de muchos cinturones montañosos, donde constituyen una gran porción del núcleo cristalino de las montañas. Incluso debajo de los interiores continentales estables, que en general están cubiertos por rocas sedimentarias, hay basamentos de rocas metamórficas. En todos estos ambientes, las rocas metamórficas suelen estar muy deformadas y contienen grandes intrusiones de masas ígneas. De hecho, partes importantes de la corteza continental de la Tierra están compuestas por rocas metamórficas y rocas ígneas asociadas. Fuente: Ciencias de la Tierra UNA INTRODUCCIÓN A LA GEOLOGÍA FÍSICA Octava edición Edward J. Tarbuck Frederick K. Lutgens (Pg 24 a 27) 34