192 - Scherzo

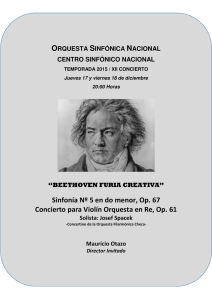

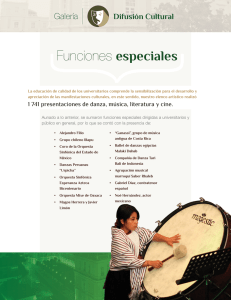

Anuncio