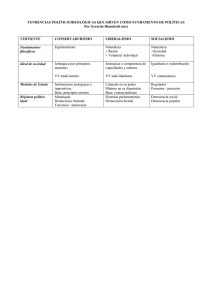

El principio federativo

Anuncio