LENGUA AZUL

Anuncio

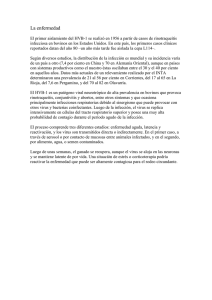

L e ngua A zul La Lengua Azul es una enfermedad infecciosa no contagiosa, producida por un virus del género Orbivirus, trasmitida por mosquitos picadores del género Culicoides, que afecta a los ovinos, caprinos, bovinos, dromedarios y rumiantes salvajes. LENGUA AZUL El virus está presente en una franja de países que se extiende, aproximadamente, entre latitudes de 35oS y 40oN , aunque en partes del oeste de Norteamérica y en China puede llegar hasta los 50oN. La transmisión se produce directamente de un animal a otro por la picadura del mosquito, vía transplacentaria y por medio del semen.1,2 E nfermedad infecciosa no contagiosa, producida por un virus del género Orbivirus, trasmitida por mosquitos picadores del género Culicoides, que afecta a los ovinos, caprinos, bovinos, dromedarios y rumiantes salvajes Etiología Los virus de la familia Reoviridae fueron originariamente aislados de los tractos respiratorio y digestivo, sin estar asociados a ninguna enfermedad. Estos virus icosaédricos, de 60 a 80 mm de diámetro, carecen de envoltura y poseen una cápside formada por cubiertas proteicas concéntricas. El genoma está compuesto por 10 ó 12 segmentos de ARN bicatenario. Su replicación tiene lugar en el citoplasma intracelular, con la formación, a menudo, de inclusiones intracitoplasmáticas.3 Los Reovirus son bastante resistentes al calor, los disolventes orgánicos y los detergentes no iónicos. Existen tres géneros de importancia veterinaria: Orthoreovirus, Rotavirus y Orbivirus. El virus de la Lengua Azul pertenece a este último grupo y, hasta el momento, se han descrito 24 serotipos antigénicos diferentes. Epidemiología La Lengua Azul es transmitida por Dípteros de la familia Ceratopogonidae, del género Culicoides, en España principalmente por la especie C.imicola; aunque es probable que la C.pulicaris y especies del grupo Obsoletus también puedan hacerlo. 4 L e ngua A zul Estos insectos, de 1,5-5,0mm de longitud, presentan una protuberancia en el tórax que se prolonga por encima de la cabeza y es de reducido tamaño. Las alas, generalmente de diversos colores, cuando están en descanso tienen el aspecto de tijeras cerradas sobre un abdomen gris o marrón oscuro. Las antenas son prominentes, las patas relativamente cortas y el aparato bucal pequeño y vertical. Depositan los huevos en la vegetación próxima a zonas húmedas o pantanosas, estos eclosionan entre los 2 y 9 días, dependiendo de las especies y de la temperatura. Las especies de zonas templadas pueden sobrevivir todo el invierno en forma de huevos. Se desarrollan cuatro estados larvarios. Las larvas se alimentan de materia orgánica, sobre todo vegetal, es por ello por lo que algunas especies, como Culicoides imicola, están muy ligadas a los acúmulos de heces de rumiantes y équidos. En los países cálidos, el desarrollo de las larvas se completa en 14-25 días pero, en áreas templadas, este periodo se puede prolongar hasta siete meses. Los adultos emergen de la pupa en 3-10 días, machos y hembras chupan jugos vegetales pero solo las hembras necesitan, además, realizar la ingestión de sangre para la maduración y puesta de los huevos.5 Entre los hospedadores se incluyen todos los animales domésticos y el hombre. Presentan actividad crepuscular y nocturna y prefieren las temperaturas cálidas con alta humedad ambiente y sin aire. Aunque los adultos vuelan solo unos cientos de metros, la dispersión de estos insectos debida al viento puede tener, en ocasiones, una gran importancia. El control mediante el drenaje de zonas húmedas o la administración de insecticidas es difícil de realizar. Culicoides imicola: en nuestro país se ha encontrado en mayor abundancia en las explotaciones de ganado ovino, seguido de las de vacuno y équidos. Su área de distribución comprende casi toda la zona suroeste y centro de España llegando por el norte hasta la provincia de Madrid. En la zona mediterránea se ha hallado en el litoral de Cataluña, así como en zonas de Alicante y Murcia. Es muy abundante en las Islas Baleares.4 Su periodo de actividad es desde Mayo-Junio hasta NoviembreDiciembre, con el pico más importante desde Agosto a Octubre. Las temperaturas más adecuadas para su presencia son las comprendidas entre los 18oC y los 38oC. Figura 1. Patogenia del virus de la Lengua Azul. Culicoides obsoletus: esta especie se encuentra distribuida prácticamente por todas las regiones. Su periodo de actividad va desde Febrero-Marzo hasta Junio-Julio, con su mayor índice de abundancia entre Abril y Junio, pudiendo encontrarse en pequeñas cantidades en el sur si los inviernos son cálidos. Infección Vector Patogenía El virus se replica inicialmente en los ganglios regionales linfáticos. Entonces es traslado por sangre o linfa a otros tejidos linfáticos, donde tiene lugar una nueva replicación. Los virus se localizan y multiplican en el endotelio de los pequeños vasos sanguíneos produciendo daño vascular con estasis, exudación e hipóxia tisular. El inicio y desarrollo de lesiones superficiales en estas zonas puede complicarse con infecciones bacterianas secundarias. Las lesiones son particularmente evidentes en la cavidad oral, alrededor de la boca y en las bandas coronarias de las pezuñas. Transmisión Superficie de la piel 1º Replicación Capilares tejído linfático 2-3 días Circulación linfática 1ª Viremia CSM 3-5 días ( 2ª Viremia prolongada 2º Replicación Bazo y otros órganos 4-20 días Pulmones Bazo GR 20-25 días Nódulo linfático La mayoría de células sanguineas Respuesta inmune L e ngua A zul El virus puede ser aislado en el torrente circulatorio primero en las células mononucleares y, posteriormente, en la 2a fase de viremia en la mayoría de las fracciones de células sanguíneas. Existe un rápida respuesta inmune a la infección. La aparición de anticuerpos en la circulación coincide con una disminución de la presencia del virus, asociado a muchas de las células sanguíneas, excepto en los glóbulos rojos. Por ello, se ha sugerido la posibilidad de un cierto grado de protección del virus en las células de la serie roja, hecho que explicaría la extensión en el tiempo de la viremia. 6 El periodo máximo de viremia en las poblaciones susceptibles varia de los 50 días en ovino, a los 100 días en bovino.1 Signos clínicos La duración del periodo de incubación en ovejas es de siete a diez días, aunque puede dilatarse hasta 20 días en otras especies. 10 La presentación clínica es variable. La morbilidad en el ovino puede alcanzar el 80 %, sin embargo, lo más frecuente es que la mortalidad media se situé en torno al 10 %. Los índices de mortalidad y la severidad de los signos clínicos varían con la raza y la edad de los animales afectados ( a mayor edad mayor susceptibilidad), la patogenicidad del virus y ciertas condiciones del ambiente (el grado de estrés, la incidencia de la luz solar). La forma subaguda de la enfermedad se presenta en ovinos y bovinos de zonas enzoóticas, aunque en estos últimos el proceso muchas veces es inaparente. La forma aguda de la enfermedad sólo aparece en ovinos. Los animales afectados están febriles (llegando hasta 42oC) y deprimidos. Hay una excesiva salivación, con exudado nasal seroso que, en ocasiones, llega a ser purulento y forma costras alrededor de los orificios nasales. Las mucosas de la boca aparecen inflamadas, con úlceras y necrosis. La lengua puede estar tumefacta y cianótica. La cabeza y el cuello puede presentar edema y son frecuentes los vómitos, provocando puntualmente complicaciones neumónicas. Se desencadenan cojeras debidas a coronitis o podermatitis y miositis. Algunos animales desarrollan tortícolis, y se pueden producir abortos y nacimientos de corderos débiles o malformados. La evolución de la enfermedad se caracteriza por debilidad, depresión, emaciación y muerte. Los animales que se recuperan pueden perder parte del vellón algunas semanas más tarde. La forma subaguda de la enfermedad se presenta en ovinos y bovinos de zonas enzoóticas, aunque en estos últimos el proceso muchas veces es inaparente. La Lengua Azul en ganado vacuno comienza con fiebre transitoria, seguida de hiperemia y erosiones en la mucosa oral, la lengua, la nariz y, raramente, en los pezones. La piel de la nariz aparece moteada y oscura. Si la vaca se infecta durante la gestación puede abortar, parir terneros débiles o con anomalías congénitas. Esporádicamente se ha asociado la enfermedad con reacciones de Hipersensibilidad tipo I, como consecuencia de una reexposición al virus.3,6 El diagnóstico diferencial de la enfermedad debe incluir una larga lista de patologías: Estomatitis vesicular, Ectima contagioso, Fiebre aftosa, Diarrea vírica bovina, Viruela ovina, Fiebre catarral maligna, IBR, Peste de pequeños rumiantes, Parainfluenza-3, Cenurosis, Actinobacilosis, Enfermedad hemorrágica epizoótica del ciervo, fotosensibilización, neumonía, poliartritis, panadizo, abscesos podales y envenenamiento por plantas. Diagnóstico Las lesiones más comunes son: • Congestión, edema, hemorragias y ulceraciones de las mucosas digestiva y respiratoria. • Congestión de las láminas del casco y de la banda coronaria. • Hipertrofia de los ganglios linfáticos y esplenomegalia. • Neumonía broncolobular bilateral grave. L e ngua A zul Para el diagnóstico en laboratorio, se aconseja remitir ; suero y sangre con EDTA de animales que muestren signos de enfermedad, o muestras de distintos tejidos (bazo, hígado, médula ósea, lengua y ganglios linfáticos). Todas las muestras deben conservarse a 4oC y nunca congelarse.4 El diagnóstico se basa en el aislamiento del virus y su identificación a partir de dichas muestras, así como en la detección de anticuerpos en animales no vacunados. La identificación del agente es posible por Inmunofluorescencia Directa (IFD), ELISA de captura de antígeno, serotipado por neutralización y RT-PCR. Las pruebas serológicas que se pueden realizar son: Elisa de competición e indirecto, AGID (inmunodifusión en gel de Agar), Seroneutralización y Fijación del Complemento. Profilaxis y control Por ser una enfermedad de la lista A de la OIE no está permitido el tratamiento. La política de control se basa en diferentes actuaciones: una rápida notificación a las autoridades; el sacrificio de los animales sensibles necesarios para el control de la epizootia (no está justificada una política de sacrificio total); la restricción de los movimientos innecesarios; el control del vector en el medio ambiente, los alojamientos, los transportes y los animales, mediante el uso de desinfectantes y antiparasitarios externos; y la vacunación sistemática de todos los ovinos en un área que no deberá incluir la zona de vigilancia establecida. La vacunación se realiza con vacunas vivas atenuadas monovalentes o polivalentes (los serotipos incorporados deben ser los mismos que los que causan la infección en el terreno). Estas vacunas no son efectivas en bovinos y caprinos. La lengua azul es una enfermedad vírica emergente en los países de la cuenca mediterránea. En los últimos años, no sólo se han registrado brotes de la enfermedad en regiones donde hacia tiempo parecía estar ausente, sino también, en zonas que nunca habían notificado su presencia. Las razones para este cambio en la epidemiología de la enfermedad son complejas. Están relacionadas con la dispersión del principal vector (culicoides imicola) hacia áreas en principio poco propicias, condicionadas por el cambio climático; con la implicación de nuevas especies de Culicoides; y con una aparente habilidad del virus para sobrevivir al invierno en ausencia de vectores adultos. Los cambios climáticos a nivel global se traducen en un aumento de la temperatura, en un incremento en la frecuencia de días muy calurosos en detrimento de la frecuencia de días muy fríos y en cambios en los periodos estacionales (la primavera empieza antes y el otoño más tarde). La media global de precipitaciones y la violencia de las mismas es previsible que se intensifiquen a lo largo del presente siglo. Estas modificaciones climáticas han provocado cambios en la distribución del vector y en su capacidad vectorial. Esta capacidad depende del número de mosquitos adultos en la población y de la proporción de éstos que es capaz de transmitir el virus. El aumento de la temperatura propicia el desarrollo de huevos a adultos, incrementa la posibilidad de que parte de éstos consigan sobrevivir al invierno y además favorece el desarrollo del virus en el vector. la enfermedad en el área mediterránea. La enfermedad de la Lengua azul fue descrita por primera vez por Hutcheon en África del sur, aunque existen discrepancias respecto a la fecha (1880 ó 1902)7,8 . Posteriormente, fue reconocida en el este de África, en 1913, y en el oeste del conti- En los últimos años, no sólo se han registrado brotes de la enfermedad en regiones donde hacia tiempo parecía estar ausente, sino también, en zonas que nunca habían notificado su presencia. 11 Evolución epidemiológica No está justificada una política de sacrificio total, solo se sacrifican los animales sensibles necesarios para el control de la epizootia. L e ngua A zul CLASIFICACIÓN DE ENFERMEDADES DE LA OIE (Organización Mundial de Sanidad Animal) 12 En la lista A (tabla 1) se incluyen las enfermedades transmisibles que: presentan gran poder de difusión y especial gravedad, pueden extenderse más allá de las fronteras nacionales, con consecuencias socioeconómicas o sanitarias graves y cuya incidencia en el comercio internacional de animales y productos de origen animal es muy importante. La OIE recibe información periódica sobre estas enfermedades. Tabla 1. Lista A. Fuente: Código Sanitario para los Animales Terrestres 2003 Dermatosis nodular contagiosa Enfermedad de Newcastle Enfermedad vesicular porcina Estomatitis vesicular Fiebre aftosa Fiebre del Valle del Rift Influenza aviar altamente patógena Lengua azul Perineumonía contagiosa bovina Peste bovina Peste equina Peste de pequeños rumiantes Peste porcina africana Peste porcina clásica Viruela ovina y caprina ¿QUÉ HACER EN CASO DE SOSPECHA DE ENFERMEDAD DE LA LISTA A? • Avisar inmediatamente a las autoridades sanitarias. • No realizar toma de muestras, ni necropsias. • Establecer las medidas de bioseguridad básicas: paralizar la entrada y la salida de animales de la explotación, limitar la entrada y salida de personal de la explotación y, de ser necesario, mantener las medidas de desinfección estrictas. nente en 1918. A pesar de existir evidencias sobre la presencia de la enfermedad en Chipre en la década de los años 20, no es hasta el año 1943 cuando se reconoce su expansión fuera de África, al declarase una epidemia en Chipre y otra en Palestina. La lengua azul pronto fue reconocida en numerosos países. En 1952 hubo un brote en California que quedó eclipsado por la epidemia de España y Portugal, en el año 1956/57, que provocó la muerte de unas 180.000 ovejas. La rápida extensión de la enfermedad propició la publicación por la FAO de un libro sobre enfermedades emergentes en animales, en 1963, así como la decisión de incluirla en la lista A de la OIE, lo que originó la restricción del comercio de animales desde los países afectados.8 La expansión de la enfermedad alcanzaba el continente australiano en 1977 y en los años 80 el sur de América. La ausencia de brotes, a principio de la década de los 90, llevó a algunos epidemiólogos a plantearse la posibilidad de que los distintos controles sobre los vectores y hospedadores hubieran tenido éxito y quizá fuera injustificada su inclusión en la lista A de la OIE. Pero, a finales de la década de los noventa, concretamente en el año 1997, aparecen nuevos focos en Chipre. En octubre de 1998 la lengua azul era confirmada, tras una década sin haberse declarado ningún caso, en cuatro islas griegas próximas a la costa turca de Anatolia. El virus identificado fue el serotipo 9, era la primera vez que este serotipo se detectaba en Europa. Unos meses más tarde, en el verano de 1999, se informa de brotes en Bulgaria, Túnez y Turquía (por primera vez en 20 años) y, ese mismo verano las autoridades griegas comunican la presencia del virus en su territorio continental. A lo largo de estos episodios se aislaron tres serotipos, los números 9, 4 y el 16.1 En el verano del año 2000 la enfermedad reapareció en Turquía y se extendió a Túnez, Argelia, las islas de Mallorca y Menorca en España, Cerdeña , Sicilia y la región de la Calabria en Italia, y en el mes de octubre a Córcega. En esta ocasión el serotipo implicado fue el 2. Como en lo años previos, a finales del verano del año 2001, surgieron brotes en Grecia, Bulgaria, Serbia, Montenegro, Kosovo, Macedonia e incluso a principios de diciembre, hubo sospecha de casos en Croacia. La enfermedad se extendió (serotipo 9) a la Toscana Italiana donde, en marzo del año 2002, causó importantes pérdidas económicas. Ese mismo año se confirmó la enfermedad en Albania, Chipre, Serbia-Montenegro y España. En el año 2003, Chipre, Francia, Italia y Serbia-Montenegro informaron sobre la detección del virus de LA en su territorio. ÚLTIMOS INFORMES DE LENGUA AZUL REMITIDOS A LA OIE Italia 26 de septiembre de 2003 Israel 21 de noviembre de 2003 Chipre 21 de mayo de 2004 Francia 17 de septiembre de 2004 Croacia 3 de diciembre de 2004 España 10 de diciembre de 2004 Marruecos 17 de diciembre de 2004 Portugal 14 de enero de 2005 El desarrollo de la enfermedad en España En octubre del año 2000, tras una ausencia de 40 años, la enfermedad reapareció en Baleares, primero en la Isla de Mallorca y, posteriormente, también en la de Menorca (serotipo 2). Se registraron focos en 505 explotaciones, con una morbilidad del 14,05% y una mortalidad del 3,8%. El programa de Epidemiovigilancia demostró la ausencia de la enfermedad, en 2001, en territorio balear por lo que, en noviembre de 2002, todo el territorio español fue declarado libre de LA. 10 En octubre-diciembre de 2003 se produjo un nueva epizootía de LA que afectó a la Isla de Menorca, registrándose 16 focos (serotipo 4).4 L e ngua Nut rición A zul El 13 de Octubre de 2004 se confirma el diagnóstico en una explotación del municipio de Jimena de la Frontera, provincia de Cádiz. El número total de animales en el foco es de 695 bovinos. Se supone que el origen de la enfermedad es la introducción de vectores infectados con el virus procedentes de Marruecos. El virus aislado es del serotipo 4, el mismo que fue aislado el año anterior en el país vecino. Hasta el 10 de Enero de 2005 habían sido notificados 328 focos, todos ellos localizados en las Comunidades Autónomas de Andalucía (274) y Extremadura (50), y en la Ciudad Autónoma de Ceuta (4). MARCO LEGAL La lengua azul o fiebre catarral ovina es una enfermedad incluida en la lista A del Código Zoosanitario Internacional de la Organización Mundial de la Sanidad Animal. La aparición de esta enfermedad en un país entraña graves restricciones al comercio de animales vivos, semen y óvulos. Desde el punto de vista socioeconómico supone elevados costes, debido sobre todo, a los sacrificios obligatorios y otros gastos derivados de la prevención, erradicación e indemnización. En nuestro país, las medidas específicas de lucha y erradicación de esta patología están reguladas por el Real Decreto 1228/2001 de 8 de noviembre. Al detectarse la presencia del virus de la lengua azul dentro de nuestro territorio, el pasado mes de octubre, la Comisión Europea adoptó una serie de decisiones: en primer lugar, la aplicación de determinadas medidas de protección frente a la enfermedad (2204/697/CE) y, posteriormente, otras relacionadas con los traslados de animales dentro de una zona restringida de España y Portugal (2004/762/CE). Esta orden que deroga la Orden APA/4089/2004, considera una zona del territorio como zona estacionalmente libre de lengua azul, durante un periodo de tiempo determinado, hasta el 31 de marzo de 2005. Dicha consideración dejará de tener efecto 28 días antes de la fecha más temprana en que el virus pueda reanudar su actividad según los datos históricos, o inmediatamente si los datos climáticos o los resultados del programa de vigilancia indican una reanudación de la actividad del vector. En dicha orden queda delimitada la zona restringida* a las Comunidades Autónomas de Islas Baleares y Extremadura, así como a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. También incluye las provincias de Cádiz; Málaga; Huelva; Sevilla y Córdoba. Y, por último, las comarcas veterinarias de Jaén y Andujar en la provincia de Jaén; Oropesa, Belvís de la Jara, Talavera de la Reina y los Navalmorales en la provincia de Toledo; Horcajo de los Montes, Piedrabuena, Almadén y Almodóvar del Campo en la provincia de Ciudad Real. Tabla 2. Lista B. Fuente: Código Sanitario para los Animales Terrestres 2003 Enfermedades de los bovinos Anaplasmosis bovina Babesiosis bovina Brucelosis bovina Campilobacteriosis genital bovina Cisticercosis bovina Dermatofilosis Encefalopaatía espongiforme bovina Fiebre catarral maligna Leucosis bovina enzoótica Rinotraqueitis infecciosa bovina/vulvovaginitis pustular infecciosa Septicemia hemorrágica Teileriosis Tricomonosis Tripanosomosis Tuberculosis bovina Enfermedades comunes a varias especies Carbunco bacteridiano Cowdriosis Enfermedad de Aujeszky Equinococosis/hidatidosis Fiebre Q Leptospirosis Paratuberculosis. Rabia. Miasis La zona estacionalmente libre de lengua azul, comprende: las Comunidades Autónomas de Islas Baleares y Extremadura. En la Comunidad Andaluza; la provincia de Córdoba, las comarcas veterinarias de Jaén y Andujar en la provincia de Jaén, las comarcas veterinarias de Cartagena, Aracena y Valverde del camino en la provincia de Huelva, la comarca de Antequera en la provincia de Málaga. En la provincia de Sevilla: las comarcas veterinarias de Cazalla de la Sierra, Cantillana, Écija, Osuna, Marchena, y Sevilla, así como los municipios de El Madroño, Castillo de las Guardas, Gerena, El garrobo, El Ronquillo, Aznalcollar, Almadén de la plata y Real de la Jara de la comarca veterinaria de Sanlúcar la mayor. En la Comunidad de Castilla la Mancha: Oropesa, Belvís de la Jara, Talavera de la Reina y los Navalmorales en la provincia de Toledo; Horcajo de los Montes, Piedrabuena, Almadén y Almodóvar del Campo en la provincia de Ciudad Real. Hasta el 10 de Enero de 2005 han sido notificados 328 focos, todos ellos localizados en las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura, y en la Ciudad Autónoma de Ceuta. *Zona de protección o restringida: área de un radio de 100 km, como mínimo, a partir de las explotaciones infectadas. Zona de seguridad o vigilancia: área del territorio de una amplitud de 50 km de radio, como mínimo, a partir de los límites de la zona de protección en que no se haya practicado ninguna vacunación sistemática durante los doce meses anteriores. ** Un país puede ser declarado libre de LA cuando no se ha observado ningún signo clínico de enfermedad, ni indicios serológicos - en animales no vacunados-, o epidemiológicos de LA durante los dos últimos años, ni se ha vacunado contra la enfermedad en los últimos 12 meses. 13 Mediante la Orden APA/4311/2004 se establecieron medidas específicas, de carácter urgente, que han sido modificadas a la vista de la evolución de la enfermedad. En este momento, una vez que las condiciones epidemiológicas y climatológicas han limitado la supervivencia del vector transmisor, así como del virus, y con fecha 12 de Febrero de 2005 ha entrado en vigor la Orden APA/245/200511, de 9 de Febrero, por la que se establecen las medidas específicas de protección en relación con la LA. En la lista B (tabla 2), la OIE incluye enfermedades transmisibles que se consideran importantes desde el punto de vista socioeconómico y/o sanitario a nivel nacional y cuyas repercusiones en el comercio internacional de animales y productos de origen animal son considerables. Estas enfermedades son , por lo general, objeto de un informe anual. Nut L e ngua rición A zul El resto de territorio nacional se considera zona libre** . Dentro de la zona restringida se han de cumplir una serie de requisitos tanto en los movimientos para vida, como para sacrificio. En ambos casos, los animales no pueden presentar síntomas el día del transporte. Ellos, las explotaciones de origen y los camiones habrán tenido que ser convenientemente desinsectados. La carga y traslado deberán realizarse en las horas centrales del día o de la noche (periodos en los que el vector tiene menos actividad); y los camiones serán precintados siempre que abandonen la zona restringida o la Comunidad Autónoma de origen. Los animales de zona restringida podrán moverse a explotaciones ubicadas en zona libre del resto del territorio nacional, y directamente a territorio de otros estados miembros previa autorización del Estado de destino. Estos animales deberán estar marcados: en el caso de los Bovinos, al menos, en el Documento de Identificación Bovina (DIB) y en el resto de rumiantes mediante una marca auricular de color rojo en la que figurará, al menos, la leyenda “LA” y el mes y el año en que abandonen la zona restringida. La Orden regula los requisitos mínimos para los movimientos de animales sensibles que hayan permanecido desde su nacimiento o durante, al menos, 40 días en zona restringida estacionalmente libre. Aquellos animales que sean destinados a cebo, tendrán que estar marcados y permanecerán inmovilizados en la explotación de destino hasta su sacrificio en matadero. Las comunidades autónomas elaborarán un listado de las explotaciones de cebo autorizadas para recibir animales de zonas de restricción. 14 También se establecen los requisitos mínimos para los movimientos de animales de explotaciones situadas en zona restringida no estacionalmente libre a zona restringida estacionalmente libre. Los traslados de animales de lidia, con destino a espectáculos taurinos, tendrán la consideración de movimientos a matadero. Asimismo, se prohíbe la salida de animales de especies sensibles de las explotaciones con focos o localizadas en un radio de 20 Km, aunque las autoridades pueden autorizar su movimiento a matadero, para sacrificio directo. En el certificado oficial de movimiento, o como documentación adjunta, constará la identificación de los animales, la documentación relativa a la vacunación y fecha de la misma, el resultado del análisis, el tipo de análisis y la fecha de la toma de muestras, el desinsectante empleado (producto, fecha de aplicación y tiempo de espera), y la identificación del precinto del medio de transporte. Bibliografía Mellor PS, Wittmann EJ. Bluetongue Virus in the Mediterranean Basin 1998-2001. Vet.j. 2002; 164: 20-37 1 Kitching RP, Cap 43. En: Andrews AH, et al. Bovine Medicine, Diseases and Husbandry of Cattle. Ed. Blackwel 2 Science , Oxford, 1992. Quinn PJ. et al. Veterinary Microbiology and Microbial Disease. Ed. Blackwel Science , Oxford, 2002. 3 4 Manual de Operaciones en la Lucha contra la Lengua Azul. http://rasve.mapya.es/Publica/ InformacionGeneral/Manuales/manuales.asp Urquhart GM. et al . Parasitología Veterinaria. Ed. Acribia, Zaragoza, 2001. 5 Barrat-Boyes, SM., MacLachlan, NJ. Pathogenesis of Bluetongue virus infection of cattle. JAVMA,1995; Vol 6 206, (9): 1322-1329. Blancou, J. History of the surveillance and control of transmissible animal disease. Ed. Office Internacional des 7 Épizooties,2003. Baylis M. The Re-emergence of Bluetongue. Vet.j. 2002; 164: 5-6 8 Baylis M., Mellor PS. Bluetongue around the Mediterranean in 2001. Vet. rec.2001; 24: 659 9 10 11 Canals i Rosell A. Lengua azul o Fiebre Catarral Ovina. http://www.exopol.com/general/circulares/260.html Orden APA/245/2005, de 9 de Febrero, por la que se establecen medidas específicas de protección en relación con la lengua azul. BOE no 37 de 12 de febrero de 2005. v