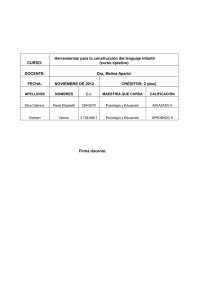

AUTORA: Dra. Sandra Paola Cabrera Faicán 1 Resumen Se

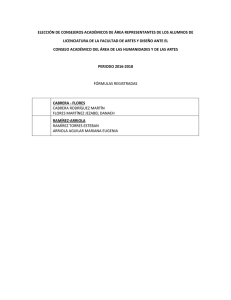

Anuncio