La campaña del Maestrazgo

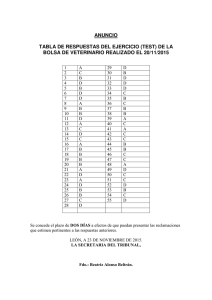

Anuncio