Alvarez_Sociología capitalismo y democracia(2)

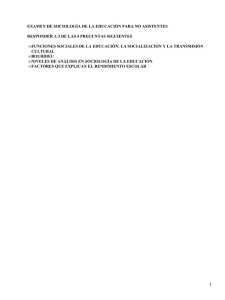

Anuncio