El umbral cósmico

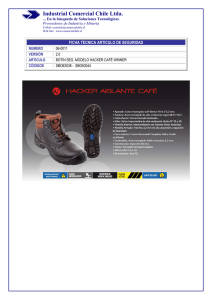

Anuncio