a Venezuela durante el siglo XX.

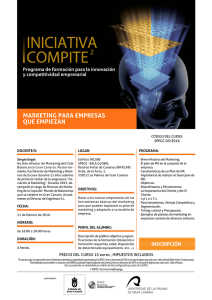

Anuncio

EL DÍA, domingo, 25 de mayo de 2014 p1 del domingo revista semanal de EL DÍA RECUERDO de Octavio Rodríguez Morales, uno de los últimos maestros de la música tradicional de Tenerife, fallecido recientemente en Los Realejos 7 La emigración canaria a Venezuela durante el siglo XX. DE LA DIÁSPORA AL RETORNO (y II) Texto: Javier Domingo Lima Estévez (graduado en Historia por la ULL) E n embarcaciones de malas condiciones se tuvieron que desplazar en muchas ocasiones los emigrantes, con buques que por lo general superaban los cincuenta años de edad. Muchos de ellos se habían destinado al traslado de hombres y mercancías a Cuba y Venezuela, además de haber servido también para la pesca en el banco sahariano así como para la emigración clandestina, su último fin, pues los barcos, tras llegar a costas venezolanos, eran hundidos por los propios emigrantes para no dejar rastro de lo que habían hecho. En torno a la organización de los viajes, antes de 1948 eran organizados por los propios emigrantes, quienes compraban el buque y los elementos que fueran a utilizar (por ejemplo, las provisiones, el combustible, etc.), mientras que desde 1948 a 1953 fueron los armadores quienes se encargaron de la organización y quienes establecían un determinado precio (entre 5.000 y 6.000 pesetas)(34). Con los medios existentes, y ante la salida de forma ilegal, se corría el riesgo de ser capturado en las propias Islas antes de salir para Venezuela (como le ocurrió al “Paulino”). Los clandestinos se enfrentaron además a la prisión tras su llegada al país bolivariano, donde muchas son las historias que se han contado por parte de los propios emigrantes sobre su estancia en establecimientos penitenciarios como Guasina o la Orchila, “que más que servir de cárcel les servían de adaptación al clima venezolano” (35). Orchila constituye una isla utilizada a modo de prisión para aquellos canarios que llegaban de forma clandestina, siendo un lugar que originariamente tuvo la función de servir para el establecimiento de aquel ganado que se encontraba en cuarentena o en periodo de adaptación antes de ser trasladado al continente, y por donde luego pasarían emigrantes del “Telémaco”, “Doramas”, “Anita”, “Maripepa”, “Antonio Carballo”, “Providencia” y tantos otros indocumentados llegados en diferentes veleros. Junto a la Orchila, también los canarios fueron confinados en Guasina, un lugar que se recuerda como la “puerta del infierno”, situada tal isla en el Delta del Orinoco, un paraje tan desolador que parece imposible que se pueda desarrollar la vida humana. Bajo el régimen del general López Contreras, la isla fue abierta como penitenciaría hasta 1943. En 1948, de nuevo es puesta en uso con el fin de albergar emigrantes indocumentados, siendo puestos en libertad en 1949, poco después de su llegada. El destino de los que allí se encontraban sería ir a trabajar a los distintos braceros a lo largo de las centrales azucareras del país(36). Nos encontramos también con canarios que no fueron enviados ni a la Orchila ni a Guasina, sino a El Dorado. Muestra de ello sería el caso del “Delfina Noya”, que zarpó de Puntallana, en La Palma, hacia Venezuela con 228 pasajeros a bordo. El barco sería interceptado por las autoridades venezolanas y su tripulación enviada a tal prisión. El Dorado se había construido el 21 de octubre de 1944 como “colonia agrícola correccional movible, de la Colonia de Régimen de Trabajo que existía en las islas de Guasina y Santa Elena en el Departamento Antonio Díaz, del Territorio Federal Delta Amacuro. El Dorado está situado a 80 kilómetros del pueblo de Tumeremo, y a la margen derecha del río Cuyaní” (37). En el año 1951 saldrían las últimas embarcaciones (“María Eugenia”, el “Pepito” y “Paco Bonmaty”). El “Pepito” salió desde Tenerife, mientras que el “Paco Bonmaty” zarpó desde la isla de La Palma, aunque esta última embarcación no podría cumplir los sueños y esperanzas de las 120 personas que viajaban a bordo, debido a que se efectuó una denuncia contra uno de sus organizadores, por lo que A bordo del velero “Nuevo Teide”, 285 canarios salieron hacia Venezuela en 1950. Fueron detenidos por las autoridades de allá y luego puestos en libertad. no pudieron salir hacia Venezuela(38). Como curiosidad en este tipo de viajes, nos encontramos que tras finalizar los mismos, en 1951, nueve años después se vendría a producir una nueva aventura que vendría a poner fin a la emigración clandestina entre Canarias y Venezuela, con un barco llamado “Los Yugoslavos”. En definitiva, la historia de la emigración canaria clandestina a Venezuela se generó porque varios factores coincidieron para que acaeciese tal proceso, debido a que las propias autoridades de ambas orillas terminaron por aceptar la situación. En Canarias los que emigraron, en su mayoría, eran personas que padecían una mala situación económica, a lo que se unían las restricciones que caracterizaban la política de migración española. Como ya hemos mencionado, las autoridades españolas, a pesar de tener conocimiento de lo que ocurría, no ac- tuaron, ante un panorama beneficioso para ambos lugares, tanto para un gobierno como el venezolano, que necesitaba inmigrantes para el desarrollo de una economía que iba en aumento, como para el español, que veía en esa migración un paliativo de las tensiones sociales(39). Los últimos viajes y el retorno El 13 de noviembre de 1950 marca la fecha del asesinato del que fuera presidente de Venezuela Carlos Delgado Chalbaud. Tras Chalbaud accederá a la presidencia Marcos Pérez Jiménez, quien desde el 2 de diciembre de 1952 hasta el 23 de enero de 1958 regirá los destinos del pueblo venezolano. Con Pérez Jiménez se dio inicio a un gobierno dictatorial en un momento favorable para la economía venezolana. Junto a la prosperidad económica de pasa a la pág. siguiente® p2 domingo, 25 de mayo de 2014, EL DÍA EN PORTADA la que se disfrutó en el país, hemos de unir la persecución de los enemigos políticos que caracterizó al régimen. En materia de inmigración, hemos de señalar que el régimen franquista estrechó las relaciones diplomáticas con el nuevo dictador, lo que se tradujo en una Venezuela en la que se desarrolló una política de puertas abiertas, aunque se seleccionaron los inmigrantes “en base a sus condiciones de trabajadores y de buenas costumbres”(40). Sus objetivos no eran solo “poblar el campo, sino también importar una enorme fuerza de trabajo para cumplir con los crecientes requerimientos de los nuevos sectores industriales y de servicios. El veloz crecimiento de la industria petrolera creaba urgentes necesidades laborales que sólo podían enfrentarse mediante la importación poblacional”(41). Hacia 1953, el costo de la vida bajó en Venezuela, a la par que se produjo un aumento en el poder adquisitivo del bolívar. Los contingentes migratorios aumentaron. Entre ellos, el de los canarios era uno de los grupos más numerosos. Todo ello se produjo en un contexto donde “hasta el 31 de diciembre de 1957 habían ingresado en el país más de 45.000 emigrantes”(42). La construcción sería otro de los reclamos para la llegada de emigrantes de diversas nacionalidades, ante el nuevo ideal que se generó de mejorar las condiciones para los ciudadanos, en el que la edificación de viviendas sería una de las prioridades, habiéndose caracterizado Pérez Jiménez por mantener una posición decimonónica por las obras monumentales, obteniendo el dinero para poner en marcha el plan masivo de construcción en Caracas a partir de los crecientes ingresos petroleros(43). Obras públicas como la autopista de Caracas-La Guaira, de 17 kilómetros de largo, la autopista del Este (“Francisco Fajardo”), la Ciudad Universitaria y el Centro Simón Bolívar, entre otras, que derivaron en trabajo y reducción en las tasas de desempleo, marcando nuevos atractivos para los emigrantes canarios, que seguían constituyendo uno de los grupos más numerosos(44). Tras la etapa de esplendor económico y de desarrollo en el país venezolano, se produjo finalmente, el 23 de enero de 1958, la caída del régimen del general Pérez Jiménez. En ello no influyó tanto la forma mediante la cual había tratado a los opositores políticos “sino su visión decimonónica del proceso político y la función del estado. Este sistema de valores y creencias representaba una sociedad pretecnócrata caracterizada por las relaciones personales, las alianzas extraoficiales y la restricción de oportunidades”(45). El final de Pérez marcará el inicio de varias décadas de gobiernos democráticos y una mejora de las condiciones económicas en Canarias que tendrán como resultado, a partir de los años 60, una reducción en cuanto a la llegada de canarios al país, debido a que estos se redujeron solamente “a aquellas personas que tuvieron familiares nacionalizados o empadronados en Venezuela, o fueron mano de obra cualificada”(46). La mejora de las condiciones económicas en Canarias coincidirá con la profunda recesión económica en Venezuela, que pondrá fin a la política de puertas abiertas que marcó Pérez Jiménez. Tras la caída de la dictadura y la posterior celebración de elecciones, saldría elegido presidente desde 1959 a 1964 Rómulo Betancourt, quien fuera hijo de Luis Betancourt, un inmigrante procedente de las Islas Canarias, iniciándose a partir de entonces una etapa de retorno de canarios establecidos en Venezuela, obedeciendo tal fenómeno a varios factores, entre ellos los problemas derivados de la economía ve- Una Venezuela en mala situación económica y con una tasa de desempleo que iba creciendo contrastaba con la notable mejora de la economía canaria, donde creció el producto interior bruto. El factor que incidirá en el proceso de cambio será “el desarrollo del sector turístico y, por tanto, de la actividad urbana y comercial, que incrementó la demanda de mano de obra”(49). A través del nuevo presidente venezolano se dará inicio a otra etapa en la inmigración a Venezuela, jalonada por las directrices establecidas desde julio de 1958, una fecha que marcará una política de reconstrucción familiar y es que “con ello se limita seriamente la de varones solos, sin familia en Venezuela”(50). La emigración por parte de España sería promovida mediante la creación Monumento al emigrante canario erigido en Garachico en 1990 gracias a los Chicharros Mensajeros. Es obra del escultor Fernando Garcíarramos. nezolana, con un desequilibrio intersectorial que llevó a una etapa de “fuerte depresión entre 1958 y 1961 y una acentuada desigualdad en el reparto de la renta nacional, con cuantiosas bolsas de miseria y pobreza en torno a los grandes centros urbanos”(47). Además, en ese marco se produjo una mejora en las Islas, con el comienzo del turismo de masas y la inversión privada, que canalizó una moneda sobrevalorada, como era el bolívar. A la situación existente, respondió el gobierno con limitaciones en cuanto a la llegada de inmigrantes, donde era evidente el descenso de los mismos a partir de 1959 en el país venezolano a través de las cifras que se ofrecen. Las mismas nos vienen a mostrar lo siguiente: 6.893 en 1958, 7.377 en 1959, 6.911 en 1960, 4.720 en 1961, 4.117 en 1962, 3.466 en 1963, y 1.162 en el primer semestre de 1964(48). de organismos como el Instituto Nacional de Emigración, que se encargó de facilitar información a aquellas personas que pretendían emigrar, ocupándose de realizar los trámites de documentos, orientando sobre los lugares de destino, etc(51). Se rompe, pues, con aquella política que había predominado bajo Pérez Jiménez de puertas abiertas, donde se continuará a partir de ahora con la llegada de inmigrantes canarios pero bajo el llamado agrupamiento familiar, que fomentó la salida de familiares en primer y segundo grado de consanguinidad para reunirse con los residentes en Venezuela. También se originó con esa medida un retorno a las Islas, coincidiendo, como ya se ha indicado, con el desarrollo turístico en Canarias, así como “un mayor dinamismo en el sector agrícola y comercial canario, factores que frenan las perspectivas migratorias de los canarios, y así en 1965 disminuye el flujo emigratorio y adquieren una creciente importancia los retornos, pero jamás llegan a superar la diáspora”(52). Aún durante el inicio de los años sesenta, Venezuela planteaba políticas discriminatorias en torno a la raza para definir quién podía ser o no aceptado como inmigrante. Entre esas políticas se establecía que no se aceptaría como emigrante quien no fuera de raza blanca, además de otras prohibiciones de entrada a aquellas personas mayores se sesenta años, con la excepción de aquellos que acudieran ante un familiar establecido en Venezuela. Se cuidaba también de que entraran en el país personas sin antecedentes, además de prohibirse la entrada a los lisiados, a menos que estos llegasen por reagrupamiento familiar. No se dejó entrar tampoco a aquellos que pudieran padecer enfermedades contagiosas, así como a todas aquellas personas que a través del examen médico se declarasen no aptas para el trabajo. Se negaba también la entrada a aquellos que fueran a establecer comercios al margen de la ley, así como, por supuesto, a todo aquel que tuviera ideas contrarias al gobierno existente y que intentase propagar sus ideas contrarias(53). Se fomentaba la llegada de la “raza europea” ante la consideración de que la misma había experimentado el mayor desarrollo cultural, donde dentro de la española se identificaba además una raza favorable para el trabajo como era la canaria, recomendándose su inmigración debido a la consideración de que “cuando hay una finca cultivada estuvo el pie del canario hollándola como pionero”(54), destacando la legislación la necesidad de fomentar el reagrupamiento familiar. La ley, que había sido promulgada en 1916, se modificó el 21 de junio de 1966(55), debido a que la misma era muy racista al prohibir la entrada al país a aquellas personas que no cumplieran las normas reseñadas. 1973 es el año de la crisis del petróleo. Canarias sufrirá los estragos de la misma como parte de su proceso histórico tradicional. Venezuela vuelve a aparecer en el horizonte como válvula de escape ante la situación crítica del Archipiélago y la contrapartida de un país del Orinoco próspero, donde se llevaría a cabo la nacionalización del petróleo por parte de Acción Democrática(56). Carlos Andrés Pérez gobernará el país desde diciembre de 1973, destacando que bajo su gobierno se realizaron grandes esfuerzos por nacionalizar el petróleo y un mayor control del mismo por parte del Estado, así como los esfuerzos en materia de política exterior manteniendo relaciones con países caribeños, así como apoyo a la guerrilla sandinista, contactos con la URSS, viajes por Oriente Medio, etc. Tras Carlos Andrés Pérez llegará al poder Luis Herrera Campins, reduciendo la intervención estatal que hasta entonces se había desarrollado. p3 EL DÍA, domingo, 25 de mayo de 2014 EN PORTADA Tras la crisis venezolana de 1983 y la expansión del sector turístico en Canarias se abre una nueva etapa con el retorno como denominador común. Poco se ha investigado aún sobre los efectos del retorno de los emigrantes. Hace algunos años, Gerardo Delgado Aguiar y Carmen Ascanio Sánchez realizaron un estudio sobre tal proceso, extrayendo como conclusión que son varios los motivos que pueden impulsar al retorno entre los años de 1986 y 1993. De ello observaron que serían principalmente los factores de conflicto social y motivos de tipo económico los que más influencia tuvieron para el regreso de muchos canarios, especialmente de sectores de la población jóvenes o muy adultos, destacando además el retorno de muchas personas con pocos estudios, ante las dificultades que estos encuentran para integrarse en la búsqueda de trabajo en el país, ante la realidad existente(57). El retorno de los canarios vendrá acompañado de remesas de capitales. En un análisis macroeconómico resulta evidente que estos tuvieron una incidencia favorable para la modernización de la economía canaria, un dinero que se invirtió principalmente en la compra de tierras. Según un estudio del catedrático José Luis Moreno Becerra, en torno al cálculo de las remesas entre los años 1960-1975, éste obtiene un total situado entre los dos mil y los dos mil quinientos millones de pesetas anuales(58). Desde 1983, la crisis económica marcará Venezuela, lo que se traducirá en un retorno de emigrantes, con un aumento en el número de parados, además de la pérdida de poder adquisitivo del bolívar, y con una mala situación económica que desgraciadamente se tradujo en un clima de inseguridad, estallando el llamado “caracazo” el 27 de febrero de 1989. Sin embargo, el emigrante canario establecido en aquel país, por lo general, no pudo abandonarlo debido a que “la venta de sus pequeñas propiedades, no le produciría unos recursos suficientes para el retorno a Canarias, como tampoco se lo permitiría el ahorro que pudiera haber realizado en los últimos años, por la fuerte depreciación de la moneda nacional”(59). Todo ello en un marco donde la política partidista estaría caracterizada por las disputas entre los bloques ortodoxos y renovadores. Un retorno que además se dificulta por toda una vida que en muchos casos se deja en Venezuela, donde los que llegan a las Islas son aquellos que un día emigraron siendo jóvenes y ante su regreso se encuentran con la necesidad de empezar prácticamente de cero, pues de nuevo se ha de buscar un hogar, empleo, etc. Para el retornado tras muchos años fuera de la Islas supone, además, un gran impacto recuperar sus relaciones personales, que en muchos casos pueden haberse perdido por causas como la muerte(60). Está claro que la sensación de aquellos isleños que tras muchos años fuera de su lugar de nacimiento regresan a su terruño es en muchos casos confusa, pues ya no se encuentran con aquella imagen que, NOTAS (34) MACÍAS HERNÁNDEZ, Antonio M. La migración canaria, 1500-1980, p. 183-184. (35) RODRÍGUEZ MARTÍN, Néstor. Op. Cit, p. 151152. (36) DÍAZ SICILIA, Javier. Al Suroeste, la libertad, p. 293-294. (37) DÍAZ SICILIA, Javier. Op. Cit, p. 555. (38) TROCONIS DE VERACOECHEA, Ermila. Caracas, p. 249. Imagen de “La Elvira”. Reflejo de una odisea en la que participaron miles de canarios (43) LOMBARDI, John V. “Venezuela. La bús- (52) PÉREZ RODRÍGUEZ, Manuel. El Derecho mos la oportunidad de que un emigrante cana- de Opción a la Nacionalidad Española y los “Cana- rio a Venezuela –don Juan Antonio Bello– nos con- rio-Venezolanos”, p. 77. tara en cierta ocasión las dificultades para adap- (44) TROCONIS DE VERACOECHEA, Ermila. “El (53) OSCAR TELLERÍA, Luis. La experiencia tarse tras pasar prácticamente medio siglo de su (45) LOMBARDI, John V. Op. Cit, p. 239-240. migratoria venezolana. Presente y porvenir de la vida en Venezuela, país en el que había forjado (46) Colectivo 78. Los efectos económicos de colonización, págs. 68-69. su círculo de amistades. Tras su regreso se encon- proceso de la inmigración…”, p. 273. un proceso migratorio a la emigración canaria a (54) OSCAR TELLERÍA, Luis. Op. Cit, p. 101. tró prácticamente solo –salvo la presencia de su Venezuela, p. 132. (55) ANTONIO AGUILERA, Jesús. La población hermano– pues sus amigos en Canarias habían (47) MACÍAS HERNÁNDEZ, Antonio M. Op. Cit, p. 202. (48) TROCONIS DE VERACOECHEA, Ermila. El rias y Venezuela: Tendencias actuales de migra- proceso de la inmigración en Venezuela, p. 290. (40) RODRÍGUEZ MARTÍN, Néstor. La emigración clandestina…, p. 137. (41) HERNÁNDEZ ARVELO, Miguel Ángel. “La inmigración canaria clandestina a Venezuela (1948-1952)”, p. 637-638. (42) TROCONIS DE VERACOECHEA, Ermila. Caracas, p. 250. como una fotografía, habían almacenado tras emprender su viaje. Múltiples son los cambios y transformaciones que se han experimentado en la tierra que los vio nacer. Cambios en los barrios, pueblos, amigos que están enfermos, en residencias de ancianos, otros se han desplazado a otros lugares, o incluso algunos han muerto. Ante esa situación, el emigrante puede en muchos casos caer en depresión, pues un gran dolor le envuelve al observar que es poco menos que un apátrida en sus Islas. Pese a ello, es preferible mantenerse en la tierra que los vió nacer y vivir durante sus primeros años. Son muchos, demasiados, aquellos que emigraron con una imagen romántica y retornaron con una visión alejada de aquello que esperaban. Al tratar del retorno de los emigrantes no podemos continuar estas páginas sin mencionar la figura de Roberto Torres del Castillo, presidentes de Los Chicharros Mensajeros. Él mismo queda del orden. El sueño del progreso”, p. 23. (39) MARGOLIES DE GASPARINI, Luise. “Canación trasatlántica y retorno”, p. 798-799. fue emigrante y conoció en primera persona las penalidades y dificultades con las que el canario se encontraba, por lo general, en tierras americanas, procediendo a crear hacia 1986 Los Chicharros Mensajeros, y marcándose como objetivo realizar viajes allá donde hubiera canarios, premiando la labor de aquellas personas que más hubieran destacado en la defensa de las Islas, así como ofreciendo su ayuda al emigrante. En torno a este último aspecto podemos citar la gran labor realizada al posibilitar el retorno de muchos isleños establecidos en lugares como Cuba, Venezuela, Uruguay o Argentina, gracias a la labor de tal asociación y a la generosidad y sensibilidad que sólo pueden entender emigrantes como Roberto Torres de Castillo(61), quien ha sido el responsable de toda una serie de viajes en los que se generaba “todo un inmenso panorama del drama de la emigración, que se empieza a desarrollar desde el momento en que se inician los contactos con los viejos familiares de los que regresan, muchos de los cuales llevan hasta cuarenta años, y más, sin tener noticias de ellos. La sorpresa hace que muchos no se crean esta realidad; otros la vean con recelo; que salgan múltiples problemas familiares a flote; que otros lloren…”(62). Los emigrantes que se vieron apoyados por Roberto Torres y sus Chicharros Mensajeros y que regresaron a Canarias no lo hicieron de forma permanente sino que, después de 15 días, y en algunos casos un mes, regresaron a su lugar de origen. También es importante señalar dos actividades relacionadas con este tema: la inauguración del monumento al Chicharro (junto a la plaza del Príncipe, en Santa Cruz de Tenerife) y el monumento al emigrante en la bahía de Garachico(63). Junto a estos aspectos señalamos, además, la existencia de asociaciones como U.E.R.C.A (Unión de Emigrantes Retornados Canarios), creada en el año 1992, realizando desde entonces toda una serie de acciones con la finalidad de facilitar la integración a los emigrantes que encuentran dificultades para reintegrarse en la sociedad canaria. (49) MACÍAS HERNÁNDEZ, Antonio M. Op. Cit, p. 204. (50) HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Manuel. Op. Cit (1995), p. 143. (51) MORENO BECERRA, José Luis, “Una interpretación económica de la emigración canaria a Venezuela”. En: VIII Jornadas de Estudios Canarias-América, p. 173. de Venezuela. Dinámica histórica socio-económica y geográfica, p. 65. (56) HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Manuel. Op. Cit (2007), p. 220. muerto o había perdido el contacto con ellos. (61) TEJERA-REYES, Antonio-Pedro. “Los Chicharros Mensajeros”. La Prensa. 25 de agosto de 1991. (57) DELGADO AGUIAR, Gerardo; ASCANIO SÁN- (62) TEJERA REYES, Antonio-Pedro. “La ‘otra CHEZ, Carmen. “El retorno de emigrantes cana- cara’ de la emigración canaria”. La Prensa, 4 de rios: 1986-1993”. julio de 1993, p. 59. (58) MORENO BECERRA, José Luis. Op. Cit, p. 179. (59) ÁLVAREZ PEDREIRA, Vicente. Canarios en Venezuela, p. 27. (60) En torno a la cuestión del retorno, tuvi- (63) Agradezco al profesor Manuel Fariña la ayuda facilitada en cuanto a la explicación del valor que Los Chicharros Mensajeros han tenido en la labor de posibilitar el retorno a muchos canarios establecidos en el continente americano. p4 domingo, 25 de mayo de 2014, EL DÍA EN PORTADA TURISMO Un joven alcalde para Buenavista del Norte Isaac Antonio José González Fortes nace en Buenavista del Norte en 1980. En 2007 encabezó la lista electoral de Alternativa Sí Se Puede por Tenerife (ASSPPT) al ayuntamiento de su pueblo, y salió elegido concejal junto con dos compañeros más. Durante este periodo terminó sus estudios de Pedagogía del Piano en el Conservatorio de Música de Canarias. En las elecciones locales de 2011, su partido político fue la formación más votada, obteniendo cinco concejales y desde el mes de junio de ese mismo año es el alcalde de Buenavista del Norte. Sus inicios como alcalde junto a su grupo municipal se han caracterizado por la recuperación económica del ayuntamiento, así como la transparencia en la gestión, siempre en continuo contacto con los vecinos y vecinas del pueblo. Antonio González Fortes recalca que sus primeros tres meses de gobierno fueron dedicados a racionalizar el gasto municipal, con ejemplos como bajar la factura de telefonía móvil o reducir el coste del equipo de gobierno; además de iniciar el contacto con colectivos y asociaciones para aplicar un modelo de gestión más productivo; atender la gestión diaria, y promover algunas contrataciones a través de concursos. Dentro de sus prioridades está trabajar en el funcionamiento de la residencia para discapacitados y poner en marcha la estructura que permitirá avanzar en la creación de un presupuesto participativo. El Ayuntamiento de Buenavista del Norte recibió en el año 2011 el Premio Reina Sofía de Accesibilidad Universal de Municipios, otorgado por el Real Patronato sobre Discapacidad del Ministerio de Sanidad. Buenavista es uno de los pocos municipios de su tamaño y población que cuenta con un documento de este tipo. El mandatario buenavistero señala que el ayuntamiento continúa con su campaña para relanzar la aprobación de la reserva marina, que, según sostiene, está en manos del Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno de España. González subraya que “desde el Ayuntamiento de Buenavista se han hecho grandes esfuerzos para garantizar la permanencia de fiestas y tradiciones, reduciendo costes e intentando que la calidad no se vea perjudicada”. Antonio González Fortes (óleo sobre lienzo de 80 cmx60 cm) p5 EL DÍA, domingo, 25 de mayo de 2014 BALCÓN DE VENEZUELA “Estamos ante un momento histórico, en el cual el cambio operado en los sistemas de comunicación favorecen a aquellos países cuya oferta esté en consonancia con lo que el moderno turista busca. El conocimiento y la profesionalidad se impondrán a las gestiones por impulsos”. (Maestría en Calidad Turística-Ambiental Sostenible y Promoción de la Paz. Villa de La Orotava. Tenerife. 1999-2012) VENEZUELA SIEMPRE (III) EL CONOCIMIENTO, LA PROFESIONALIDAD Y LOS RECURSOS Texto: Antonio Pedro Tejera Reyes L o decíamos en nuestros anteriores comentarios. Venezuela está sobrada de recursos para recibir al turis-mo tradicional y al de nuevo nacimiento. Esto es en lo que venimos insistiendo desde tiempo inmemorial en cuantas oportunidades se nos han ofrecido, las cuales podemos contar por centenares. Como hemos publicado, prensa, radio, televisión, foros, conferencias, congresos, etc. han sido testigos de nuestras intervenciones, llegando incluso a ofrecer una amplia visión panorámica de todo el país, en la Vitrina Turística que se celebró en San Cristóbal, Estado Táchira, allá por el año 2004, con un señalado éxito. Hoy la situación socio-económica del país no es la mejor para que pensemos en un turismo internacional de llegada inminente. Es más, esta situación limita a un turismo nacional que en este país tiene que tener una extraordinaria importancia dada su extensión y la variedad de su geografía, que va desde los altos de la cordillera de los Andes, hasta sus inmensas playas de todo el litoral venezolano, donde para hacerlo todavía mas hermoso y atractivo, las lagunas –Canaima, Sinamaica, Mucubaji, Unare, Píritu, Uchire, Tacarigua…– completan un paisaje que llega hasta sus pequeñas y grandes islas, sus parque nacionales, o esa espectacular Isla Margarita, la cual nunca debió perder su categoría de puerto franco, un valor añadido que daba intensa vida a una población humilde, generosa, de trato amable y arraigada a sus costumbres ancestrales, festejadas y reconocidas por quienes desde todos los puntos del país visitan la hermosa isla, todo un recurso turístico de la más alta calidad. Los paisajes esplendorosos de los llanos nos llevarán hasta la mística de la región de los Andes con esa teoría de pueblos agrícolas perdidos en las alturas, donde sobresalen unas costumbres tradicionales como son la artesanía, el cultivo de los más codiciados frutos de la tierra: granos, tubérculos, hortalizas… hasta su típica arquitectura en sus más recoletos rincones: Jají, Los Aleros, Santo Domingo… Corregir esta tendencia social que hace restrictivo el viaje dentro del país es una necesidad evidente que significa propiciar, al menos, el movimiento interno de una población que generará un desarrollo económico necesario para el desenvolvimiento y bienestar de aquellos lugares escogidos por el visitante que dejará su impronta económica en estos lugares. La venezuela que añoramos Quienes tenemos la suerte de haber conocido esta Venezuela del arpa de José Vicente Torrealba, las canciones llaneras de Simón Díaz o “la Caracas de tos techos rojos”, a la cual Billo Frómeta pedía que se portase bien, tenemos por fuerza que añorar esos tiempos pasados que, si bien son historia, pueden servir de base para propinar un desarrollo del turismo en todo el país, basándonos precisamente en esas señas de identidad diferenciales a las que tanto nos gusta recurrir cuando tratamos de introducir los valores que el turismo aporta (riqueza para la persona, la familia, la comunidad y el mundo entero, OMT) y sobre las que tuvimos el honor de exponer en cierta memorable ocasión todo un escenario en el Congreso de la República de Nicaragua, cuando un miembro de la Comisión de Turismo del citado organismo nos interrogó, pidiéndonos aclaraciones, pues tenía una hija que quería estudiar turismo, y él no sabía para qué le serviría esto. Un curioso ejemplo que podíamos relacionar con infinidad de anécdo- Preciosa imagen del poblado de Los Aleros, en el Estado Mérida, de los Andes venezolanos. tas vividas en tierras venezolanas, las cuales fueron motivo de serias reflexiones en un encuentro semiprivado que tuvimos hace ya algunos años en la isla canaria de Tenerife, con el ex presidente venezolano Luis Herrera Campins. Los beneficios del desarrollo turístico Venezuela, con casi un millón de kilómetros cuadrados de superficie, el doble que España, es un país donde sobran los recursos para desarrollar un turismo de la más alta categoría. Hubo un tiempo en el cual parecía que lo teníamos casi a nuestro alcance. Lo hemos comentado recientemente, y venimos tratando de ello desde hace muchos años. Sin lugar a dudas, los que conocemos cómo se han desarrollado países deprimidos del mundo gracias al movimiento del turismo tenemos que insistir en la necesidad de tratar por todos los medios posibles de que este movimiento se arraigue en Venezuela, pensando solamente –sin entrar en más detalles– en los beneficios económicos, sociales y culturales que llegarán a todos sus habitantes. Hay que crear el impulso y las condiciones socio-económicas necesarias para que el turismo se desarrolle en el país. No es de recibo que en Cuba –por ejemplo– existan más de veinte hoteles de gestionados por la empresa Meliá y en Venezuela haya desaparecido la misma, cuando existía el emblemático hotel Meliá Puerto la Cruz, todo un referente para el turismo internacional que visitaba Venezuela y para el turismo nacional; punto de encuentro de congresos, convenciones y eventos de la mayor trascendencia y calidad. Allí estuvimos más de un año ofreciendo nuestras experiencias y opiniones todas las mañanas del día domingo, en un programa de radio que se trasmitía desde los mismos bordes de su bien cuidada piscina, rodeados de inmensos cocoteros, un esplendoroso colorido y las más finas atenciones de un personal experimentado, procedente de aquella España de los años setenta del pasado siglo, donde imperaba el conocimiento y la profesionalidad que tanto conocieron mi amigo Lluis Mesalles, Alfonso Munk, Manolo Coronado y tantos otros que hoy se nos han ido quedando por el camino. Eso es lo que añoramos, esa paz y tranquilidad que se respiraba en aquel entonces en todo nuestro país, donde se podía jugar al dominó en plena calle, con el agua hasta las rodillas, cuyas muestras gráficas hemos publicado en más de una ocasión en este mismo periódico, EL DÍA, y otras publicaciones de carácter internacional. Venezuela siempre. Algo que no podemos olvidar. p6 domingo, 25 de mayo de 2014, EL DÍA Por el camino de los recuerdos con DON JOSÉ RODRÍGUEZ RAMÍREZ Texto: Esteban Domínguez S i la memoria no me falla, allá cuando se discutía sobre la posibilidad de que Las Palmas tuviera una Universidad plena, siendo presidente del Gobierno de Canarias Manuel Hermoso Rojas, y que se la regalaría después, como todos sabemos, hace más de 25 años, el trabajo que realizo tiene algo que ver, aunque no se trata, de ningún modo, de molestar, sino de hacer una breve alusión a lo sucedido y que he colocado en mi trabajo por el amor que todos los tinerfeños le teníamos a la Universidad de La Laguna. En diciembre del 89 o 90, la Dirección del periódico EL DÍA agasajó a todo su personal en el hotel Botánico del Puerto de la Cruz a un almuerzo coincidiendo con las fechas navideñas. El director de dicho hotel era don Isidro Dardiñas Vidal, quien nos llamó a su despacho al jefe de cocina y a este servidor. Se trabada de que pusiéramos nuestro máximo empeño en preparar dicho almuerzo. Me tocó confeccionar la tarta y me dio total libertad para realizarla. Después de darle mil vueltas a la cabeza, se me ocurrió llamar por teléfono a don Juan Antonio Padrón Arbornoz, quien amablemente me atendió. Mi petición era que me enviara una fotografía de la medalla concedida a don José Rodríguez, tanto la de Tenerife concedida por el Cabildo Insular, como la de Santa Cruz, y efectivamente me la envió. El trabajo en aquellos años era mucho, pero tomé la decisión de traer para mi casa dos planchas de pastillaje, y de esta manera comencé a preparar una pequeña sorpresa. Tarea muy difícil ya que se trataba de utilizar la clasilla real, utilizando colorantes autorizados por Sanidad. Y como en ese entonces hubo muchas disputas sobre la Universidad, pues se me ocurrió colocar en la portada de JORNADA lo que sigue: “El Teide será trasladado a la isla redonda y los perros de la plaza de Santa Ana de Las Palmas están en huelga de hambre porque no le dan la Universidad a Las Palmas”. En la otra portada de EL DÍA añadí la siguiente frase: “Almuerzo de confraternidad del personal de EL DÍA en el hotel Botánico”. Llamaron poderosamente la atención estas dos claras ocurrencias, ya que el llamado pleito insular Tenerife-Las Palmas está aún debatiéndose. Nadie esperaba la monumental tarta que al final fue sacada sobre un carro, dado su volumen, y fue entonces cuando don José Rodríguez y su esposa doña María de las Mercedes se acercan a contemplarla, como vemos en esta foto. Un comentario positivo lo recibí de don Juan Antonio Padrón, quien me dijo: “Las medallas las has bordado, te quedaron perfectas”. Y añadió: “Tengo azúcar y no debiera tomar nada dulce, pero esta vez he repetido”. También, y como prueba de nuestra amisdad, tanto don José Ramírez como su esposa no solo me saludaron, sino que además agradecieron lo acertado de las dedicatorias. El director del hotel, antes que la tarta saliera al comedor, la contempló y le agradó muchísimo el trabajo realizado, pero no así al jefe de cocina, que era canarión, y me dijo: “Debes cambiar las frases porque el periódico también se lee en Las Palmas y allí saben que yo soy el jefe de cocina”. Yo le contesté que al director del hotel le había parecido bien, y como él me había dado toda su confianza, pues entre mi equipo de ayudantes y este que suscribe realizamos aquel aplaudido trabajo que fue visto por todos los presentes. Un día después le comenté al jefe de cocina qué tal había salido el almuerzo y me contestó que para él no hubo alabanzas, que todas se las llevó la sección de Pastelería. En una carta que conservo de fecha del 15 de febrero de 1991 el director de EL DÍA me dice lo siguiente, entre otras cosas: “Mi más afectuosos saludos, y la seguridad de que tanto particularmente, como desde esta Casa de EL DÍA y de JORNADA, estoy a su entera disposición”. Firmado: José Rodríguez Ramírez, director de “EL DÍA” y de “JORNADA”. No obstante, ya desde tiempos anteriores le conocía, y fueron muchas las veces, como yo le comenté a su hija el pasado día 7 de mayo en Los Realejos, que conocía a su padre. Era un hombre correcto, cariñoso, ejemplar y muy querido por todas partes. Su muerte, como también la de Padrón Albornoz, no cabe duda de que ha dejado un gran vacío en esta Casa de EL DÍA, pero su estimada hija Mercedes, sin duda, sabrá llevar por buen puerto el barco que tan acertadamente, junto a un grupo de periodistas muy profesionales, le dan dado y seguirá las líneas marcadas por don José Rodríguez Ramírez. También quiero agradecerle el prólogo de mi primer libro, titulado “Apuntes realejeros”, que editaron íntegramente el Cabildo Insular y el Centro de la Cultura Popular Canaria. (CCPC). No cabe duda de que tanto el fundador de La Prensa, don Leoncio Rodríguez, como su sobrino y sucesor de este medio, don José Rodríguez Ramírez, siempre se han interesado por este municipio. Aquí tiene una calle que lleva su nombre muy merecidamente, porque, además, en muchísimas ocasiones ha visitado esta Villa. Tres pregones nos ha dejado como recuerdo, el primero, en las fiestas de Afligidos, el segundo en las del Carmen y el tercero en las de Mayo. Muchos colaboradores de Los Realejos fueron atendidos, y nunca las puertas de esta Casa se cerraron, al contrario, siempre han estado abiertas para recibir a todo aquel que allí acudía, y a pesar que se han dicho cosas por alguna emisora local sin fundamento, pienso que todo buen realejero debe estar muy agradecido por su ejemplar comportamiento con este municipio mientras vivió. La ultima vez que lo vimos en Los Realejos fue cuando asistió al descubrimiento de la placa que lleva su nombre en la zona de Los Barros, pero también estuvo cuando se presentó en el ayuntamiento el libro titulado “Los Realejos de ayer y de hoy”. Por todo lo mencionado, y porque fueron muchas las veces que hablamos en su despacho, reitero mi personal agradecimiento, porque para mí fue una persona a la que nunca olvidaré. Sin nacer en Los Realejos, también amó a esta tierra. Siempre tenía palabras y frases importantes sobre Viera y Clavijo, como también del mismo modo con don Antonio González o el padre Siverio. Es de buen nacido ser agradecido. Nunca olvidaré su abierto diálogo y su entrega por Santa Cruz, su barrio del Toscal, por Tenerife y por Canarias. Su trayectoria fue brillante. Por eso animo a su sucesora e hija Mercedes, a la que conozco muy bien, a seguir la trayectoria de su querido padre, porque EL DÍA no debe perder sus raíces y ahora mismo es el periódico más leído de Canarias. Que sirva esta foto para recordar a un señor, a un caballero, a una persona que hasta el último minuto de su vida nunca olvidó estas siete estrellas que flotan sobre el Atlántico, con el Teide por bandera. Hay quien se atrevió a decir que este simple servidor era la mano derecha de don José Rodríguez, y yo sin saberlo. Pero que no quepa la menor duda de que nos unía una gran amistad y afecto. Y esto no lo puedo negar, y nunca lo olvidaré, porque Tenerife necesita hombres valientes como don José Rodríguez Ramírez, sin ninguna duda. Y por muchos pueblos de Canarias y otros lugares le fue reconocido su desinteresado trabajo. No de todos se puede hablar tan claro ni alto. Y finalmente quiero mencionar que el periódico EL DÍA ha colaborado de forma ejemplar siendo editor del mismo don José Rodríguez Ramírez en las famosas “Cenas Culturales” de dicho hotel, en el cual pasaron, entre otras personalidades de gran prestigio, Mary Carrillo, la Peña Ignacio Agustí de Barcelona, la periodista Vallejo Nájera, Pedro J. Ramírez, José Oneto, cuando era director de Cambio 16, el profesor Jean Dausset, premio Nobel de Medicina 1980, el doctor Puigvert, como asimismo al humorista Gila, Mingote, la Faraona, como también a la radio, a la que asistió Eduardo Sotillos, portavoz del Gobierno de España en aquel momento, o el padre Siverio cuando era director de Radio Popular, así como altos cargos, presidentes, monarcas como los Reyes de España y un sin fín de actos, que muy bien difundió EL DÍA y que colaboró muy estrechamente con la Dirección del establecimiento hotelero, llevando a muchos lugares el nombre de Tenerife, por todos los rincones dentro de Canarias, de España y de otros del mundo. También, en las galas del Carnaval que allí se realizaron estuvieron siempre presentes José Tamayo y sus “payasos”. Tiempos que no volverán. Por consiguiente, magnífica la labor de EL DÍA y de su siempre recordado director, don José Rodríguez Ramírez, al que nunca olvidaremos, como persona íntegra que muy bien alzó la bandera de Canarias con honra y gallardía. p7 EL DÍA, domingo, 25 de mayo de 2014 FOLCLORE Texto:Carmen Nieves Luis García Maestro entre los maestros de fama reconocida. ¡Oh qué cruel es la vida! ¡Qué destino tan siniestro, que te llevastes tan presto a nuestro querido Octavio, que es tocador honorario de la música canaria! A él dedico esta plegaria como sentido epitafio. Juan Francisco Rodríguez López E l pasado 2 de abril falleció en su domicilio Octavio Rodríguez Morales, uno de los últimos grandes maestros de nuestra música tradicional. Mientras dormía plácidamente junto a su esposa, su corazón, que siempre había cuidado con esmero, dejó de latir, inesperadamente, y truncó su vida con 73 años aún llenos de ilusiones y de muchas ganas de vivir. Se fue en el silencio de la noche sin decirnos adiós, pero como él siempre había deseado: en un instante, sin sufrimientos y, sobre todo, sin hacer sufrir a sus seres más queridos, su esposa y sus dos hijos. Octavio había nacido el día de San Juan de 1940 en La Zamora, un pago del municipio de Los Realejos, y era el más pequeño de los trece hijos de doña Isabel Morales Guanche y don Julián Rodríguez Luis. Desde muy niño manifestó un especial interés y excelentes aptitudes para la música. Muchos atardeceres pasó ante la casa de don Pablo Mesa Ávila, conocido como “Pablo el Herrero”, que vivía muy cerquita de la suya, para oír cómo tocaba la guitarra e intentar luego hacer lo mismo con la que sus hermanos mayores, sin éxito, escondían sobre un armario para que no la pudiera alcanzar y estropearla. Pero, al comprobar que no le sonaba como la de don Pablo, un día se atrevió a preguntarle qué era lo que tenía qué hacer para afinarla y que sonara como la suya, y con sus explicaciones empezó a tocar la guitarra. Más tarde aprendió también a tocar la contra, nombre que recibía en todo el Valle de La Orotava el hoy llamado timple, que se tocaba, y aún se sigue tocando, con cuatro cuerdas, como en el resto de Tenerife. Como no era el único tocador y cantador de su familia, pues sus hermanos José y Domingo también sabían tocar la guitarra y la contra e, incluso, cantar, aunque todos reconocían que el mejor cantador era su hermano Jorge, muy pronto formaron una parranda familiar, con la cual pasaban muchos ratos al anochecer, sentados en el viejo canapé situado en el patio de su casa que daba a la carretera. Esta primera parranda, poco a poco, se fue dando a conocer como Los Hijos de Julián Castro o, simplemente, Los Castros, que llegaron a ser muy valorados por lo bien que sonaban y, como decía doña Antonia “la Cestera”, porque “aunque se quedaron sin padre muy pronto, siempre estaban tranquilos, no eran amigos de armar jaleos, sino de tocar y cantar; eso era lo de ellos”. Esto explica EN MEMORIA DE OCTAVIO RODRÍGUEZ MORALES, un maestro entre maestros que muchos otros tocadores de su entorno se sumaran encantados a su parranda, como don Servando Llanos García, un gran tocador de guitarra, contra, laúd y, sobre todo, violín de la Cruz Santa, con el cual amenizaron muchos bailes de aquellos que se terminaban al aclarar el día. Aparte de la guitarra y la contra, Octavio aprendió a tocar también el laúd y el acordeón. La oportunidad se la brindó don Genaro Hernández González, llamado Genaro “el Zapatero”, al instalar su taller y su residencia, precisamente, en su misma casa. De él aprendió a tocar el acordeón y muchas de las canciones de su repertorio, pues el trabajo de zapatero le permitía cantar a todas horas del día. El aprendizaje de estas canciones y del toque de los instrumentos de canto convirtió a Octavio en un tocador capaz de incorporar partes de las melodías al acompañamiento de la guitarra y al rasgueo de la contra e, incluso, sustituir con ellos los instrumentos de canto, bien cuando faltaban en alguna parranda, o bien cuando no tenía quien lo acompañara y tocaba él solo con su guitarra. Octavio, por tanto, era algo así como el “tocador-comodín” de las parrandas, de ahí que fuera siempre muy solicitado y querido por todos los tocadores que lo conocían y admiraban. Esa maestría de Octavio se consolidó a partir de 1971, al casarse con Rosa Aurora Borges Yanes, que también era una gran amante de la música tradicional y, por eso, muy pronto se destacó como una excelente cantadora con un estilo muy particular. Desde entonces, compartió con ella todas las parrandas, ya fueran las que, espontáneamente, surgían para pasar un buen rato, o las que solicitaban su colaboración. Es el caso, por ejemplo, de Los Alzados, con los que compartieron dos de las etapas más importantes de su larga trayectoria: el viaje a Cuba y Venezuela en el verano de 1987, y las diversas presentaciones realizadas en Tenerife, Gran Canaria y Madrid, del segundo libro publicado en 2011. Aparte de estas parrandas y colaboraciones eventuales, Octavio y Rosa mantenían otra estable, que consideraban su propia parranda. Tuvo su sede en el salón de su casa, que, muy pronto, se convirtió en una auténtica escuela de música tradicional. Estaba formada por tocadores y cantadores excepcionales, auténticos maestros como Octavio, procedentes de diversos lugares del municipio. La constituían dos cantadores: Rosa, su esposa, y don Isidro Hernández Hernández; don Manuel López González, tocador de bandurria y violín; don Honorio Hernández Díaz, tocador de laúd; y cuatro tocadores de guitarra: don Domingo Pérez Machado, don Pedro González Méndez, don Juan Ruiz Francisco y don Terio López Suárez. Para completarla solo faltaba la contra, que, naturalmente, tocaba Octavio, en lugar de la guitarra o el laúd. Aunque se citan solamente dos cantadores, cuando el ambiente de la parranda se animaba, la mayoría de los tocadores, además de los estribillos y canciones, solían brera Higuera y Antonio Ruiz Martín, miembros del Grupo de Investigación de la Música Tradicional de Tenerife, se encargaron de darle el último adiós entonando las siguientes folías a la salida de la iglesia, tal como él había hecho con otras compañeras y compañeros suyos: Allá, en el cielo, un timplillo, una guitarra y laúd, cantamos todos folías a la Virgen y a la Cruz. Javier Acevedo Reyes El día en que a mí me falte la luz que me da la vida, tan solo quisiera oír un timple en la lejanía. Mercedes Padrón Bencomo Una guitarra y un timple se me murieron ayer; el corazón de un amigo yo no lo puedo perder. Antonio Ruiz Martín Octavio, hombre parrandero, aunque ahora estés en el cielo, siempre estarás parrandeando con todos tus compañeros. Pedro Padilla Hernández entonar también algunos de sus cantares. Por esta parranda pasaron, de manera ocasional, muchos otros cantadores y tocadores de la zona, que no me atrevo a mencionar por temor a olvidarme, involuntariamente, de alguno de ellos. Por esta misma razón, no me atrevo tampoco a citar los jóvenes discípulos de Octavio, a excepción de José Antonio Hernández Barroso, porque fue un gran bailador que colaboró también, desde el principio, en el trabajo de Los Alzados; y porque, cuando Octavio había logrado convertirlo en un buen tocador de contra, nos dejó para siempre a sus 50 años, víctima de una cruel enfermedad. Al igual que José Antonio, poco a poco, fueron desapareciendo también los demás miembros de la antigua parranda, de tal manera que, hasta abril de este año, solo quedaba en activo Octavio, que era el más joven, pues don Honorio, aunque aún vive, debido a su avanzada edad, ya hace tiempo que dejó de tocar. A pesar de ello, su legado no desapareció. En ese emblemático salón de su casa entró muy pronto una nueva parranda, la tercera y última en la vida de Octavio, formada por tocadores de la talla de Mario García García, Cándido González García, Goyo García Pérez o Ángel Luis Pérez Trujillo. Estos excelentes músicos y algunos otros que se sumaban ocasionalmente, compartieron sus últimas parrandas. Todos ellos, unidos a María Candelaria López Felipe, en representación de Los Alzados, y otros grandes amigos de Octavio como Víctor Ca- Parranda en la “entrega de la bandera” de la fiesta de San Benito, en los años 50. La forman las dos guitarras de Octavio y su hermano José, acompañados de Manolo Mesa, en el centro de la fotografía, la contra de José el de Juan “el barbero” y la guitarra de Manuel García Fuentes. Archivo municipal de Los Realejos. Por ese “salón-escuela” de nuestra música tradicional, asimismo, continuaron pasando otras personas dispuestas a aprender lo mucho que les podía enseñar Octavio. Pero los dos alumnos más sobresalientes, sin duda alguna, fueron sus propios hijos: Rosi, que, además de cantar desde que apenas tenía cuatro años, aprendió a tocar con él la guitarra y, sobre todo, la contra, y Octavio, en el que ha perdurado el estilo singular de tocar la guitarra de su padre. Cuando haya pasado el profundo dolor que hoy sienten por su lamentable e inesperada pérdida, seguro que seguirán tocando y cantando, lo mismo que su madre, porque tocar y cantar como les enseñó su padre es el más bello homenaje que le pueden hacer a un maestro entre maestros como Octavio; y es, además, la mejor forma de perpetuar el profundo amor y el respeto que manifestó, hasta la misma noche en que fue sorprendido por la muerte, hacia nuestra música tradicional, a la que despidió con las notas y acordes de su viejo acordeón y esas vetustas melodías con las que aprendió a afinar, desde muy niño, todos sus instrumentos, en especial, su contra y su guitarra. Dejarlos perfectamente afinados y preparados para tocar solo parece indicar su deseo de que siguieran sonando tan bien como habían sonado siempre e, incluso, mejor que nunca, para que sus ecos pudieran llegar hasta ese Más Allá donde nos esperará eternamente. La muerte es tan prepotente que el amor cree acabar, sin darse cuenta de que amar traspasa la misma muerte. Con la música, aunque quiere, tampoco puede acabar, mientras que puedan tocar sus instrumentos queridos las manos de sus dos hijos que jamás lo olvidarán. Carmen Nieves Luis García p8 domingo, 25 de mayo de 2014, EL DÍA www.eldia.es/laprensa Revista semanal de EL DÍA. Segunda época, número 929 CONMEMORACIÓN LUIS DE LA CUEVA BENAVIDES, PRIMER CAPITÁN GENERAL DE CANARIAS C ulminada totalmente la conquista de Canarias, las islas de realengo pasaron a ser gobernadas por sus respectivos gobernadores, y las de señorío, por los señores jurisdiccionales. Cada uno de ellos contaba con sus propias milicias locales para defenderse de piratas ingleses, berberiscos, corsarios y otros forajidos de la mar, que rondaban las islas al acecho de los navíos que traficaban con las Indias de su Majestad y el extranjero cargados de vinos, azúcares y productos indianos; al tiempo que atacaban y saqueaban, también, nuestros poblados costeros en busca de vituallas, vino y agua, principalmente. Consciente el rey Felipe II de estos problemas, abrigó la idea de reformar la organización político-militar que regía en el archipiélago, decidiendo introducir un cambio radical en la misma a base de centralizar el mando político, militar y judicial en la persona de un capitán general, con atribuciones de virrey, como ocurría en algunas partes de la América hispana. La persona elegida para tal cometido fue el jienense Luis de la Cueva Benavides, segundo señor de Bedmar y caballero de la Orden de Santiago. Hijo del comendador Alonso de la Cueva Benavides, primer señor de Bedmar, capitán general de Orán y La Goleta, y de Juana Manrique de Mendoza, de la casa de los duques de Nájera, conde de Treviño, se ignora el lugar exacto del nacimiento del futuro capitán general de Canarias, pudiendo haber sido Úbeda o Bedmar, según reza en los expedientes de ingreso en las órdenes militares de sus descendientes. El soberano español le expidió el título correspondiente de Gobernador y Capitán General de las islas de Canaria y Presidente de la Real Audiencia que en ellas reside, el 11 de enero de 1589. Además, el 10 de marzo le entregaba el monarca, de su propia mano, las instrucciones que habían de servirle de norma para el desempaño de su cargo en Canarias. En las instrucciones le decía que la principal causa que le había movido a instituir y establecer el cargo que llevaba había sido la defensa y seguridad de las islas por ser de la importancia que son. Y continuaba el rey Felipe: “Llegado que seáis a las islas Este año se cumple el 425 aniversario de la fundación de la Capitanía General de Canarias, denominada en algunas ocasiones Comandancia General de Canarias. Texto y foto: José Velázquez Méndez (cronista) nición, al que se le unía una batería baja con media docena de cañones de hierro. Esta fortaleza fue mandada construir por Juan Álvarez de Fonseca, siendo este capitán gobernador de la isla en el año de 1573, siendo el segundo bastión de Tenerife, mediato al primero, que lo era el castillo de San Cristóbal, principal de Santa Cruz. En 1723 llegó un nuevo capitán general, Lorenzo de Villavicencio, que tras ser recibido por las autoridades locales en el castillo de San Cristóbal, como era costumbre con todos los generales recién llegados, decidió quedarse en él, a pesar de las quejas del castellano, que no consiguió echarle hasta el 1734. A partir de entonces la Capitanía permanecería en Santa Cruz y, en consecuencia, la localidad, que por aquel entonces era sólo un pequeño núcleo cercano al puerto y perteneciente al Ayuntamiento de La Laguna, comenzó su desarrollo económico y urbanístico. de Canaria, avisareis del número que hay de artilleros y los que faltaren, para que mande yo lo que conviniere”. Antes de llegar al Archipiélago, Luis de la Cueva había casado con la joven viuda Elvira de Mendoza y Cárdenas, de la casa condal de Tendilla (Guadalajara), con quien procreó diecinueve hijos. Desembarcó el flamante capitán general por el puerto de La Luz de Gran Canaria el 19 de julio de 1589, haciendo aquel mismo día su entrada solemne en Las Palmas, acompañado de 600 soldados que traía consigo; fijando en este lugar la sede de la capitanía y su residencia privada, donde permaneció la Capitanía General hasta el año de 1656. Don Luis efectuó su primera visita a Tenerife el 4 de marzo del año siguiente, desembarcando por la playa de Candelaria, donde le esperaban los corregidores Tomás de Cangas, Luis de San Martín y Gaspar de Soria, con quienes visitó el venerable santuario de la Virgen de Candelaria y de quienes recibió los primeros homenajes del Cabildo tinerfeño. De allí marchó a La Laguna, donde revisó las milicias de esta ciudad, marchando seguidamente a visitar las for- Castillo fortaleza de Garachico, 1573 tificaciones de la isla, donde recorrió sus caletas y desembarcaderos, deteniéndose particularmente en la playa de San Marcos, de Icod, donde se construían seis fragatas destinadas a la defensa del archipiélago. Hasta el año de 1656, como hemos dicho, permaneció la Capitanía General en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, hasta que el general Alonso Dávila y Guzmán se trasladó a Tenerife; aunque el primero en recibir autorización para elegir su residencia donde considerase más conveniente fue Jerónimo de Benavente en 1661, que se estableció en la que después sería conocida como la Casa de los Capitanes, de San Cristóbal de La Laguna. El viaje a Tenerife lo debió repetir meses más tarde, pues consta que el 26 de junio de 1590 moraba en Garachico, a donde acudió a recibir a las monjas franciscanas del convento de Santa Clara de La Laguna, que venían a fundar el de San Diego en la hoy Villa y Puerto de Garachico. Asimismo, inspeccionó las milicias locales, el tercio de Daute, con capitalidad en esta villa, y el recién construido castillo de San Miguel, artillado con sus piezas montadas y provistas de suficiente mu- Pocos años después, en 1740, el recién llegado José Emparán fijó su residencia en el número 13 de la calle de La Marina; en 1791, el burgalés Antonio Gutiérrez se instaló en la calle de San José, esquina a San Francisco; en 1808, el tinerfeño Carlos O’Donnell lo hizo en la Casa Foronda, actual plaza de la Pila; los siguientes volvieron a la calle de La Marina. En 1852 se autorizó la construcción de un nuevo edificio que sirviera como sede de la Capitanía en la plaza del Príncipe, en Santa Cruz de Tenerife, pero tras la realización del proyecto éste recibió la negativa de la superioridad militar, por lo que al año siguiente se trasladó al Palacio de Carta, en la plaza de la Candelaria. La ubicación definitiva de la sede se fijó en 1881, cuando Valeriano Weyler y Nicolau se estableció en el Palacio de Capitanía de la plaza que luego llevaría su nombre, y cuyas obras había ordenado iniciar él mismo dos años antes, sobre un proyecto del ingeniero militar Tomás Clavijo y Castillo-Olivares. Bibliografía Archivo General de Simancas, Guerra Moderna, Leg. 1.289 Antonio Rumeu de Armas, Piraterías y Ataques Navales a las islas Canarias José de Viera y Clavijo. Historia General de las islas Canarias.