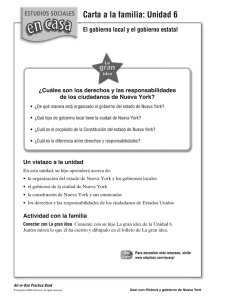

En los Estados Unidos. Escenas norteamericanas

Anuncio