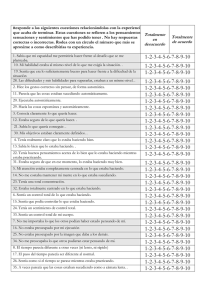

Epitafio - Universidad Pública de Navarra

Anuncio

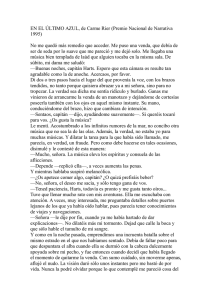

Le gustaba despertarse temprano, y aún de rodillas sobre la cama, abrir de par en par la ventana de la habitación y contemplar las dos jardineras de barro rebosantes de tulipanes y jacintos que la señora Van der Rohe había atornillado con unos alambres en el alféizar de madera apolillada. Le parecía un milagro que a finales de septiembre no hubiesen perdido ya parte de su plumaje multicolor. Cerraba sus ojos saltones y profundos y aspiraba con deleite la primera bocanada del aire fresco y a la vez enrarecido del extrarradio turbio de la ciudad. Aquello le hacía sentirse extrañamente vivo. Era como un tónico milagroso que le daba fuerzas para empezar una nueva jornada. Contempló la calle en su perspectiva panorámica. Una furgoneta de reparto traqueteaba detenida ante el semáforo de la esquina. La portera de la casa de enfrente fregaba los dos escalones del portal con delicado esmero. No había más signos de vida reconocibles. Miró de reojo el reloj despertador que dormitaba aún sobre su mesilla de noche. Las siete menos cuarto. Demasiado pronto. Sabía que algo no iba bien. Cada vez dormía menos horas. Y sabía que eso no era bueno. Y eso que era rara la noche en que se acostaba antes de las dos de la madrugada. Y era rara la noche en que conseguía dormirse antes de las cinco. Su subconsciente se afanaba por encontrar excusas sencillas ante aquella preocupante epidemia de insomnio. Los muelles del colchón que se le clavaban en los intrincados pliegues de su generosa anatomía y no le dejaban 1 revolverse con comodidad o el primer rayo de luz que se filtraba a través de los resquicios de las contraventanas y que parecía agredir directamente el epicentro de sus retinas al amanecer. Se incorporó despacio de la cama, acostumbrándose poco a poco al peso de la gravedad sobre sus pies embutidos ahora en unas zapatillas de cuadros deshilachadas que dejaban entrever en uno de sus bordes un rastro de calcetín negro. Se puso un viejo chaquetón sobre el pijama de rayas azules e instintivamente se caló hasta las orejas el sombrero de ala ancha que dormitaba cada noche en la manilla del armario ropero. Era el segundo gesto instintivo que realizaba cada mañana al despertarse. Al sentir sus pasos sobre el piso de tarima de madera, la señora Van der Rohe golpeó despacio con los nudillos en la puerta de su habitación. Señor Wensley, el desayuno está preparado en la mesa de la cocina. Tengo que salir a hacer unas compras a Albert Cuyp y quiero aprovechar antes de que se llenen los puestos de gente. No tardaré en volver. El señor Wensley le contestó con un lacónico ok después de exhalar dos toses profundas y cavernosas, como de otro mundo. Era la única palabra que era capaz de pronunciar antes de hacer sus abluciones cotidianas. Cinco gárgaras con agua y una pizca de sal antes de lavarse los dientes con esmero. No era un problema de comunicación. La señora Van de Rohe hablaba un perfecto inglés. Lo había aprendido en Londres donde había vivido quince años con su marido, un gris funcionario de la embajada holandesa, hasta que se 2 quedó viuda a finales de los sesenta y decidió volver a Amsterdam y habitar aquel caserón que había permanecido semiabandonado y cubierto de sábanas por todos los rincones durante casi una década. Se gastó prácticamente todos sus ahorros en volver a acondicionar aquella casa húmeda y solitaria para readaptarla a una vida sencilla y sin lujos. Pero enseguida comprendió dos cosas: una, que era demasiado mayor para volver a casarse; y dos, que no soportaba la soledad. Una tarde ojeando las páginas de anuncios del Volkskrant, encontró la solución. Decidió transformar su hogar de cinco habitaciones vacías en un proyecto de casa de huéspedes. Pero desde hacía tres años, Ben Wensley era, de momento, su único inquilino. Esperó a escuchar unos pies que descendían por la escalera enmoquetada y se dirigían hacia la puerta de la calle para recorrer el largo pasillo que conducía al baño del piso superior. No era por pudor. Se sentía a gusto en su compañía. De hecho la señora Van del Rohe le había visto en ropa interior mil y una veces, a pesar de que aquella no debía de ser una visión muy agradable, pensaba él. Pero agradecía aquellos momentos de intimidad en que sabía que aquel caserón le pertenecía por completo. Era como estar en su propia casa. Contempló con parsimonia el reflejo de su rostro ante el espejo del cuarto de baño. Un rostro agrietado, curtido por la edad, como un campo de labranza recién sembrado. Una calvicie cada vez más pronunciada que ni siquiera su inseparable sombrero era capaz de disimular. Se palmeó las mejillas sonrosadas a las que hacía falta un rasurado en firme con la maquinilla eléctrica. Hacía dos días que no se afeitaba. Aquella desagradable punzada en el hombro izquierdo le impedía mover el brazo con comodidad. 3 Sabía que algo no iba bien. Llevaba varios días con la misma molestia. Eso y una cierta dificultad al respirar. Y algún mareo pasajero. A veces tenía la visión borrosa en el ojo izquierdo. Y del insomnio, para qué hablar. De hecho hacía dos noches no había podido actuar en el club y había tenido que decirles a los chicos que tocaran en trío sin él. Al dueño del Bimhuis no le había hecho mucha gracia. Era la semana final que cerraba el ciclo de actuaciones de verano. Tenía el aforo completo asegurado durante todos los días, y sin él la asistencia y la recaudación descendían notablemente. Pero estaba tranquilo. Teo Moll era un auténtico cascarrabias -se conocían hacía ya bastante tiempo, desde sus años de estancia en Londres-, y siempre se estaba quejando de todo: de lo mal que iba el negocio, de la crisis del petróleo y hasta de la guerra de Vietnam, pero sabía que volvería a contratarlo en cuanto se lo propusiese. Le profesaba una absoluta admiración, inmerecida según pensaba el propio Ben. Y es que últimamente, su imagen de santón venerable le aburría hasta el hartazgo. Ese debía ser otro signo de vejez. Siempre era la misma historia. Cuando le llamaban para alguna entrevista en la radio o en la televisión o se le acercaba algún admirador para que le firmase un autógrafo mientras se tomaba, aún sudoroso, una copa sentado en su habitual taburete al final de la barra del club, le abordaba la misma sensación de encontrarse fuera del tiempo. De ser una especie de reliquia a la que poder colocar con mimo en un altar y llenar de flores y velas de colores. Siempre le preguntaban por las mismas cosas. Nunca 4 cómo se encontraba o si era feliz o si había dormido bien la noche anterior. No. Las preguntas siempre se referían a lo que él consideraba la prehistoria de su historia, de la que inevitablemente había sido juez y parte. Los años de las grandes bandas anteriores a la segunda guerra mundial en que se pasaba el día metido en un autobús recorriendo el país de punta a punta. Horas interminables jugando a las cartas, a los dados y bebiendo hasta la extenuación. Las orquestas de Fletcher Henderson, de Count Basie o de Duke Ellington. La excitación del mundo del jazz de finales de los cuarenta y principios de los cincuenta, hasta que el macartismo envolvió de una era de oscuridad y podredumbre la cultura americana. Para él todo aquello quedaba casi fuera del tiempo. Demasiado lejano. Era verdad aquella enrevesada teoría de que el tiempo es un concepto relativo y no absoluto. El propio Einstein se la había intentado explicar una noche en el Five Spot Cafe después de una actuación. Debía ser el año cincuenta y tres, no recordaba exactamente la fecha. Allí estaba él junto con otros cuatro sabios atómicos encorbatados, recién salidos todos ellos de un congreso de mecánica cuántica. Apretujados en torno a una pequeña mesa próxima al entarimado de madera del escenario. Pero aquel día no tenía el cuerpo para asimilar el lenguaje incomprensible que se escondía detrás de las gafas de pasta negra de todos aquellos extraños personajes. Tampoco entendía aquel principio de que un fenómeno puede llegar a tener dos percepciones distintas. No obstante, con el paso de los años asumió la verdad vital que se escondía detrás de ambas ideas. Créanme, solía repetir a quien quería escucharle, veinte años para un músico de jazz son casi cincuenta para cualquier otro ser humano. Se envejece mucho más deprisa soplando un 5 saxo tenor sobre un escenario que aporreando una máquina de escribir en una oficina de seguros. Todo el mundo le reía la gracia, pero en realidad nadie entendía su auténtico significado existencial. Estás viejo Ben. Viejo y achacoso, pero aquí sigues, tuerto de un brazo y manco de un ojo... y sonreía en silencio mientras tiraba de la cadena del inodoro después de expulsar lo poco que sus artrósicos riñones eran capaces de destilar. El médico del centro de salud no le había dado demasiada importancia a su dolencia. Después de realizarle un concienzudo reconocimiento, le había recetado un relajante muscular y mucho reposo. Debía intentar no mover el brazo más de lo necesario durante unos días. Milagrosamente recordó que a primera hora tenía que volver a pasarse por la consulta para una nueva exploración. Consiguió meterse en la bañera, no sin ciertas dificultades. Y consiguió salir de ella, lo cual le resultó sorprendente. Consiguió igualmente afeitarse, aunque siendo zurdo aquella actividad le parecía un auténtico suplicio. Pero debía estar presentable. Al fin y al cabo se debía a su público, y el público había cambiado mucho desde que había empezado a tocar en inmundos tugurios de Kansas City. Se había refinado. Ahora, según se sentaba en su silla en el escenario, y antes de empezar a tocar, mientras marcaba el compás chasqueando los dedos y la sección rítmica introducía invariablemente los primeros compases de In a mellow tone, solía observar al público que a su vez le miraba fijamente, con los ojos atentos y dilatados hasta el infinito. Dispuestos a degustar cada gesto, cada nota, cada secuencia suya de 6 improvisación. Cuando empezó, en los cuarenta, se sentía como una pieza más de una inmensa caja de música. Una pequeña arandela oxidada sin importancia. Música de baile. Música para soldados con permiso extenuados por la sangre y para novias abandonadas que temen cada día la llegada del cartero. Música para hijos de la gran depresión. Sin embargo ahora se sentía como un dios a punto de pronunciar cada noche el sermón de la montaña. Y no le gustaba que le mirasen así. El no era nadie. Tan sólo una prolongación de su instrumento. Su saxo tenor era quien lo manipulaba, quien hablaba a través de él. Era como una marioneta. Una especie de médium de un desconocido más allá musical. Como un trozo de barro en manos de un demiurgo creador. Tan solo debía dejar que aflorase toda la música que se escondía en algún recóndito lugar dentro de su instrumento. La señora Van der Rohe se había esmerado con el desayuno. Una variedad de galletas caseras y una gran tarta de manzana aún sin empezar presidían el animado mantel de cuadros azules y rojos. Aquello era una tentación para el paladar pero un peligro para su generosa humanidad. Otra de las cosas que le había dicho el médico es que intentara realizar una dieta menos rica en grasas. Es decir, que la tarta y las galletas recién horneadas, ni probarlas. Mientras se servía un humeante café negro salpicado con unas gotas de leche, repasaba mentalmente cuál iba a ser el plan de la jornada, mientras ojeaba distraídamente las páginas del periódico del día del que sólo entendía algunas palabras sueltas. En la calle se intuía el ruido de las primeras horas de la mañana, más allá del ventanal de la cocina. Los coches 7 que atravesaban bailoteando el encrespado adoquinado de la calle con dificultad. Un timbre de bicicleta que advertía a algún peatón despistado que invadía somnoliento la calzada. Dos niños que apresurados iban hacia la escuela de la mano de sus madres. Veía toda aquella escena con los ojos de la música. Con su imaginación desbordada como la de un colegial cualquiera. Con esa mente privilegiada que tenía un don. Que era capaz de articular e improvisar escalas a una velocidad y agilidad inusitada. Aunque notaba el paso del tiempo. Sus dedos ya no eran tan ágiles y elásticos como solían. Ni sus ojos, ni su brazo izquierdo. Pero su cerebro seguía funcionando a una velocidad endiablada en los compases rápidos. Y con una belleza desbordada en los tiempos lentos. Al menos eso seguía diciendo la crítica especializada en las reseñas de los periódicos cada vez que actuaba. Acababa de dejar la taza y el plato en el fregadero y de despejar la mesa de la cocina. Sabía que la señora Van der Rohe se enfadaba si le veía trastear entre platos y cacharros. Pero intentaba molestar lo menos posible, pasar desapercibido, lo cual no era fácil cuando se convive con un músico. Con un músico que tenía la mala costumbre, por ejemplo, de abrir la caja de su instrumento y armar en un instante las diferentes piezas de su saxo tenor, y arrancarse con cualquier melodía a cualquier hora del día o de la noche. A veces los vecinos se quejaban a la señora van der Rohe. Y con razón. Pero sentía esa necesidad de desahogo vital. A veces estaba leyendo en el salón, o viendo la televisión, sin llegar a comprender del todo la lengua holandesa, cuando de repente se levantaba y comenzaba a tocar una melodía que se le había pasado por la cabeza. Una melodía que tal vez había interpretado 8 cientos de veces con anterioridad. Sin embargo, cada vez que lo hacía, parecía sonar de diferente manera. Son los milagros de la improvisación, pensaba ensimismado. Y volvía a sentarse con parsimonia. Miraba nuevamente desde la amplia cristalera de la habitación. El cielo seguía de un color azul intenso, apenas tamizado por una leve neblina que no acababa de desaparecer del todo. Los días comenzaban todos igual y a media mañana terminaba por lucir un sol radiante. Era la tónica de aquellas dos últimas semanas del verano. Un gato negro se desplazaba sigiloso por la ventana del piso de enfrente. Dos basureros rascaban con energía las losetas de la acera con escobones de puntas de acero mientras insuflaban agua a presión proveniente de un compresor. Vio a la señora Van de Rohe que llegaba arrastrando su carrito con ruedas cargado hasta los topes. De un lateral del carrito asomaba un llamativo ramo de margaritas amarillas. Esta mujer parece querer vivir en una eterna primavera, pensó. Encendió el segundo cigarrillo de la mañana mientras dejaba entrever una tímida sonrisa entre sus labios. Aquel era el único vicio del que no se había podido liberar. Poco a poco había ido, si no dejando, al menos limitando el consumo de alcohol. Algún wisky que otro a deshoras o después de las actuaciones. Apenas nada. La heroína y la cocaína no las probaba desde finales de los cincuenta. Fue la última promesa que le hizo a su madre poco antes de morir. Y aquel día, durante el funeral, con la última lágrima aún caliente resbalando por el plano inclinado de su mejilla izquierda, se hizo a si mismo otra promesa. Cambiar de aires. La calle 52 languidecía a 9 principios de los sesenta. El bullicio en blanco y negro que rodeaba ambos lados de la Calle, así escrito con mayúsculas. El humo saliendo de los bajos fondos. La humedad y el frío del invierno neoyorquino. El Onyx, el Downbeat, el Spotline, el Birdland. Palabras mayores. Muchos de ellos desaparecidos o transformados hacía tiempo en garitos de mala muerte o en clubs de alterne con prostitutas de mediana edad ya nada apetecibles para la mayoría de los parroquianos. Harto de toda aquella vida había decidido emigrar a Europa. Allí el jazz todavía era una música de culto que causaba respecto y admiración. Así había sucedido desde el final de la segunda guerra mundial. No era el primero que había hecho las maletas y había cruzado el charco. Algunos como el viejo Don Byas o Dexter Gordon llevaban media vida por estos lugares. Otros como Kenny Drew, Chet Baker, o Johnny Griffin, pasaban más tiempo en Europa que en América. Se había adaptado bastante bien a la vida europea. Primero en Londres, después en Copenhague y ahora, desde hacía tres años, en Amsterdam. Había conseguido huir de la vorágine, del ruido, de la vida acelerada y el desorden de la gran manzana. No la cambiaba por su actual vida sencilla de barrio obrero destartalado. De hecho no había vuelto a Estados Unidos desde el sesenta y cuatro. Nueve años ya de exilio voluntario, que al fin y al cabo, es el menos cruel de los exilios. Se vistió despacio. No lo entendía. Cada vez le costaba más atarse el cinturón, aunque tenía la sensación de comer menos que de costumbre. Debe de ser que el fumar engorda, pensaba. Recogió su inseparable 10 gabardina, el tomavistas como siempre prendido al hombro, y el pequeño tupperware de cristal que había comprado el día anterior en un pintoresco almacén de ferretería de Leidsestraat y que había dejado preparado encima de la silla la noche anterior. Buscó por toda la habitación su sombrero gris hasta que cayó en la cuenta de que ya lo llevaba puesto. Prefería no pensar en ello. Aprovechar cada momento. Un músico de jazz con sesenta y cuatro años debía aprovechar el momento. El médico le esperaba en la consulta con una sonrisa artificiosa, distinta a la de la primera vez, dejando entrever unos dientes blancos inmaculados. Era el único médico del centro de salud que hablaba inglés. La primera vez que había estado allí le había tratado con aséptica profesionalidad. Ahora parecía tratarle con una extraña benevolencia. Le hizo de nuevo un reconocimiento a fondo. Sentía el contacto frío del fonendoscopio recorriendo su pecho y cortándole el aliento. Luego por su espalda. La opresión del manguito del aparato de medir la tensión en su antebrazo. Los movimientos rotatorios del hombro. Las consabidas preguntas rutinarias. Se sentaron al fin ante la mesa. El médico estudio el informe con los resultados de las pruebas que le habían realizado la semana anterior. No encontraba nada anormal. La tensión un poco alta, pero no demasiado para un hombre de su edad con hábitos algo sedentarios y una dieta demasiado rica en grasas. Debería dejar de fumar le dijo. Como si no lo supiera. Créame doctor que llevo veinticinco años intentándolo, pero el cigarrillo es ya parte de mi anatomía. Lo sé, le dijo el medico con una sonrisa. Se agacho y comenzó a rebuscar en uno de los cajones inferiores de su mesa. Creía que iba 11 a sacar alguna muestra nueva de algún remedio infalible para la hipertensión, pero sacó la carpeta de un disco bastante desgastada por el uso. Lo reconoció enseguida. Ben Wensley with strings en una edición europea del sello Fontana. Efectivamente en ésta como en tantas otras portadas de sus discos, aparecía con el cigarrillo entre los labios y una atmósfera envolvente de humo alrededor. Lo ve, le dijo, es una actitud mía de lo más natural. Es parte de mi karma. De mi energía vital. Y es que últimamente estaba muy influenciado por la espiritualidad y la trascendencia del alma. Debía de ser la influencia de la filosofía hindú en sus años de vida londinense. ¿Le importaría firmármelo?, le preguntó el médico. Yo a cambio le firmo otra receta de relajante muscular para ese hombro. Y quiero volverlo a ver la semana que viene, digamos el martes a eso de las diez. Si sigo vivo vendré a verle doctor, no se preocupe, le dijo Ben. A pesar de lo que le había dicho el médico y de los resultados de las pruebas, seguía con la misma intuición de que algo no iba bien. Eran muchos años ya conviviendo con aquel organismo y ningún doctor ni ningún electrocardiógrafo iban a conocerlo mejor que él. Demasiados años maltratándolo como para arrepentirse ahora de lo vivido. Y por momentos se sentía cansado y fatigado. Extenuado a veces. Como un motor al que ha dejado de funcionar alguna pieza principal de su engranaje. Pero sin embargo, no tenía miedo a la muerte. Tal vez al intuirla tan próxima se le aparecía como una inevitable compañera de viaje. Y a pesar de no haber pensado demasiado en ella, sabía que en algún punto del camino, inevitablemente, sus destinos debían de cruzarse. Es ley de vida. El eterno retorno hacía la nada. Sólo quería 12 estar preparado para ese momento. Morir con la sensación placentera de haber amado la vida. Eso pensaba mientras recorría media ciudad en el autobús 69 que le dejaría justo en la puerta del Amstelpark. Le encantaba aquel lugar. La Señora Van der Rohe le había prometido acompañarle el domingo con sus sobrinos. Llevarían la cesta de picnic para almorzar en una de las muchas mesas de madera situadas cerca del minizoo. Le encantaban sus mil y un laberintos por los que perderse era casi una obligación. Siempre miraba con envidia a los niños que recorrían el parque montados en los pequeños vagones del tren en miniatura y que le decían adiós agitando las manos al pasar a su lado. Había grabado varias cintas en super 8 en el Amstelpark y solía proyectarlas en la soledad de su habitación en las noches de lluvia y frío. Casi una generación entera de gente anónima que discurría feliz ante sus ojos. Lo hacía porque le daba miedo el invierno. Le parecía una época del año gris y solitaria. Y últimamente le aquejaba el pensamiento de que no volvería a ver otra primavera. El milagroso momento del retorno a la vida de toda aquella flora que no tardaría mucho en caer al suelo por instinto y pudrirse formando un manto arcilloso que a su vez regeneraba la vida. Tenía prácticamente un banco reservado en el parque. Un banco de color rojo con respaldo azul cerca de una zona de columpios y toboganes. En los fines de semana la vida bullía alrededor. Pero un jueves como aquel de finales de septiembre apenas había unas cuantas personas paseando por los caminos de arena o dando de comer a las palomas. Alguna vez se había llevado el saxo tenor y se 13 había puesto a tocar por el puro placer de hacerlo, no por obligación. Un concierto privado para las fieras del zoo. Recordaba los días en Copenhague. Las interminables noches en locales como el Montmartre. Y parecía mentira, pero aún le quedaban fuerzas para bajar al puerto, y tocar frente al mar hasta el amanecer. Habían pasado tan sólo cuatro años, pero todo parecía ya demasiado lejano. Estaba pensando en esa última noche que le quedaba en el club. Luego descansaría un mes entero. No le gustaba octubre. El tiempo se hacía insufrible con las primeras nieblas que parecían no despejarse nunca. Había pensado meterse en el estudio de grabación al menos diez días antes. Esperaba convencer a Bill para que se uniese a los chicos. Nunca había tocado con Bill Evans. Era una de sus asignaturas pendientes. Bueno no era del todo correcto. Habían coincidido en una jam en el Birdland a altas horas de la madrugada hacia finales de los cincuenta y Val Valentin, cuando supo que se mudaba a Europa, le había regalado varios años después la cinta que habían grabado aquella noche. Ya nadie se acordaba de su existencia y no le había hablado nunca a nadie de ella. La guardaba como un tesoro y algunas veces la escuchaba a hurtadillas en su habitación. Como si cometiese un delito. Durante todos estos años había sido una especie de salvoconducto. Una especie de seguro de vida por si las cosas iban mal dadas. Sabía que podía valer una pequeña fortuna a pesar de que la calidad del sonido no era demasiado buena. Pero ahora ya nada importaba. No la iba a necesitar más. Lo presentía. Sacó la caja de cristal con tapa metálica del bolsillo interno de su gabardina e introdujo dentro la cinta de 14 bobina con la grabación. Esperó a que no hubiera nadie alrededor. Era un día bastante tranquilo y apacible en el parque. Sacó la pequeña paleta de jardinería que había comprado en la misma ferretería el día anterior y comenzó a cavar semiarrodillado un agujero lo más profundo que pudo debajo de un sauce llorón. Una vez hecho el agujero, depositó la caja dentro y volvió a taparlo disimuladamente con tierra bien compactada. Miró al cielo. Curiosamente amenazaba llovizna. Le había fatigado terriblemente aquella pequeña labor clandestina de jardinería. Pero se sentía satisfecho del trabajo realizado. Algún día alguien con suerte y espíritu explorador la desenterraría por casualidad y sabría apreciar sin duda su valor. Ese era su testamento último para la posteridad. Sit tibi terra levis, pronunció en voz baja quitándose el sombrero y recordando aquel famoso epitafio latino. Y por una vez se sintió importante. Y recordó también una frase de Marco Aurelio que había leído en cierta ocasión en el Reader’s Digest y que le había impresionado profundamente. La vida es sólo agua en tránsito. Se volvió a sentar despacio en su banco de madera, sacó un gitanes de la pitillera del bolsillo interior de la chaqueta y lo encendió, aspirando con vehemencia el humo, como si aquel fuera el último cigarrillo que quedase intacto y por fumar sobre la faz de la tierra. 15