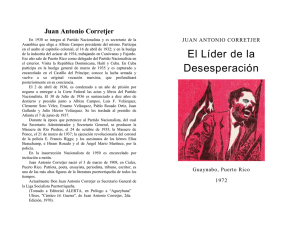

Juan Antonio Corretjer, hombre de inquebrantable

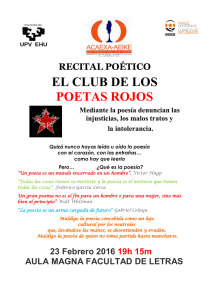

Anuncio