Narrativa breve - juanlarreategui.com

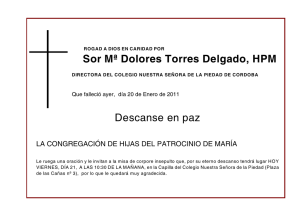

Anuncio