Bajo la ventana

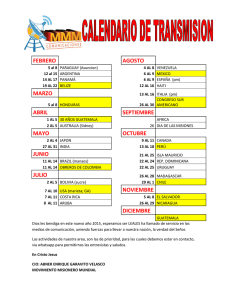

Anuncio

Bajo la ventana Al amor de la lumbre en el crudo invierno de su pueblo, Marieta pensaba en darle forma a aquella idea que acariciaba desde hacía lustros: plasmar negro sobre blanco la historia que cambió su vida, y que tantas veces le había contado a su nieta. La niña se embelesaba escuchándola, y cada vez le hacía más y más preguntas para conocer todos los detalles. De ese modo, Marieta conseguía recordar con nitidez aquel milagro ya tan lejano en el tiempo, y sin embargo tan presente en su vida. Perdida la mirada en las llamas del hogar, Marieta regresó, a través de la memoria, a su dura e inclemente niñez, a aquellos días en que cambió su destino. Bajaba de niña a diario con su rebaño de ovejas camino de los prados donde permanecía de la mañana a la tarde; llegaba de lo alto del monte en compañía de su perro Zarpas, y con su hatillo en bandolera. En el zurrón llevaba un mendrugo de pan, algo de queso y un trozo de tocino, su escaso almuerzo. Y para beber, agua clara del arroyo. Y siempre con su imaginación a cuesta, y su pizarrita escondida bajo las faldas, para hacer más llevadera aquella triste y monótona vida de pastora. Allá en la pradera echaba a volar su fantasía, se veía estudiando en un colegio, ella, una de las pocas niñas entre niños, con su lápiz y sus libros, aprendiendo todo lo que el maestro explicaba. Se escondía Marieta bajo la ventana de la escuela para atender las lecciones y más tarde, sentada bajo algún arbolillo en el prado y mientras las ovejas pastaban, escribía en su pizarrita y hacía las cuentas que habían realizado de tarea los niños en la clase. A Marieta la ignoraban y discriminaban en el pueblo por ser hija de una mujer limitada intelectualmente y soltera. La niña oía todo lo que las malas lenguas contaban de su madre y su padre, ponía el oído cuando cruzaba en silencio los corrillos, a paso lento. Y se empapaba de todo lo que decían: una vez hablaban del maestro, dejaban caer que si tenía una oscura historia, que si quizás era rojo y había estado preso, que lo habían mandado, en castigo, a aquel inhóspito paraje del Pirineo a la espera de un consejo de guerra. Tal y como lo describían, el maestro le daba a la niña un poco de miedo. Por otra parte, el hombre parecía amable y sabía enseñar muy bien. Marieta aprendía y aprendía, debajo de la ventana. Al poco, un hecho hizo que la niña dejara de asustarse de aquel hombre. Marieta escuchó una conversación al pasar junto a un grupo de vecinos y remoloneó hasta enterarse bien de lo que hablaban. Un niño del pueblo cercano había quemado su catecismo, y según la maestra y el cura, merecía un duro castigo: el niño debía ser denunciado y enviado a un correccional, allí lo meterían en cintura y le enseñarían lo que era el respeto y la obediencia. El sacrilegio necesitaba ser reparado y pagado, y su castigo serviría, de camino, de ejemplo a otros niños díscolos y descreídos. Se había reunido el grupo de paisanos junto a ellos, para denunciarlo se necesitaba la intervención de dos maestros y del cura. Y se acercaron a la escuela en busca del maestro que la niña espiaba, para solicitar su firma. Marieta los siguió con cautela. –¿Se puede saber qué edad tiene el crío? –preguntó el maestro al oir la historia. -Siete años -le dijeron con caras avinagradas. - Pero, por los Santos Benditos... ¡Qué despropósito! ¿Qué barbaridad queréis hacer? ¿Meter a un niño, que no sabe las consecuencias de sus actos, en esa especie de cárcel? ¿Dónde está la misericordia?, ¿dónde el perdón?... ¿De verdad pensáis que le hacéis un bien con esas medidas, o lo que buscáis es poneros medallas? No contéis conmigo, yo no considero que el pobre inocente sea merecedor del destino que le espera tras su paso por esa institución maldita. Y allí los dejó, con su gozo en un pozo y dos palmos de narices. “Así que el maestro no es tan malo”, pensó Marieta, “trata a los niños con respeto y cariño”. O quizás era mentira, no lo sabía con certeza. Decidió seguir bien escondida bajo la ventana para atender las lecciones, no fuera a ser que a ella sí que la mandaran por estar donde no debía, a esa cárcel de la que hablaba el maestro. Y Marieta acudía a su ventana, no se perdía una lección. De vez en cuando, al pasar por el bar, birlaba algún periódico atrasado y lo escondía en su zurrón. Lo leía en el prado , al principio sin entender lo que ponía. La niña juntaba unas letras con otras y de pronto, de esa maravillosa unión, salían sonidos que poco a poco iba entendiendo, era mágico poder descifrar lo que antes parecían hileras de hormigas. Aprendió a leer ella sola, era su secreto; le aterrorizaba que alguien lo descubriera y que la castigaran y la llevaran a ese lugar tenebroso del que había oído hablar, y al que querían llevar al pobre niño del catecismo. No, no lo consentiría, ¿qué sería de su madre? La desgraciada no sabía ni calentarse la leche en la lumbre. ¿Y de sus ovejas? Eran el sustento de su casa. Si ella faltaba caerían en la miseria. Así pasó un año, dos y hasta tres; tenía ya once, y más tareas sobre sus espaldas de las que su cuerpecito enjuto podía soportar. Esa era la vida de las niñas de aquella época: lavar, planchar, ir a por el agua, hacer la comida, buscar ramitas y troncos para la lumbre... Marieta, además de buscarse el pan, tenía que cuidar a su madre, pero eso no le importaba. Al menos, camino del prado, aprendía a hurtadillas lo que el maestro enseñaba a sus alumnos. Bajo la venta de la escuela. Aquella era una escuela unitaria, lo ponía bien claro un letrero sobre la puerta. Una sala con tres ventanas, chimenea de troncos y suelo de listones de madera acogía a niños de todas las edades, desde los seis años a los catorce. Las niñas fueron apareciendo poco a poco. Muchas veces Marieta, bajo su ventana, había escuchado al maestro convencer a los padres de la necesidad de educar a sus hijas para que el día de mañana supieran defenderse. El maestro iba enseñando a unos y otros niños según los grupos de edad. Marieta se dio cuenta de su táctica porque, a primera hora, no había nada que le interesara, era la lección de los párvulos, y ya se lo sabía todo. Aprendía mucho más en las lecciones siguientes, por eso se las apañaba para pasar por la escuela un poco más tarde, total nadie le decía cuándo o cómo debía hacer su trabajo; era ella quien lo decidía. Así que por las mañanas dejaba hechas algunas faenas, que antes hacía por las tardes, y bajaba a su ventana a la hora en que aprendían los mayores. El caso es que con once años Marieta dió un estirón que la obligó a agazaparse aún más bajo la ventana para que no la descubrieran. Lo que no sabía era que el maestro había notado su presencia desde hacía tiempo, y que desde el fondo de la clase explicaba las lecciones para que ella le escuchara fácilmente. Con el maestro tan cerca, Marieta no necesitó alargar el cuello para aguzar el oído, y con ello delatarse, ser pillada en falta y recibir el temido castigo. Un día que Marieta calculaba ensimismada una ecuación, salió el maestro con sigilo y le dio los buenos días. ¡Qué buen susto se llevó la niña! -Hola, ¿cómo te llamas? -No me llamo, me llaman Marieta –le contestó la niña con la mirada baja. - ¿Dónde vives, de dónde vienes? -Soy del pueblo, vivo en el monte, señor maestro –dijo apurada. -¿Y quiénes son tus padres? –inquirió el maestro. -Me han dicho que mi padre es el Carmelo, el de la casa Mullito, pero yo no lo veo nunca, no lo dejan salir solo porque podría perderse por los caminos, dicen que es retrasado. Mi madre es la Pilarica, de la casa de Rafelé, con ella vivo – contestó Marieta ya más tranquila. -¿Y vienes todos los días al prado con las ovejas? -Sí, señor maestro. Mi madre no sabe de nada, ni siquiera vestirse sola. ¡Por favor, no me denuncie, se lo suplico! Si me llevan al reformatorio no sé qué sería de mi madre. Mi abuela no quiere hacerse cargo de ella todo el día, la atiende mientras yo trabajo con las ovejas, pero en cuanto llego a la casa nos deja solas y soy yo quien se ocupa de ella, es como una niña pequeña y me necesita a su lado. Si yo no la cuido y trabajo por nuestra comida, se moriría de suciedad y de hambre, o se caería por alguna de esas trochas al precipicio –le suplicó la niña angustiada. -Pero hija, ¿quién te ha dicho que te voy a denunciar? Alma cándida, ¿qué delito has cometido? ¿Querer aprender? ¡Eso es digno de admiración! El conocimiento dignifica a las personas, las hace más iguales. El dinero, la belleza o la fuerza, son cosas pasajeras. La cultura y el saber son lo que nos hacen ser mejores personas. Anda criatura, entra a la escuela que te estás helando. -¡No puedo señor maestro! ¡Qué más quisiera yo! Imposible dejar a las ovejas sueltas, un rato sí, mi perro Zarpas se encarga de mantenerlas recogidas, es un buen pastor, pero si las dejo mucho rato sin echarles el ojo, alguna se puede perder y no puedo permitírmelo. -José María, anda y cuida a las ovejas de Marieta que ella se va a quedar un rato aquí con nosotros –le pidió el maestro a su mejor alumno. Ni en sus más locas fantasías se había imaginado la niña sentada a un pupitre y con un libro auténtico delante de los ojos.” ¿Me está pasando esto a mí?”, se preguntaba Marieta mientras se sentía en una nube. “Bueno, al menos por una vez en mi vida voy a poder disfrutar de un sueño.” El maestro, picado por la curiosidad, quiso saber qué conocimientos había adquirido Marieta en su aprendizaje clandestino, así que le hizo un somero examen para saber en qué grupo encuadrarla. Tenía claro que el espionaje a través de la ventana se había acabado para Marieta, ya procuraría él buscar la forma de conseguir escolarizarla. Cuando le hizo la prueba no daba crédito a lo que descubrió. Con once años, y después de tres de aprendizaje en situación más que precaria, Marieta estaba a la altura del más adelantado de sus alumnos. La niña era capaz de entender y analizar lo que aprendía, su nivel cultural estaba muy por encima del de aquella humilde escuela unitaria. La chiquilla era una joya que el maestro no dejaría echar a perder. Marieta recuerda con emoción cuando su maestro le habló de conseguir una beca para enviarla a un centro donde pudiera desarrollar sus increíbles capacidades; una tarea difícil de conseguir por mil motivos, a cada cual más cruel. Primero por ser niña, y además pobre. A las niñas, sobre todo si eran pobres, no se les ofrecía la oportunidad de cultivarse. Apañadas iban con la enseñanza de las llamadas labores del hogar, cosa que indignaba al maestro ya que él luchaba día tras día para que las niñas de aquel pueblito se educaran en las mismas condiciones que los niños. Y lo iba consiguiendo. Por otra parte estaba el delicadísimo tema de su situación familiar. La niña era hija ilegítima de una mujer con serias limitaciones intelectuales. Otro escollo era la incomprensión de su abuela y la necesidad de Marieta de trabajar para mantener su casa. El maestro luchó y peleó; habló y habló con unos y con otros, con el inspector, con el alcalde, con su abuela, con el pueblo, con el mundo entero, y logró el milagro. Consiguió una beca y allá fue Marieta a un colegio de la capital, donde estudió, comió y durmió mientras en su pueblo su abuela y sus tíos se hacían cargo de la madre, el perro, la casa y las ovejas. Del colegio pasó a la universidad, se ganó la vida y se pagó los estudios superiores limpiando escaleras y casas. Estudió mucho, aprendió todo lo que le enseñaron; y lo que no le enseñaron, lo investigó en las bibliotecas. De ese modo Marieta se hizo maestra, y luego licenciada. Terminó de catedrática de Pedagogía. Marieta transmitió a sus alumnos el leit motiv de su vida: la igualdad de niños y niñas. Fue su pequeño homenaje a aquel humilde maestro que cambió su vida rescatándola un día de debajo de la ventana de la escuela. - -