Artículos de costumbres

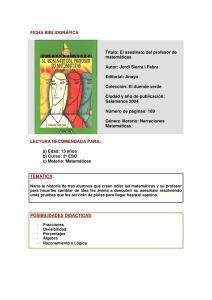

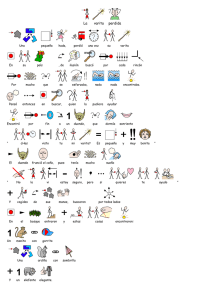

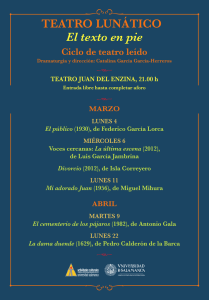

Anuncio