Resúmenes analíticos de investigación Universidad de

Anuncio

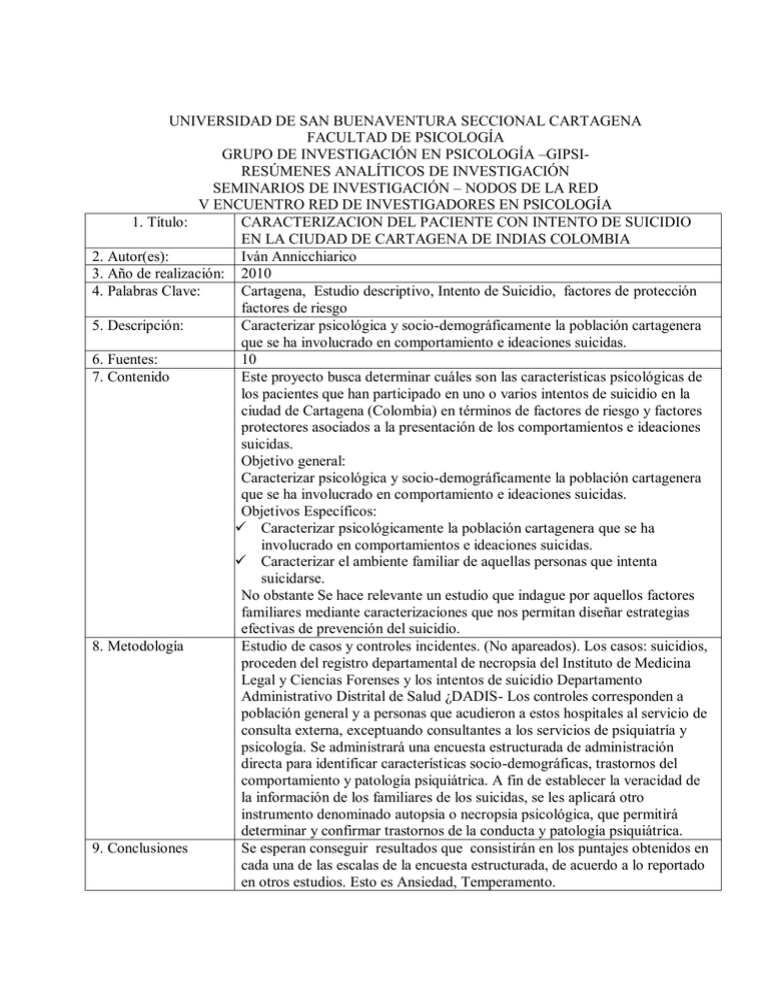

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA SECCIONAL CARTAGENA FACULTAD DE PSICOLOGÍA GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA –GIPSIRESÚMENES ANALÍTICOS DE INVESTIGACIÓN SEMINARIOS DE INVESTIGACIÓN – NODOS DE LA RED V ENCUENTRO RED DE INVESTIGADORES EN PSICOLOGÍA 1. Título: CARACTERIZACION DEL PACIENTE CON INTENTO DE SUICIDIO EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS COLOMBIA 2. Autor(es): Iván Annicchiarico 3. Año de realización: 2010 4. Palabras Clave: Cartagena, Estudio descriptivo, Intento de Suicidio, factores de protección factores de riesgo 5. Descripción: Caracterizar psicológica y socio-demográficamente la población cartagenera que se ha involucrado en comportamiento e ideaciones suicidas. 6. Fuentes: 10 7. Contenido Este proyecto busca determinar cuáles son las características psicológicas de los pacientes que han participado en uno o varios intentos de suicidio en la ciudad de Cartagena (Colombia) en términos de factores de riesgo y factores protectores asociados a la presentación de los comportamientos e ideaciones suicidas. Objetivo general: Caracterizar psicológica y socio-demográficamente la población cartagenera que se ha involucrado en comportamiento e ideaciones suicidas. Objetivos Específicos: Caracterizar psicológicamente la población cartagenera que se ha involucrado en comportamientos e ideaciones suicidas. Caracterizar el ambiente familiar de aquellas personas que intenta suicidarse. No obstante Se hace relevante un estudio que indague por aquellos factores familiares mediante caracterizaciones que nos permitan diseñar estrategias efectivas de prevención del suicidio. 8. Metodología Estudio de casos y controles incidentes. (No apareados). Los casos: suicidios, proceden del registro departamental de necropsia del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y los intentos de suicidio Departamento Administrativo Distrital de Salud ¿DADIS- Los controles corresponden a población general y a personas que acudieron a estos hospitales al servicio de consulta externa, exceptuando consultantes a los servicios de psiquiatría y psicología. Se administrará una encuesta estructurada de administración directa para identificar características socio-demográficas, trastornos del comportamiento y patología psiquiátrica. A fin de establecer la veracidad de la información de los familiares de los suicidas, se les aplicará otro instrumento denominado autopsia o necropsia psicológica, que permitirá determinar y confirmar trastornos de la conducta y patología psiquiátrica. 9. Conclusiones Se esperan conseguir resultados que consistirán en los puntajes obtenidos en cada una de las escalas de la encuesta estructurada, de acuerdo a lo reportado en otros estudios. Esto es Ansiedad, Temperamento. 1. Título: 2. Autor(es): 3. Año de realización: 4. Palabras Clave: 5. Descripción: 6. Fuentes: 7. Contenido 8. Metodología EVALUACIÓN DEL RIESGO DE CONTAGIARSE DE VIH EN HOMBRES QUE TIENEN SEXO CON OTROS HOMBRES (HSH) EN LA CIUDAD DE CARTAGENA Patricia Marrugo Agualimpia 2010 Conductas de riesgo, HSH, Percepción de riesgo, Vulnerabilidad. Objetivos generales: Conocer las percepciones y conductas de riesgos de los participantes HSH frente al contagio por VIH. Objetivos Específicos: Describir las conductas de riegos asociadas al contagio de la enfermedad de VIH frecuentes en HSH. Analizar las percepciones de riesgo de contagio por VIH 30 Entender el mecanismo por medio del cual se reproducen ciertas conductas es clave para diseñar programas de promoción y prevención efectivos. Desde el inicio del contagio por VIH, los hombres que tienen sexo con otros hombres han presentado una tasa de prevalencia significativamente más alta que la de otros grupos poblacionales. En Cartagena, por ejemplo, se han encontrados tasas de 12,3% en este grupo, comparadas con tasas de 2,5% en prisioneros, 0.7% en trabajadoras sexuales y 0.5% en marineros. El despliegue de ciertas conductas depende de cómo los distintos grupos perciben el riesgo de contagio. La identificación de dichas percepciones requiere de la realización de estudios cualitativos que indaguen las razones por las cuales los participantes incurren en prácticas riesgosas, tales como las relaciones sexuales sin el uso de preservativos. De esta manera, podríamos entender la racionalidad subyacente a tal tipo de conductas; adicionalmente nos permitiría la elaboración de una estrategia de prevención y promoción efectiva para encausar los esfuerzos de reducir el contagio por VIH en nuestra ciudad. ¿Cómo evalúan los hombres que tienen sexo con otros hombres El estudio propuesto será diseñado para conocer las percepciones y conductas de riesgos de los participantes HSH frente al contagio por VIH. También se pretende explorar como dichos Pre proyecto pensamientos están relacionados con conductas protectoras. Para ser incluidos en el estudio, 1. las personas deben mencionar tener de manera frecuente relaciones sexuales con otros hombres. Siguiendo la metodología utilizada en estudios como el de Kinsey (1953) se establecerá un rapport con los participantes y 2. Se les proporcionará la confiabilidad necesaria para que puedan hablar libremente de las conductas en cuestión. 3. Se intentará maximizar la variación en el grupo intentando conseguir los relatos de distintas personas HSH con distintas niveles de riesgo, mediante una entrevista semiestructurada. 4. entrevista se enfocará sobre relatos detallados de las interacciones sexuales que incluyan episodios y relaciones en las cuales las personas 9. Conclusiones incurran en conductas de riesgo y aquellas en las que no. 5. El análisis se hará siguiendo un análisis del discurso a través de un atlas-ti, el cual permite evaluar profundidad cada uno de los relatos. Identificar la racionalización en HSH Sensibilizar a los participantes a tener comportamientos seguros frente a su sexualidad. Proponer estrategias de prevención y promoción basadas en las racionalizaciones identificadas 1. Título: REDES SOCIALES COMO ESTRATEGIA DE SOBREVIVENCIA DE LAS VÍCTIMAS DE MAP, AEI Y REG EN BOLÍVAR Y SUCRE. 2. Autor(es): 3. Año de realización: 4. Palabras Clave: 5. Descripción: Ana Mercedes Valdes Peluffo 2008- 2010 Redes sociales, sobreviviente, víctimas , Minas Antipersonal, El conflicto Colombiano es necesario recalcarlo en los que se refiere al mayor impacto que tiene sobre las personas que sufren la acción de la guerra y la violación de sus derechos fundamentales por parte de los actores armados. Para el sobreviviente de minas antipersonal (MAP), artefactos explosivos improvisados (AEI) y restos explosivos de guerra (REG), las secuelas emocionales van mas allá que las evidencias físicas del acontecimiento, implican la pérdida o afectación de su socialización en los ámbitos bio psico socio cultural con todas sus consecuencias en la red social. Desde esta óptica se analizara las redes sociales de los sobrevivientes que son beneficiarios de Hándicap International desde la investigación cualitativa descriptiva. 20 Desde la Psicología la socialización es entendida, como el aprendizaje de conductas consideradas apropiadas por la cultura de un individuo y que es influenciada por la red de relaciones que se tienen. Todos los espacios donde se relaciona el individual con el otro, son herramientas que le permiten estrechar los lazos sociales, al ser utilizados como medio de expresión y relación con su entorno. Entendiendo la particularidad de la experiencia que tienen los Sobrevivientes de MAP, AEI y REG, se inicia dentro del marco teórico realizando un acercamiento hacia los términos utilizados en la Acción Integral Contra minas Antipersonal (AICCMA), conflicto armado, como son el de víctima, sobreviviente, minas antipersonal (MAP), artefactos explosivos improvisados (AEI), Restos explosivos de guerra (REG). Finalmente se desarrollara el abordaje de las Redes Sociales, las redes de apoyo y el apoyo social. 6. Fuentes: 7. Contenido Ya que no se puede asumir que la guerra tenga un efecto uniforme en la población, el análisis debe hacerse de acuerdo a las siguientes coordenadas: la clase social, el involucramiento en el conflicto y la temporalidad (Martín baró 1990). Las personas que han sufrido directamente las consecuencias del conflicto en Colombia han sido agredidas por una condición social particular: porque pertenecían a cierto partido o porque tenían ciertas simpatías ideológicas o porque habitaban un determinado poblado. En estos casos de la violencia, las agresiones no son individuales. Son agresiones sociales, que desde la psicología social se reconocen como frustración con sus relaciones y a mayor espectro con el rompimiento con su ser social. Para el sobreviviente las secuelas emocionales van mas allá que las evidencias físicas del acontecimiento, implican la pérdida o afectación de su socialización en los ámbitos bio psico socio cultural con todas sus consecuencias en la red social. Es así como se busca, visibilizar cómo se presentan las redes sociales alrededor del sobreviviente de MAP, AEI, REG, y las clases de apoyo que de ella recibe o no. 8. Metodología Desde una acercamiento cualitativo descriptivo se abordara el Fenómeno objeto de estudio intentando responder las preguntas orientadoras ¿Qué percepción social tienen la familia, la comunidad y los actores institucionales del sobreviviente de MAP, AEI, REG?; ¿Qué percepción social tiene el sobreviviente de MAP, AEI, REG de su familia, la comunidad y los actores institucionales a partir del acontecimiento?; ¿Cómo se presentan las relaciones familiares, comunitarias e institucionales entorno al sobreviviente de MAP, AEI, REG?; ¿Cómo se vincula el sobreviviente a los procesos comunitarios e institucionales? Para lo cual se utilizara las siguientes Técnicas e Instrumentos: Observación Participante: En este estudio se utilizó durante las entrevistas y talleres con sobrevivientes y familiares, en las entrevistas institucionales. Entrevista narrativa: Este tipo de entrevista individual no estructurada es conocida como entrevista narrativa la cual se utilizó en este estudio para generar información de los sobrevivientes de MAP, AEI y REG. Diario de campo: Este instrumento de recopilación de datos pretendió recolectar las impresiones que se dieron del fenómeno de estudio en cada una de las situaciones y actores participantes. 9. Conclusiones Las redes sociales de apoyo en los sobrevivientes principalmente se componen de sus parejas, familias, amigos y sus vecinos. En el plano afectivo las mujeres adultas que participaron en el estudio percibieron que sus relaciones se modificaron. En los menores de edad estas redes se convirtieron el eje fundamental de su rehabilitación. Se hace necesario que se incluya y fortalezca este tipo de redes informales que permitan una exitosa adaptación de los sobrevivientes de MAP, AEI y REG.