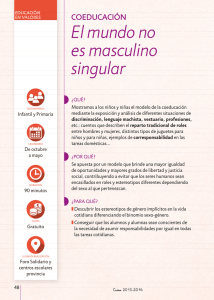

cuadernos coeducación

Anuncio