desarrollo y crisis de la nación y la literatura del siglo xix en méxico

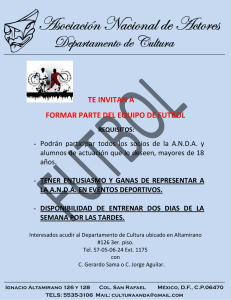

Anuncio