El alma cautiva: Ashbery y su «Autorretrato en espejo convexo»

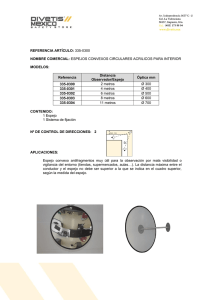

Anuncio