06-Juan José Arenas de Pablo - CICCP

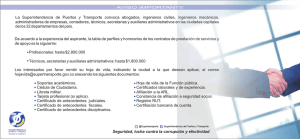

Anuncio