MTS - codajic

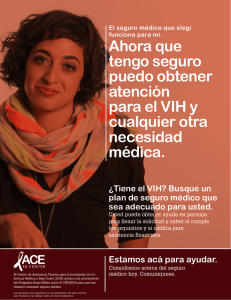

Anuncio