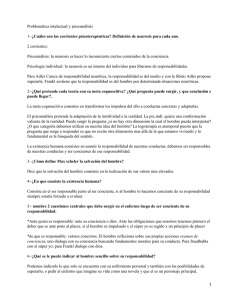

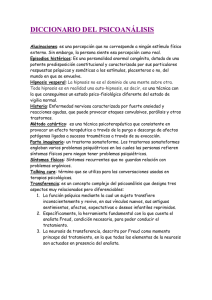

Psicoanalisis aplicado y Tecnic

Anuncio