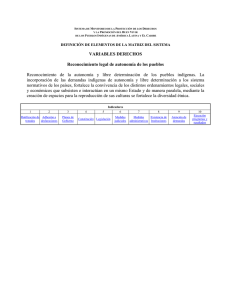

El giro histórico

Anuncio