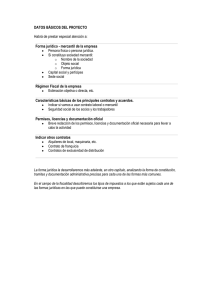

Mercantil es todo lo que está, pero - e

Anuncio