Mishima o el placer de morir - Juan Antonio Vallejo

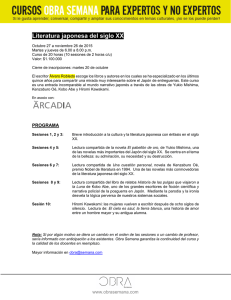

Anuncio