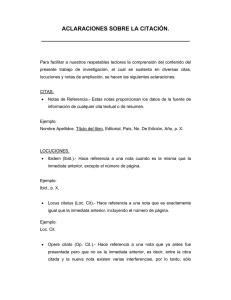

Archivos

Anuncio