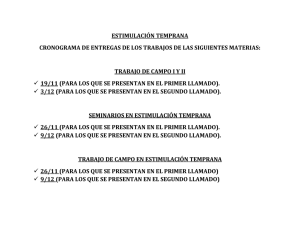

Estimulación cognitiva, setiembre 2009

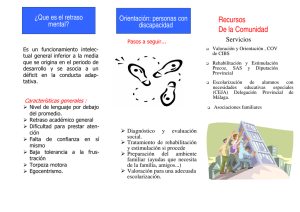

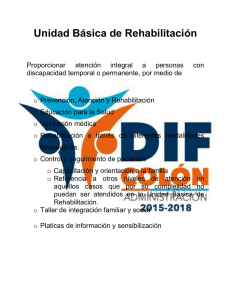

Anuncio