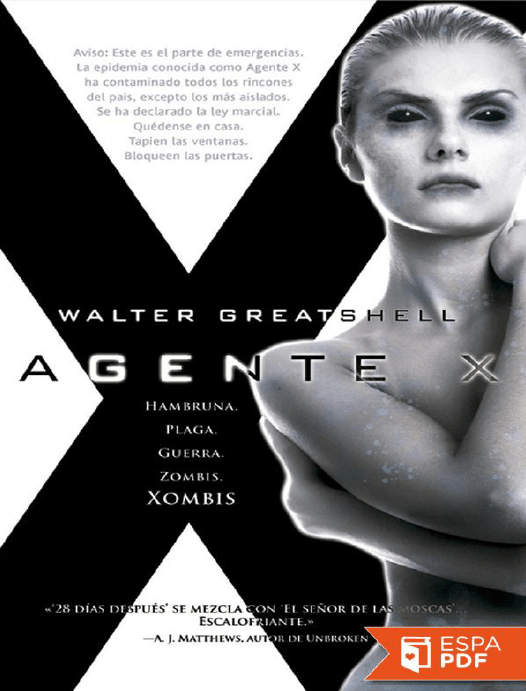

Agente X - EspaPdf

Anuncio