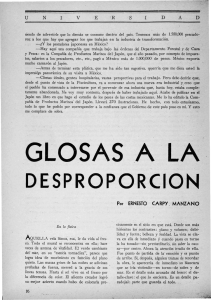

- Ninguna Categoria

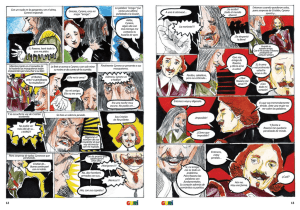

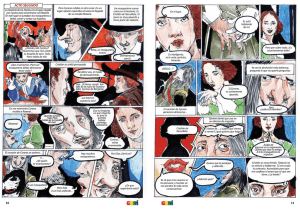

El otro mundo

Anuncio