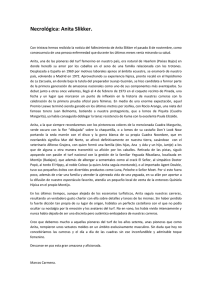

Pasión india

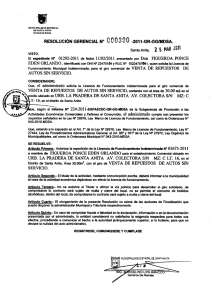

Anuncio