Furia Saga Courtney - 13

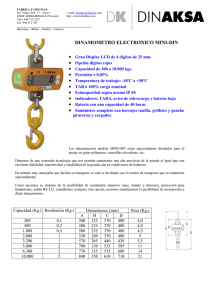

Anuncio