- Ninguna Categoria

Espacios Económicos, Instituciones y Políticas Estatales en Santa Fe

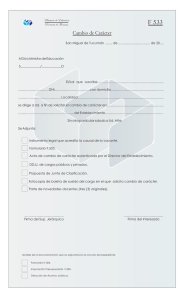

Anuncio