De Roma al Islam. La comarca de la Comunidad de Calatayud en la

Anuncio

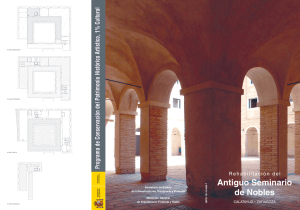

3 De Roma al Islam. La comarca de la Comunidad de Calatayud en la Antigüedad MANUEL MARTÍN-BUENO Raíces profundas de una comarca con solera El mundo antiguo en lo que hoy es el territorio de Aragón distaba mucho de permitir atisbos que reflejasen ya la entidad política del reino medieval y menos aún la posterior. Sin embargo es allí en los tiempos más lejanos donde debemos hurgar para encontrar las primeras evidencias de estructuración de pobladores y sus lugares de habitación, aquellas que iban prefigurando lo que mas tarde sería una realidad histórica con todo su esplendor. La presencia de Roma en el territorio peninsular desde finales del siglo III a.C. y en tierras aragonesas desde inicios del II a.C. es la que marca de forma evidente unas pautas de comportamiento que hoy, con la perspectiva histórica de mas de dos mil años podemos permitirnos analizar para presentar ese embrión que justifique la nueva realidad comarcal nacida en las postrimerías del siglo XX. Que el Aragón histórico es una creación del medioevo, con el nacimiento del Reino y dinastía de su nombre, es realidad que nadie pone en duda, pero no es menos cierto que para que se produjera esa situación histórica tuvo que llevarse a cabo con anterioridad todo un proceso de evolución, largo y creativo que configurase poco a poco el territorio, sus habitantes y su cultura, con rasgos comunes a otras tierras próximas o mas lejanas, pero con pequeñas disimilitudes, dejando huellas que a lo largo de los siglos, consolidadas por la evolución cultural, social, económica y política, se transformaron en las características que hoy nos diferencian de nuestros vecinos. Pretender que estos rasgos puedan aislarse y establecerse a niveles mas simples, comarcales, como si se tratase de un análisis de ADN histórico, es presunción en cuyo error no debe incurrirse, pero siempre es lícito hurgar en el pasado para verificar hasta donde alcanza nuestra conciencia y memoria colectiva, en este caso al momento en que la poderosa Roma ocupa las tierras interiores del Valle del Ebro con voluntad de permanencia y llega a lo que hoy es esta Comarca de Calatayud. De la Historia 85 Pocos podrán estar en desacuerdo en que es precisamente Roma la que configura la primera estructura administrativa estable para Hispania, dejando a estas tierras incluidas en la provincia Citerior en tiempos de la República y en las de la Provincia Tarraconense en los del Principado e Imperio tras la división administrativa de Augusto del año 29 a.C.. Desde entonces una división de menor rango, el Conventus Caesaraugustanus, es la división territorial de la que partimos y en la que el territorio es testigo de una evidencia clara, la existencia de la capitalidad indiscutible en Caesaraugusta, hoy Zaragoza, con un ámbito de influencia mucho mayor que el actual, pero gravitando su fuerza sobre el centro del Valle del Ebro, en un punto en el que confluyen importantes vías de comunicación a los largo de los ríos Gállego, Huerva y Jalón, éste un poco más lejos pero en su ámbito de influencia inmediata. Aquí nos quedaríamos si prescindiéramos de la evolución posterior que modeló esa realidad inicial, pero entonces ya empezaron a destacar con fuerza unos pocos centros urbanos que adquieren una vitalidad que no abandonarán nunca y que hoy tienen su correlato en la nueva realidad comarcal. Osca (Huesca), Iacca (Jaca), Turiaso (Tarazona), Bílbilis (Calatayud) sin duda son los casos más paradigmáticos por su continuidad y por no haber perdido en ningún momento de su historia tal carácter. Bílbilis, nacida indígena, de la tribu de los celtiberos lusones, luego Bílbilis Itálica por la afluencia de una importante cantidad de inmigrantes itálicos desde el fin de la segunda guerra celtibérica, llega a las postrimerías del siglo I. a.C., cuando Augusto lleva a cabo su gran reforma administrativa, convertida en un foco de romanización, equivalente a modernidad, de una amplia zona cuyo centro en el Jalón medio, era llave de comunicaciones por el Jiloca, Perejiles y Ribota. Es en ese momento, cuando los bilbilitanos, hijos ya de celtíberos y romanos, reciben el espaldarazo de la administración romana al convertirse su ciudad en municipio de ciudadanos romanos. Su ciudad irradia desarrollo y cultura por una amplia zona, sirviendo de catalizador de la nueva economía a que obligan los grandes cambios sociales que se experimentan y las necesidades de una sociedad pujante, consciente del control efectivo que ejerce sobre un amplio territorio, que por el norte le llevará hasta encontrarse con la zona de influencia de Turiaso en el Moncayo, por el oeste con los intereses de Ocilis (Medinaceli) y por el este seguramente con los propios de su capital natural Caesaraugusta, siendo mas difusos sus límites al sur por el Jiloca, hasta la ciudad situada en La Caridad de Caminreal. Es ahora cuando Bílbilis se perfila como auténtico árbitro de la vida comarcana, municipio al que se vuelven los ojos por mantener una activa vida comercial con su mercado, alrededor del foro, a donde llegaban los productos importados de otras tierras peninsulares e incluso los que con gran rapidez se hacían traer desde Roma, contando con sus intermediarias naturales, Tarraco y Caesaraugusta. 86 Comarca de la Comunidad de Calatayud La vitalidad económica y comercial de Caesaraugusta y Bílbilis desde la fundación de aquella colonia y la transformación en municipio de la vieja ciudad de derecho itálico en tiempos de Augusto, quedó patente en sus realizaciones urbanas. La rapidez de ese cambio, la potencia de sus estructuras y el lujo aportado solo tienen justificación si se piensa en términos más amplios que en los de embellecimiento de una ciudad que no tuviera mas observadores que sus propios habitantes. Bílbilis era algo más, era una capital de unas todavía inexistentes comarcas y en pro de esa finalidad se articuló como hoy la conocemos a través de la arqueología; monumental, bella, fuerte, nacida para impresionar a sus vecinos y para simbolizar la seguridad emanada de una administración nueva que quería dominar el mundo con eficacia y progreso, la romana. Termas de Bílbilis Orígenes de una realidad La adquisición de protagonismo por parte de la zona en la que confluyen los ríos Jiloca, Ribota y en menor medida Perejiles, en el Jalón, era cuestión de tiempo. Mas aún podríamos decir que desde el momento en que los desplazamientos humanos adquieren importancia, este punto queda marcado con trazos indelebles. Su privilegiada situación, el control de varios caminos que todavía hoy en día mantienen su importancia, han de trazar su destino. La presencia romana desde el 181-179 a.C. abriendo la vía del Jalón por el Jiloca hacia las tierras turolenses y luego hasta el Mediterráneo por Sagunto daría una ventaja estratégica de gran importancia, que solamente estaba justificada si se mantenía un punto de apoyo fuerte en el Jalón medio, Bílbilis, que permitiera controlar su prolongación aguas arriba del río hacia la Meseta, aguas abajo hasta el Ebro o por último el paso por el Ribota hasta el corazón de Celtiberia. Ahí radica precisamente la singularidad de la ciudad surgida en la boca de las hoces del Jalón, en su confluencia con el Ribota, Bílbilis, ciudad indígena que Roma atraerá pronto bajo su influencia y en la que se apoya buena parte de la geopolítica de la zona primero y la de la construcción del soporte político y administrativo de la presencia romana desde ese momento. De la Historia 87 Otra ciudad pudo haberle discutido algo de protagonismo desde época prerromana de no haber corrido suerte adversa en su enfrentamiento con Roma, Segeda, ubicada en Durón de Belmonte, la ciudad romana heredera de otra indígena, la Sekaisa de las acuñaciones monetales, que sufrió las iras de la potencia invasora en su estéril intento de resistir en una guerra tan atroz como larga e inútil que llenó de infortunio a la Celtiberia y terminó con el conocido episodio de Numancia del 133 a.C., postrer refugio de los segedanos. Desde ese instante, la paz impuesta permitirá una reconstrucción muy lenta, que no será obstáculo para que estas tierras, por su importancia estratégica, sean nuevamente escenario de guerras, en este caso entre romanos, durante la revuelta sertoriana, entre los años 77 y 74 a.C. en los que el territorio pasa de manos de Sertorio a las de Metelo con enfrentamientos cruentos que afectaron nuevamente al territorio y sobre todo a la ciudad de Bílbilis en cuyas inmediaciones se resuelve una batalla entre ambos generales. La pax romana Erigida su capital, Bílbilis, en protagonista indiscutible e indiscutida, la articulación del territorio se fundamenta en varios vectores de desarrollo que todavía son vigentes en parte. Las comunicaciones son en primer lugar el punto fuerte en torno al que giran otros muchos aspectos. Ser etapa de la importantísima vía 34 y al mismo tiempo conexión con otras rutas secundarias siguiendo los ríos, hacía de este enclave un lugar privilegiado de intercambio de mercaderías que llegaban, transitaban o se distribuían desde aquí. Las tradicionales riquezas de la zona, productos agrícolas, ganaderos y sus derivados, ya glosados por las fuentes romanas, así como la producción y comercialización de manufacturas metálicas, sobre todo el hierro que provenía del Moncayo y en parte se transformaba aquí, le dieron una justa fama cantada por el poeta bilbilitano Marco Valerio Marcial, el hierro de los Chalibos y los Noricos, en clara alusión al río Queiles y Turiaso, así como a la vecina Platea, seguramente en Valdeherrera en el Jiloca, donde se asevera resonaban las forjas por su incesante trabajar en producciones siderúrgicas. De la infraestructura viaria quedan pocos restos pero conocemos su recorrido, entre aquellos, vestigios de los estribos de un puente de origen romano en Aluenda, así como otros muy degradados en el Jalón de otro puente para acceder a Bílbilis. Teatro de Bílbilis 88 Comarca de la Comunidad de Calatayud Marco Valerio Marcial, un bilbilitano en Roma JOSÉ VERÓN GORMAZ Dentro de la literatura latina, los epigramas de Marcial brillan entre las obras destacadas de los más considerados autores. Traducidos actualmente a los idiomas más importantes del orbe (y también a algunos minoritarios), son precisamente estos epigramas los que nos dicen algo sobre la vida de su autor y, cómo no, sobre las curiosas costumbres del Imperio Romano. También Bílbilis aparece en estas breves piezas literarias, prodigio de concisión y de agudeza. Marcial, nacido posiblemente en el año 41 de nuestra era, viajó a Roma en busca de fortuna en el año 64. pero llegó poco antes de que la conjura de Pisón fuera descubierta y Séneca y su familia cayeran en desgracia, con lo que el poeta bilbilitano perdió la esperada protección de su poderoso compatriota. Se buscó el sustento Marcial en el difícil oficio de cliente, al servicio de un mecenas que le exigía grandes esfuerzos a cambio de prebendas algo exiguas. No obstante, Marco Valerio consiguió ciertos favores de Tito y Domiciano, aunque menos de lo esperado por el bilbilitano. En Roma compuso el Libro de los espectáculos, casi todos los libros de epigramas (el XII lo envió desde Bílbilis) y dos libritos, Xenia y Apophoreta, con breves dedicatorias para los regalos rituales de la sociedad romana. Hacia el año 98, con la llegada al poder de Trajano, Marcial huyó de Roma y volvió a su Bílbilis natal, donde vivió algunos años plácidos, propiciados en parte por la gentil Marcela, y otros años sombríos por el tedio, la nostalgia y la acritud de sus paisanos. Según se deduce de una carta enviada por Plinio a Cornelio Prisco, Marco Valerio Marcial debió de fallecer a finales del año 103 o en los primeros días del 104, cuando tenía una edad aproximada de 63 años. La obra epigramática de Marcial ha contado con el interés de los investigadores y de los críticos, pero también con el de los lectores de todo el mundo. Influyó en la literatura de diversas épocas, particularmente en los siglos XVII y XVIII, con autores tan destacados como Francisco de Quevedo o los Hermanos Argensola. En el siglo XX, poetas como José Agustín Goytisolo (Cuadernos del Escorial) o Enrique Badosa (Epigramas confidenciales, Epigramas de la Gaya Ciencia) han dedicado alguno de sus libros al epigrama y, de forma más o menos explícita, a la memoria de Marco Valerio. Efigie de Marcial De la Historia 89 La producción de alimentos, para el autoabastecimiento y distribución comarcal, no excluye su transporte a centros próximos, pero su límite no debería exceder Caesaraugusta. Las menciones de Marcial a los productos de la huerta bilbilitana y del Ribota, de la zona de Campiel que se extendería a Torralba de Ribota, Embid de la Ribera, Saviñán y otros puntos vecinos como la propia huerta y Hoya de Huérmeda, heredera natural de Bílbilis, singularmente los melocotones y otras ricas frutas en su alusión al Boterdo nemus, constituyen un paraje para no olvidar del peculiar bilbilitano. Los ganados ovino y caprino, herederos de los celtíberos, fueron una fuente importante de subsistencia y por tanto la producción de lanas y pieles garantizaba también el vestido. La arqueología con la abundancia de restos y sus características permite adivinar rasgos personales en esta vieja raza ovina, así como la existencia de una importante actividad cinegética en una zona muy rica en caza, jabalíes y especies luego desaparecidas como ciervos, corzos, gamos, además de conejos y liebres y otras de río como nutrias, abundante pesca, moluscos, etc., evidenciando un territorio húmedo y con abundante cobertura boscosa, donde propagarse estas especies. Las artesanías y producciones semi-industriales de productos manufacturados tuvieron un rápido crecimiento, atestiguándose en diferentes localidades como la propia Bílbilis o Villarroya de la Sierra para producciones de cerámicas finas, de mesa, terra sigillata de la que se produjeron formas específicas que tuvieron una distribución próxima, a la par que se recibieron importaciones de productos itálicos primero y luego de la Galia, para ser sustituidos a partir de los años sesenta de la era por producciones riojanas de Tricio y en menor medida por productos de otras regiones hispanas o foráneas, incluso con importaciones muy lejanas de Grecia o Africa del Norte. La producción de placas de vidrio para ventanas en Bílbilis, indica un cierto grado de sofisticación en la vida de los habitantes de la zona, o por lo menos de su capital, ya que su consumo excedería el de ésta, en su utilización. Construcción y servicios: incipiente motor de desarrollo La modernización de la vida con la pax romana supuso un acicate para el desarrollo del territorio que se vio obligado a realizar grandes obras de transformación urbana y rural empezando a configurar una estructura que en buena medida todavía permanece. Explotación de canteras de alabastros y yesos en el Jiloca o de calizas en el centro de la Hoya de Calatayud y aguas abajo y arriba de ésta para construir ciudades y villas. La existencia de Arcóbriga en Monreal de Ariza, ciudad de pasado celtibérico con urbanismo romano y zona monumental, marcaría el límite por el alto Jalón de nuestra comarca en la antigüedad ya lindando con la zona de influencia de Ocilis en Medinaceli. 90 Comarca de la Comunidad de Calatayud El «Puente de los Tres Ojos», posible acueducto romano en Cervera de la Cañada (antes del derrumbe de uno de sus arcos) Sin duda la red de regadíos que constituyen la base de las explotaciones agrícolas posteriores, tenida durante mucho tiempo por musulmana, era ya romana o heredera directa de aquella. La construcción de canales, un posible acueducto, distribuciones de tierras y la implantación de una red de explotaciones agrícolas, villas rústicas, no se puede explicar sin la presencia de esta infraestructura hidráulica de la que las fuentes arqueológicas tienen abundantes pruebas y la epigrafía testimonia para comarcas próximas desde época republicana. Villas en las vegas de Calatayud y en el solar de la misma ciudad; en Marivella, Saviñán, Torralba de Ribota, Villarroya de la Sierra, Malanquilla, Fuentes de Jiloca, etc. También centros urbanos menores como: Bubierca, la Boberca citada por Marcial, Ateca, antigua Attacum, Ariza la supuesta Attagenis según Ceán facilitó restos epigráficos, Alhama de Aragón, la Aquae Bilbilitanorum, reputado centro termal en época romana ya conocido por la epigrafía, tal vez el Congedo citado por el epigramista bilbilitano, al igual que debieron serlo aunque no haya constancia escrita otros balnearios de la Alfar romano de Villarroya de la Sierra comarca. De la Historia 91 De la Baja romanidad al Islam Es poco lo que se conoce en general para la baja romanidad y el periodo hispano– visigodo, pero es menor aún la posibilidad de pormenorizar en niveles comarcales para la mayor parte del territorio aragonés. Los siglos tardíos desde el II al V se van a caracterizar por la concentración de la población en las grandes ciudades y en unos pocos núcleos menores, produciéndose una despoblación muy importante del resto por falta de seguridad una vez que se ha producido una inestabilidad política e institucional insoportable para la población. La huída al campo, provocando la proliferación de villas rústicas, fundus, propiedades rurales de gran tamaño con sus propios sistemas de defensa, alejadas de las rutas principales por las que discurre la inseguridad, permite sobrevivir con algunas garantías. Bílbilis mantiene una población cada vez mas residual hasta el siglo IV y podemos considerar que en el V, es prácticamente una ciudad fantasma que malvive sobre sus ruinas, habiendo ocupado con anterioridad edificios y espacios públicos con la pérdida de sus instalaciones y servicios, abastecimiento de agua y alcantarillado que siglos atrás habían sido su orgullo. Unos lotes de cerámicas africanas, niveles de los siglos IV y V en algunas tabernas de la zona forense y algunos objetos metálicos, como removedores de afeites y perfumes son un pobre bagaje para testimoniar esa decadencia, además de la reocupación de alguna zona del teatro o aprovechamiento de algunas habitaciones en las ricas casas altoimperiales del barrio de las termas. La aristocracia hispanorromana de la zona, igual que el resto sentirá con temor el episodio de la matanza de la guarnición visigoda de Tarazona en el 449 por los temidos bagaudas, grupos de maleantes y salteadores de fortuna que vagan por todo el norte peninsular. A partir de esa fecha, desde el 450 los visigodos comienzan a actuar directamente, libres del viejo tratado entre el emperador Honorio y el rey godo Ataulfo del año 418, pudiendo evidenciarse una mayor sensación de seguridad, restableciendo poco a poco el orden y con ello su entendimiento con la aristocracia hispanorromana. Nuestra zona tiene poco protagonismo en todo este periodo ya que los acontecimientos gravitan por una línea un poco mas al norte siendo Tarazona la ciudad importante más próxima con su guarnición defensiva testimoniada al igual que pudieron tenerla Zaragoza y Huesca. El territorio que nos ocupa gravitaría en la órbita de estas dos ciudades próximas, la vieja capital y la ciudad del Moncayo. Del periodo quedan pocos testimonios materiales pero suficientes para verificar estas líneas generales. Las Lomas del Molino en Epila permitieron conocer una gran necrópolis con mas de trescientos enterramientos para mas de cuatrocientos individuos y una variedad notable de tipos de tumbas, desde cistas de lajas con cubiertas de teja plana, a sarcófagos tallados en un solo bloque de caliza local, a tumbas delimi- 92 Comarca de la Comunidad de Calatayud tadas sencillamente con cantos de río. La toponimia de Aniñón y Saviñán proclama su origen en fundus presentes en esta época pero seguramente de origen anterior. Calatayud testimonia asentamiento y necrópolis visigoda entre los años 560/80 y el 714 en que se produce la llegada del Islam. Los enterramientos de Illescas con la excelente placa de cinturón de perfil liriforme son un ejemplo, al igual que las halladas en la comarca en lugar impreciso que se conservan en el Museo de Calatayud, una del tipo anterior y una de placa rectangular de paredes tabicadas. Son siglos de incertidumbre e inseguridad en los que la importancia de la antigua vía 34 que vertebraba el territorio se ha tornado en inconveniente por razones de seguridad. Por otra parte los acontecimientos se han trasladado a la margen izquierda del Ebro y tan sólo la zona del Moncayo permanece como reducto defensivo importante en el territorio, nuestra comarca atraviesa un bache del que la vendrá a sacar la invasión árabe, pero esa es ya otra historia. Bibliografía BELTRÁN LLORIS, Francisco; MARTÍN-BUENO, Manuel; PINA POLO, Francisco. “Roma en la Cuenca Media del Ebro”. La Romanización en Aragón. Zaragoza, 2000. ESCRIBANO PAÑO, María Victoria; FATÁS CABEZA, Guillermo. La Antigüedad tardía en Aragón. Zaragoza, 2001. LOSTAL PROS, Joaquín. Arqueología del Aragón Romano. Zaragoza, 1980. MAGALLÓN BOTAYA, Mª Angeles. La red viaria en Aragón. Zaragoza, 1987. MARTÍN-BUENO, Manuel, Aragón Arqueológico: sus rutas. Zaragoza, 1977. MARTÍN-BUENO, Manuel. “Las ciudades del Valle del Ebro”, en La ciudad Hispanorromana, Tarragona, 1993, 108-128. MARTÍN-BUENO, Manuel. Bilbilis Augusta, Col. CAI 100, Zaragoza, 2000. De la Historia 93