Miguel Ángel Fernández Delgado

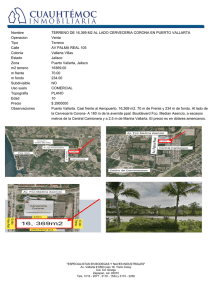

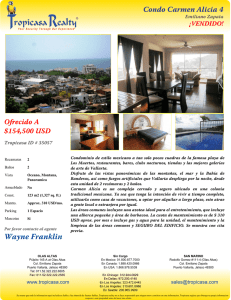

Anuncio