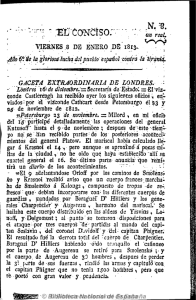

El relato de un corsario yanqui

Anuncio