Costos del Crimen en Uruguay

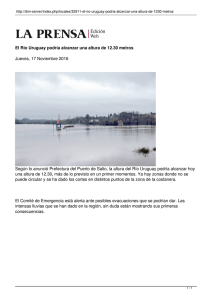

Anuncio