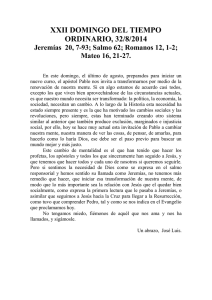

Amantes de sangre

Anuncio