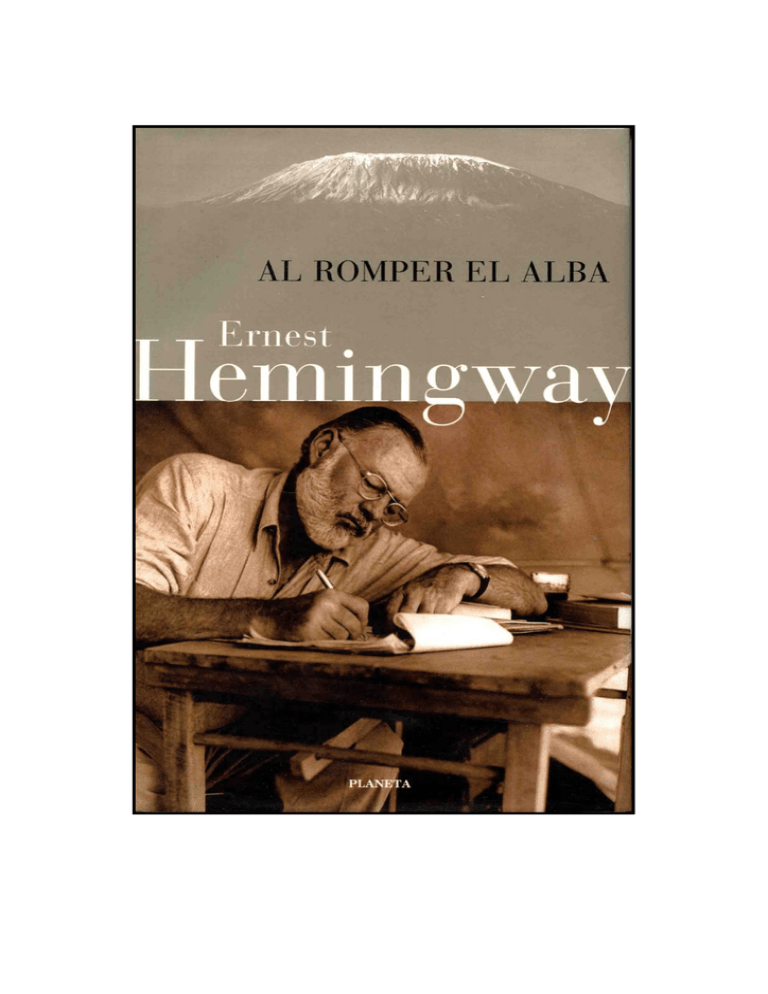

Al romper el alba - ALEJANDRIA DIGITAL

Anuncio