La Piedra de Fuego - Le Libros - Descargar Libros en PDF, ePUB y

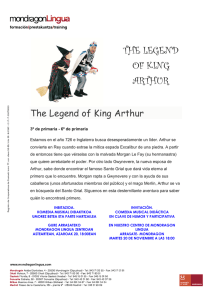

Anuncio