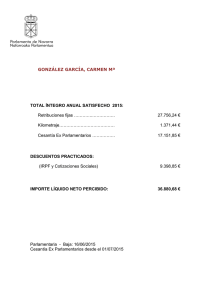

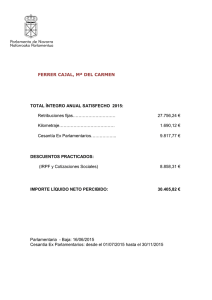

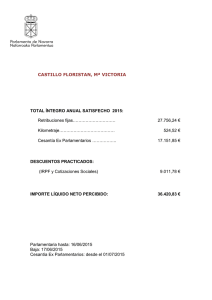

TRANSFUGUISMO - Plataforma C

Anuncio