El secreto de la Creación

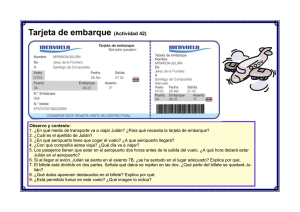

Anuncio