Mensaje sin destino y otros ensayos

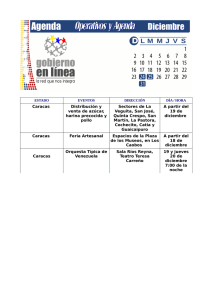

Anuncio