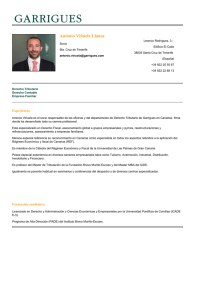

telesforo bravo expósito

Anuncio