Libro Científico 2015 parte II - mujeres en la ciencia

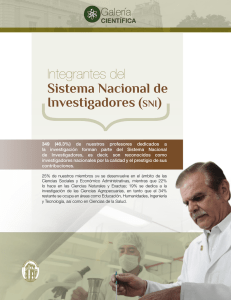

Anuncio