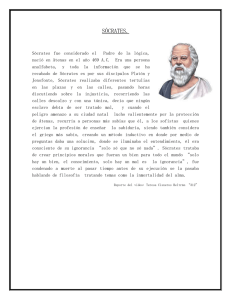

Alexias de Atenas

Anuncio