El blues del Misisipi - Elmore Leonard

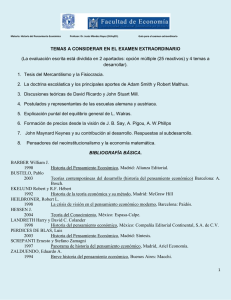

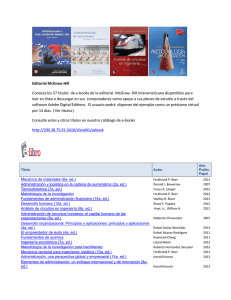

Anuncio