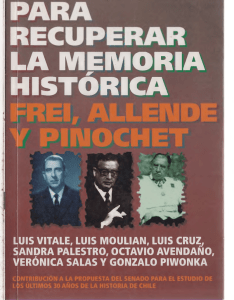

los estados unidos en chile y chile en los estados unidos

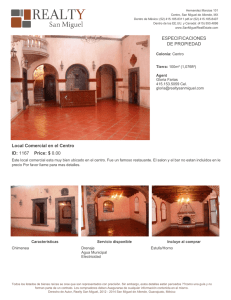

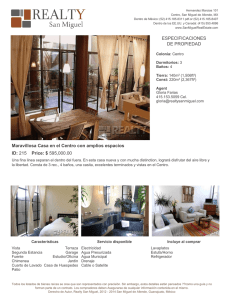

Anuncio