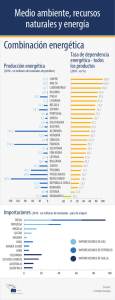

Estimación de la función de importaciones para

Anuncio