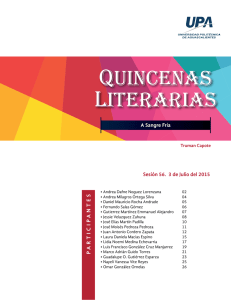

Música para camaleones - Truman Capote

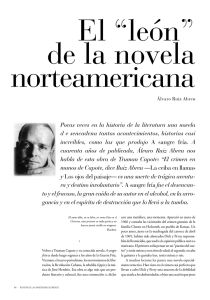

Anuncio

El País Cultural Nº 235 Memorias de Truman Capote Un escritor angelical Anthony Burgess Este artículo de Burgess fue pretextado por la aparición de Capote: A Biography (ed. Simón & Schuster, 1986) de los escritores Gerald Clarke y Hamish Hamilton. Fue publicado previamente por Diario 16 de Madrid en su suplemento literario. “EN AQUELLOS días, las personas andaban con más parsimonia y Arch, que precisamente hacía todo lo contrario, hubiera podido pasar por yanqui. Aquella tarde de abril bajaba por la calle contoneándose...". Al leer este comienzo me temí lo peor: no me gusta nada que las biografías empiecen como si fueran novelas. Hubiera preferido un “Truman Capote fue hijo de Arch Persons y de Lillie Mae Faulk y nació en Monroeville, en 1924". Pero ese estilo novelesco enseguida cambia y la obra, tanto estilísticamente como por el rigor con que han llevado a cabo la investigación, se convierte en una de las biografías literarias más absorbentes editadas en América en los últimos veinte años. Nuestro angelical y pequeño escritor homosexual comenzó a escribir con el nombre de Truman Streckfus Persons pero, al cambiar su madre de marido, lo que aprovechó para renovar también su nombre completo —Lillie Mae sonaba demasiado sureño; Nina, en cambio, era rutilantemente exótico—, su padrastro le cedió amablemente el apellido. Era un hombre bueno, amable y ambicioso, en el sentido anglosajón de la palabra, y sin embargo Nina, que poseía una notable belleza y el engreimiento que suele ir asociado a ella, se convirtió en una borracha gritona y una suicida de éxito. No fue buena con Truman; ella hubiera deseado un machito musculoso y no un marica. Su otro padre, el verdadero, fue un egoísta fracasado y un timador que exprimió al escritor, una vez reconocido, hasta la última gota. Aquella infancia infernal volvería a Truman en su lecho de muerte. El necesitaba amor, y el que le proporcionaban sus amantes homosexuales no le bastaba. Su carrera traza una parábola que consideramos, quizá erróneamente, típicamente americana. El éxito llegó pronto y fue inmenso, a unos niveles desconocidos para los autores europeos; la caída, brusca y miserable. Cuando yo vivía en Nueva York, a principios de los años setenta, Capote era una personalidad televisiva que parecía ser víctima de un bloqueo generalizado. No me gustaba su imagen: pequeño y feo, ni su chirriante acento de Louisiana, ultracorregido, y, como a tantos otros, eso me hizo menospreciar su obra. Releyendo Other voices, other rooms (Otras voces, otros ámbitos) y The grass harp (El arpa de hierba), tengo que reconocerle un talento más que notable, que no era producto de una concienzuda formación académica, precisamente; su ignorancia en materia de libros era tal que al ver Great expectations (Grandes ilusiones) en el Radio City Music Hall, no pudo reprimirse y gritó: "Ay, cielo, que me han robado el argumento". Alguien, amargamente, comentó: "Ya veremos lo que pasa cuando descubra a Shakespeare”. Aprendió mucho de su primer amante, el distinguido académico Newton Arvin, cuya homosexualidad tuvieron que disimular hasta que la Policía encontró su biblioteca de pornografía sodomita: la vergüenza y la desgracia que aquello le acarreó, contribuyeron a que asumiese su condición. Capote, por su parte, nunca tuvo problemas con su propia sexualidad. La proclamaba sin empacho y supo sacar partido de la belleza de su flequillo rubio, con el que posaba para sus primeras fotos publicitarias. Era burbujeante, ingenioso y mordaz y fue adoptado como mascota por la smart-set neoyorquina. Se convirtió en el "Puck" de beautiful people. Sus amores más duraderos fueron con Jack Dunphy, un recluso escritor que no consiguió demasiada fama. Capote fluctuaba entre él y la gran vida. Sus últimos amantes fueron del tipo de Lloyd Nolan, el actor con cara de caballo que se especializó en papeles de policía bueno de ronda por la calle; ordinariamente, hombres sin talento con quienes se comportaba, ineptamente, como un Pigmalión. Mejor Pigmalión fue con las mujeres para quienes no representaba ni una amenaza. Ni una promesa. Le encantaba vestirlas, enjoyarlas, mimarlas, llamarles darling. En casa de Cecil Beatón, en Londres, conoció a la Reina Madre, quien, según todas las referencias, quedó encantada con él. Su amor más intenso estaba reservado a Lee Radziwill, a quien intentó por todos los medios, pero sin éxito, convertir en una actriz. Que el caviar y el champán no estropearan su forma de escribir es algo que habla en su favor, su dedicación era de una serieedad casi flaubertiana. Pero las brillantes banalidades del tipo Breakfast at Tiffany's (Desayuno en Tiffany's) no llegan al nivel de Madame Bovary. La necesidad imperiosa de producir una obra clásica le llevó a investigar los famosos asesinatos de Kansas y a producir, en el llamado "nuevo periodismo" In cold blood (A sangre fría), un curioso híbrido al que consideraba una obra maestra innovadora. Le dio mucho dinero. La decadencia. Con la riqueza acumulada por aquella tentativa, un tanto mórbida, de penetrar en la psicología de una pareja de vulgares asesinos, dio la fiesta más sonada de la década en el hotel Plaza de Nueva York. El Capote rey de la alta sociedad comenzó a eclipsar al Capote escritor. In cold blood quizá le convirtiera en millonario, pero se dio cuenta de que, a la larga, le había corrompido. El que se impacientase ante el retraso en la ejecución de los asesinos, ya que, al no saber el final no podía acabar el libro, era en sí mismo vivir en un estado de corrupción moral. Soñaba con romper su bloqueo con el éxito dudoso que le proporcionaría escribir algo tan grande como la suprema novela de Proust. Su A la recherche du temps perdu se iba a llamar Answered prayers (Plegarías atendidas) y publicó un avance con el título La Cote Basque (nombre de un restaurante de moda en Manhattan) en la revista Esquire. Al hacerlo, dicho vulgarmente, mató a la gallina de los huevos de oro. La respuesta del público fue de completa indignación, horror, vilipendio y ostracismo. Era lo bastante ingenuo como para no suponerlo. Maldita sea, diría, ya sabían que era un escritor y no uno de ellos. Quizá eso no era muy sincero. Capote unía una afilada lengua a una pluma perversa. En un programa televisivo afirmó que Jacqueline Susan parecía un camionero travestido. En el fragmento publicado de Answered prayers escribió sobre una distinguida personalidad de la vida social que, si a la dama le crecieran tantos pitos como los que le habían clavado, parecería un puerco-espín. La amada Lee Radziwill le llamó mariquita piojoso. Aquello le dolió. La última fase de su desastrosa carrera estuvo plagada no sólo de resentimientos, sino de actos de venganza: tipos contratados para darle una paliza, la voladura de su coche... entraba y salía del hospital; iba allí, le secaban bien y, apenas unas horas después, volvía a estar empapado en vodka. Haciendo esfuerzos sobrehumanos por recobrar su talento perdido, acabó un volumen de historias y bocetos llamado Music for Chameleons (Música para camaleones), precedido por una jactanciosa proclamación de sus virtudes, que el trabajo en sí no podía justificar. Su enemistad con Gore Vidal se basaba en un autoengrandecimiento, expresado con un vocabulario de insultos homosexuales; lo primero da vergüenza ajena; lo segundo, resulta desagradable. Gore había seguido adelante y disfrutaría de una edad de oro distinguida; en Truman había demasiado feu de follet sureño. Su decadencia —se orinaba en el suelo, yacía cubierto por sus propios excrementos— es horripilante. Deseaba la muerte y creía que las semillas de su deseo se habían sembrado durante su desgraciada infancia. Quizá tuviera razón. No tengo más que alabanzas para esta biografía. Está extraordinariamente llena de datos sobre una vida fascinante, aunque sobrecogedora, y una de sus virtudes es que, a pesar de concentrarse intensamente en el niño y el hombre, despierta un interés nuevo por el escritor. Habrá muchos que, como yo, vuelvan a las obras bien trabajadas de Capote con un apetito renovado. No hay daño en querer ser artista, pero, como dijo Yeats, hay que escoger entre la vida y el trabajo. Capote escogió a ambos, y su elección resultó imposible. Talento precoz En su reseña de Música para camaleones, John Fowles dijo que “sin Truman Capote la literatura contemporánea sería mucho más pobre y aburrida”. Porque Capote siempre fue dueño de un estilo preciso y a la vez elegante que paseó por cuentos, novelas y artículos periodísticos a lo largo de cuatro décadas. Le gustaba hacer ostentación de una personalidad extravagante que por momentos ocultaba al escritor, brindando agudos comentarios sobre sus colegas y sobre su larga serie de amigos y ex amigos. Pero al momento de escribir sabía brillar sin necesidad de recurrir al escándalo. Había nacido en New Orleans, en 1924, fue criado por un grupo de tías maduras en el estado de Alabama. Eso lo convirtió en un niño taciturno y solitario, que sabía leer antes de ir a la escuela y que a los ocho años escribía ficción. Fue precoz en todo: a los dicisiete ingresó a la exigente publicación The New Yorker, a los diecinueve ganó el primer premio O´Henry con su relato “Miriam”, y a los veintidós escribió su primera novela, Otras voces, otros ámbitos (publicada en 1948). Estuvo seis años preparando A sangre fría, una novela de investigación sobre el asesinato real de una familia de Kansas, que quizás sea su obra cumbre. Para su realización, Capote llegó a una total intimidad con los asesinos, a quienes visitó diariamente durante años en la cárcel, hasta el mismo momento de la ejecución, que también presenció. En 1965 A sangre fría marcó una nueva etapa dentro del periodismo literario, y su rigor implacable no ha sido superado hasta el momento, a pesar de haber sido varias veces imitado. Antes había publicado una serie de libros que recogían relatos (Un árbol de noche, 1949), impresiones de viajes (Color local, 1950) dos novelas (El arpa de hierba, 1951; Desayuno en Tiffany's, 1958) y un ejemplar reportaje sobre la gira por Rusia de un grupo de cantantes negros que estaban haciendo Porgy and Bess. Ese largo texto fue publicado inicialmente en The New Yorker y después editado como Se oyen las musas (1956). En la década del setenta, su producción fue bastante escasa, limitándose a unos cuantos artículos para la revista Esquire, que más tarde fueron incluidos, junto a otros escritores especialmente, en la póstuma Plegarias atendidas. Antes de su muerte, en 1984, llegó a terminar Música para camaleones, donde volvió a mezclar periodismo y literatura con el nivel de maestría que lo ubicó entre los mayores escritores norteamericanos de este siglo.