Visualizar / Abrir

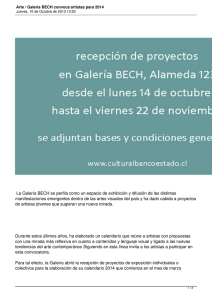

Anuncio